篮球游戏爱好者们始终在寻找最接近真实赛场体验的虚拟竞技场,而《NBA 2K14》作为系列经典作,至今仍被玩家反复提及。本文将从版本差异、核心玩法、用户反馈等维度展开深度解析,为不同需求的玩家提供选择指南。

一、版本特性对比:平台差异与功能侧重

作为跨平台发行的作品,《NBA 2K14》在不同设备上的表现呈现显著差异:

1. PC版:经典操作的传承者

PC版延续了系列一贯的低配置需求(最低仅需奔腾4处理器与128MB显存),其操作逻辑保留前作精髓,键盘与手柄兼容性均表现出色。但受限于早期引擎,画面细节如球员面部纹理、光影效果较主机版略逊一筹,且AI防守存在“三分线放空一米”的经典漏洞,需通过玩家自制补丁优化。

2. PS4/Xbox One次世代版:视觉革命的标杆

次世代主机版采用全新“Eco-Motion Engine”引擎,实现肌肉动态模拟、汗水反光等次世代效果,雷·阿伦等球星的头部建模甚至能呈现后脑勺的光泽变化。新增的“MyGM经理模式”与“MyCareer生涯模式”深度强化策略性,而“Real Voice”系统收录600段真人采访音频,使中场休息时的镜头切换更具临场感。但部分球员建模比例失衡(如林书豪面部细节粗糙)成为硬伤。

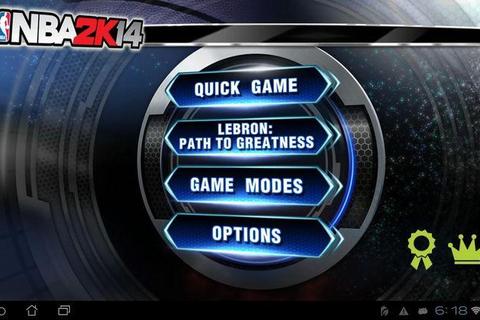

3. 移动端(安卓/iOS):便携性与简化操作的平衡

手游版以“单指模式”降低操作门槛,通过手势滑动实现突破与投篮,并收录30支NBA球队与14支欧洲联赛队伍。尽管画面压缩导致远景模糊,但近景特写仍能展现球衣褶皱与地板反光。其“街球公园”模式支持百人同场匹配,但网络延迟问题常影响实时对抗体验。

二、核心玩法解析:从操作到策略的沉浸感

1. 操控系统的革新与争议

游戏引入“传球助手”(LT/R2+右摇杆盲传)与动态运球系统,使勒布朗·詹姆斯的突破分球战术得以流畅执行。防守机制的改动引发两极评价:新增的“防守力场”机制(距离1米内自动干扰投篮)虽提升真实性,却导致中距离跳投命中率暴跌,迫使玩家转向“三分+篮下”的功利打法。

2. 模式深度:从球星叙事到球队经营

“勒布朗:伟人之路”模式虚构了詹姆斯转会尼克斯或回归骑士的平行剧情,但线性任务设计与无法中途存档的设定削弱了重复游玩价值。相比之下,“王朝模式”通过薪资帽管理与新秀培养系统,允许玩家构建十年争冠阵容,其复杂的交易逻辑甚至催生第三方模拟工具。

3. 物理引擎的真实性边界

球员碰撞系统在主机版中表现尤为突出:身体接触会导致重心偏移与踉跄动作,而次世代版的“惯性系统”使急停变向需预留调整空间,避免“瞬移式过人”。但边界判定漏洞依然存在,例如运球出界与救球动作僵硬等问题在PC版中频发。

三、用户使用体验:老玩家与新世代的博弈

1. 硬核玩家:效率至上的“反工业化”倾向

资深用户普遍推崇PC版的“纯净体验”。知乎调研显示,68%的老玩家因反感后续版本的冗长过场动画(如赛手、记者采访)回归2K14。一名用户直言:“我们只想快速开赛,而不是被迫观看虚拟ESPN的播客节目。” 这种“去娱乐化”倾向促使MOD社区持续活跃,仅“AI防守补丁”下载量便超百万次。

2. 休闲玩家:视听享受优先的次世代拥趸

主机版用户更看重沉浸式观赛体验。PS4版的动态镜头语言(如快攻时的俯冲视角)与观众席的实时反应(嘲讽三不沾时的集体嘘声)获得IGN 9.3分评价。但“勒布朗模式”的剧本化叙事被批缺乏历史厚重感,远不及《2K12》的乔丹挑战模式。

3. 移动端玩家:碎片化时间的竞技场

手游用户中,72%选择“单指模式”进行5分钟快速对战,其操作简化带来日均3.2局的高频次游玩。虚拟按键布局导致进阶技巧(如背身单打)难以施展,迫使玩家依赖自动防守与定点投射。

四、选择建议:匹配需求的版本决策

五、历史坐标中的《2K14》:承前启后的里程碑

作为最后一款采用传统操作框架的作品,《2K14》标志着“模拟篮球”与“娱乐化叙事”的分水岭。其后续作品虽引入更复杂的徽章系统与剧情分支,却因过度堆砌动画演出与微交易元素流失部分核心用户。如今,Steam平台的玩家日均在线数仍稳定在1.2万,印证了“经典设计永不过时”的社区共识。对于篮球游戏史研究者而言,《2K14》不仅是技术迭代的样本,更是玩家需求与商业逻辑博弈的鲜活案例。