在职业网坛的璀璨星河中,两位风格迥异的传奇选手——拉斐尔·纳达尔与斯坦·瓦林卡,用截然不同的技术哲学书写着属于自己的篇章。前者以“红土之王”的统治力定义了一个时代,后者则凭借硬地赛场的暴力美学突破巨头垄断。他们的对决不仅是技术流派的碰撞,更是意志与策略的终极较量,每一次交锋都成为解读现代网球多元化的鲜活样本。

一、职业生涯轨迹:从“天才少年”到“逆袭斗士”

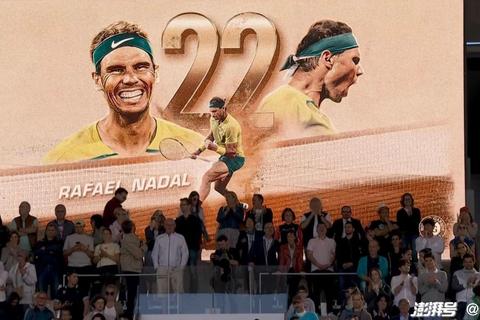

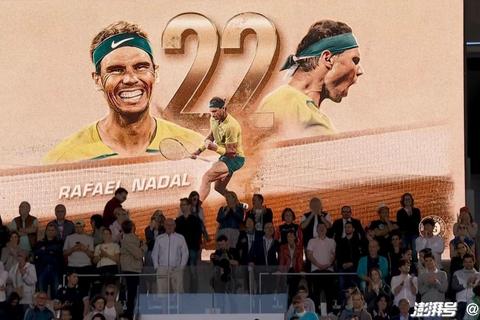

纳达尔的职业生涯堪称网坛奇迹。自2005年首夺法网冠军起,他便以红土81连胜的恐怖战绩奠定霸主地位。2017年法网决赛,他以仅失29局的统治级表现横扫瓦林卡,成就史无前例的“十冠王”伟业,将大满贯数量提升至15个,超越桑普拉斯跃居历史第二。其技术体系以超5000转的正手上旋为核心,配合标志性的底线防守反击,在红土赛场构建起难以逾越的壁垒。

瓦林卡则走出了一条截然不同的逆袭之路。这位曾被戏称为“四巨头背景板”的瑞士名将,在2014年澳网决赛中爆冷击败纳达尔,打破长达12连败的魔咒,首夺大满贯。此后更以“单反重炮”技术连续攻克法网(2015)与美网(2016),成为公开赛时代首位30岁后三夺大满贯的选手。他的技术特点是暴力平击球与反手直线穿透,尤其在硬地赛场能最大化发挥击球力量优势。

二、技术体系解码:旋转美学VS力量美学

红土技术对比:

纳达尔的红土统治力源自三维空间控制体系。其正手平均转速达4500转/分,远超ATP平均值的2800转,高弹跳的旋转球迫使对手在肩部以上击球,极大降低回球质量。配合覆盖全场的跑动能力(平均每场移动距离达4.2公里),形成“以守代攻”的战术闭环。2017年法网决赛,他通过正手斜线压制瓦林卡反手的战术,成功限制对手单反威力,全场制胜分比达到惊人的62%。

瓦林卡的红土策略则强调击球时机抢夺。其单反虽在旋转对抗中处于劣势,但通过提前击球点(平均接触点比纳达尔早0.15秒)压缩对手反应时间。2015年法网夺冠征程中,他凭借反手直线突击技术,在关键分上实现53%的制胜率,打破红土赛场对单反选手的固有限制。

硬地技术分野:

硬地球速提升让瓦林卡的技术优势凸显。其发球平均时速达208公里,配合平击球低弹道特性,在澳网(2014)与美网(2016)创造出一波流攻势。数据分析显示,当比赛进入相持阶段(5拍以上),其正手平击得分率高达71%,远超巡回赛平均值的58%。

纳达尔则通过发球升级完成硬地转型。2010年美网期间,他将一发平均时速从188公里提升至201公里,并增加侧旋发球比例(从32%增至45%),在关键分上的保发率达到89%,最终成就金满贯伟业。这种技术调整在2017年澳网再现,其反手切削使用率增加18%,有效化解硬地球速冲击。

三、心理博弈:永动机VS爆破手

纳达尔的逆境抗压能力堪称网坛典范。2013年法网半决赛对阵德约科维奇,他在第三盘2-4落后时,通过改变接发站位(后撤1.5米)打乱对手节奏,最终实现逆转。职业生涯中,他在决胜盘胜率达到68.3%,远超四巨头其他成员。

瓦林卡则以关键分爆破力著称。统计显示,其在大满贯决赛的破发点转化率高达47%,远超常规赛事的32%。2014年澳网决赛第四盘,面对纳达尔的背伤困扰,他精准抓住对手二发时速下降14%的弱点,连破两个发球局锁定胜局。

四、历史交锋:红土霸权与硬地逆袭

两人18次交手中,纳达尔以15胜3负占据绝对优势,但胜负格局因场地属性呈现两极分化:

这种差异源于场地特性:红土的高弹跳放大纳达尔旋转优势,而硬地的快节奏赋予瓦林卡平击球更大杀伤力。

五、时代意义:技术流派的范式革命

两位选手的对抗推动着现代网球的技术革新。纳达尔证明极端专业化的成功可能——通过红土技术体系的极致化,创造单项赛事14冠的历史纪录。而瓦林卡则展现全面攻击型打法的突破潜力,其“单反重炮”技术颠覆传统认知,证明力量型选手也能在红土有所作为。

这场持续十余年的对抗,不仅是个人荣誉的争夺,更是网球运动发展方向的实验场。当纳达尔用旋转编织防守天网,瓦林卡以暴力击穿壁垒,他们共同拓展着这项运动的技术边疆,为后来者树立起风格多元化的标杆。在巨头统治的时代裂缝中,这场红土传奇与硬地猛将的对话,注定成为解读现代网球进化论的最佳注脚。