在亚洲足坛的版图上,朝鲜与中国这两个意识形态迥异的国家,用足球编织出一段交织着政治隐喻、文化基因与竞技较量的独特叙事。从1950年代国家足球队的初创,到新世纪全球化浪潮下的发展分化,两国足球的轨迹既映射着东亚地缘政治的微妙张力,也揭示着体育精神在不同社会土壤中的生长逻辑。

一、体制基因:军事化集体主义 vs 市场化试错

朝鲜足球的血液中流淌着浓重的军事化基因。其国家队近半数球员来自人民军下属的4·25体育团,这支以人民军建军日命名的队伍,不仅垄断国内联赛冠军,更通过封闭式军事化管理锻造出“饿着肚子拼金牌”的钢铁意志。球员选拔体系与户籍制度深度绑定,获得“人民体育人”称号意味着平壤户口与终身福利——这种将个人命运与国家荣誉捆绑的激励机制,催生出堪比战场冲锋的竞技状态。

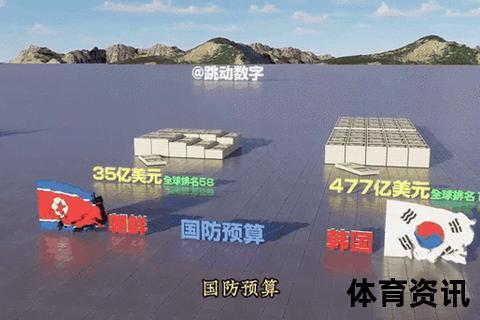

中国足球则经历了从举国体制到市场化转型的震荡。1994年中超联赛的创立曾点燃职业化希望,但金元足球催生的虚火让俱乐部陷入负债运营的泥潭。2022年广州恒大破产事件,暴露出资本泡沫破裂后青训断层、球员薪资畸高的结构性矛盾。两国体制差异在球员收入上形成荒诞对比:朝鲜国脚月薪不足千元人民币,却愿为100斤大米奖励拼杀;中超球员年均收入超200万元,却屡现“散步式防守”。

二、文化密码:领袖意志驱动 vs 社会价值重构

在平壤凯旋门广场踢球的女童,短发利落、眼神坚毅,她们的存在揭示着朝鲜足球的深层动力——领袖意志与民族主义的高度耦合。金正日曾深夜观看世界杯直播,金正恩则将足球视为“促进统一”的政治符号,这种顶层设计使得朝鲜足球超越竞技范畴,成为展示制度优越性的国家工程。2024年U20女足世界杯决赛,崔一善带伤绝杀日本的场景,恰是这种精神图腾的当代注脚。

中国足球则深陷价值认同危机。当“铿锵玫瑰”的集体记忆逐渐褪色,男足成为段子手的创作素材,折射出公众对职业体育信任体系的崩塌。中超联赛场均上座率从2019年的2.4万人暴跌至2024年的1.1万人,反映出金元足球破产后球迷的情感剥离。这种断裂在文化层面体现为:朝鲜球员将比赛视为“为国挖煤”的荣耀,而中国球员更易陷入“高薪养庸”的舆论围剿。

三、青训哲学:封闭系统的超限战 vs 开放世界的迷失

朝鲜青训展现着极端环境下的生存智慧。平壤国际足球学校用20块球场培育500名7-16岁苗子,其“细胞分裂式”训练法——每天6小时技术打磨、2小时战术推演、1小时政治学习——创造出独特的足球生物钟。2014年亚青赛冠军队伍中,6名主力拥有意大利、西班牙青训经历,这种“定向投送”策略让朝鲜在有限开放中获取战术养分。

中国青训则陷入资源错配的困境。足协“2025年建成5万所足球特色学校”的目标看似宏大,但基层教练缺口达12万人,导致90%的校园足球沦为形式主义。更具讽刺意味的是,当朝鲜女足通过三人制足球扩大选材面时,中国家长正因“足球影响升学”的焦虑,将孩子锁在补习班中。这种人才断档直接反映在国际赛场:朝鲜U20女足三夺世青赛冠军时,中国同年龄段队伍已连续三届无缘八强。

四、战术博弈:反现代性陷阱 vs 后发劣势循环

朝鲜足球的战术体系呈现出惊人的反现代性。面对日本队的tiki-taka传控,她们用“破坏-冲刺”的二分法解构比赛:每90分钟比对手多跑动8公里,犯规次数高出40%,这种将身体对抗推向极致的策略,在2024年U20决赛中成功将日本队的传球成功率压制到71%。这种“暴力美学”背后,是朝鲜足球对工业化足球生产体系的另类突围。

中国足球则困在模仿与创新的夹缝中。归化球员政策本欲塔尔模式,但艾克森、费南多等球员的状态滑坡,暴露出急功近利下的系统失调。中超球队亚冠赛场面对全北现代时,高强度对抗下的传球失误率比K联赛球队高出15%,折射出联赛竞技水平与洲际标准的代际差。当朝鲜用350万欧元将韩光宋输送到意甲时,中国俱乐部正为U23政策催生的“虚假青训”付出代价。

五、未来镜像:地缘足球的可能性

朝韩联队2018年雅加达亚运会摘银的案例,暗示着足球超越政治隔阂的潜能。朝鲜4·25体育团与韩国蔚山现代的战术融合实验,已展现出“半岛足球”的风格雏形——将朝鲜的体能储备与韩国的技战术素养结合,可能催生新的东亚足球范式。对中国足球而言,这种区域整合既构成竞争压力,也提供合作机遇:若能破解朝鲜式纪律性与韩国式创造力的融合密码,或可找到破解“身体流vs技术流”二元对立的钥匙。

历史的吊诡在于,当朝鲜用封闭系统孕育足球奇迹时,中国正为过度开放付出代价;而当中国试图重拾举国体制时,朝鲜已开始有限引入市场元素。这种螺旋式纠缠,恰是东亚足球现代性的双重面孔。未来的较量,或将取决于谁能率先打破“体制-市场”的二元对立,在足球世界的第三次浪潮中找到属于自己的进化方程式。