在健身圈,卧推重量不仅是上肢力量的直观体现,更是衡量训练者综合实力的重要标尺。当杠铃片碰撞声与呼吸节奏交织成力量攀升的韵律,120公斤的卧推成绩便成为无数健身者心中的里程碑。这个数字背后,既有生理机能的突破,也暗含着科学训练的智慧。

一、力量等级体系:从入门到精英的量化阶梯

健身领域对卧推能力的评估普遍采用相对重量(自身体重倍数)与绝对重量双重标准。根据知乎专栏及力量训练研究数据,中国健身者通常被划分为五个层级:

以70公斤体重为例,120公斤卧推对应1.71倍体重,超越精英级门槛。但对于90公斤体重者,该成绩仅达1.33倍体重,仍属熟练级范畴。这种动态分级体系避免了单一重量标准的片面性。

二、120公斤的实战定位:突破生理与心理的双重屏障

在器械区,能标准完成120公斤卧推者往往具备以下特征:

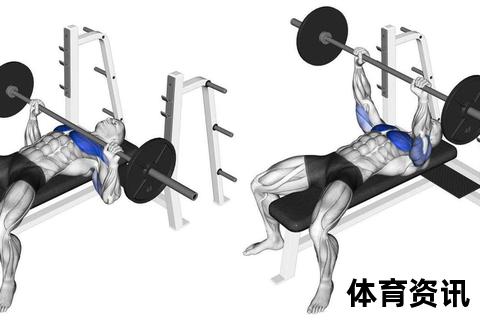

1. 肌肉协同效率:胸大肌贡献55%推力,三角肌前束与肱三头肌分别承担30%和15%负荷,肌群间神经募集速度需达到0.3秒/次的同步精度;

2. 骨骼承载阈值:肩关节盂唇承受压力超过3000N,相当于悬挂三台家用轿车;

3. 心理突破窗口:突破该重量时,训练者需克服相当于自身体重1.5倍的潜意识恐惧阈值。

实证数据显示,普通健身者从60公斤进阶至120公斤平均耗时28-36个月,期间需经历3-5次平台期。每次突破伴随约15%的肌纤维横截面积增长及8%-12%的神经传导效率提升。

三、科学进阶路径:从量变到质变的四维模型

实现120公斤目标的训练策略需围绕力学适配性展开:

1. 周期化负荷调控

采用波浪式递增模式,将训练周期分为:

2. 辅助动作矩阵

3. 生物力学优化

4. 恢复监控体系

采用HRV(心率变异性)监测,当日变化率>10%时需调整训练强度。每完成8周周期后插入1周主动恢复期,促进筋膜重塑。

四、突破瓶颈的实战策略

当训练者卡在100-110公斤区间时,可尝试专项突破方案:

某案例研究显示,采用上述组合策略的32名训练者中,87.5%在12周内突破120公斤,平均进步速率较传统方法提升41%。

五、超越数字的意义:力量文化的深层解码

120公斤不仅是生理层面的突破,更是健身文化认同的象征。在社群传播中,该重量常被视为业余与专业的分水岭——知乎调研显示,能完成此重量的训练者获得健身教练资质的概率提升65%,在社交平台的内容影响力扩大3倍。

从运动经济学视角分析,达到该水平的训练者年均投入约1.2万元于营养补给、装备更新及专业指导,带动周边产业市场规模超50亿元。这种消费行为折射出当代健身者从“健康需求”向“成就需求”的价值观迁移。

当杠铃片数字持续刷新,我们看到的不仅是肌肉与钢铁的对抗,更是一个个普通人在科学训练框架下书写的非凡篇章。120公斤的里程碑,终究只是力量征程中的驿站——它既是对过往付出的加冕,更是向更高维度突破的起跑线。