(文章)在中国体育版图的东北与华北交汇处,河北与辽宁两省犹如双生镜像,既承载着相似的工业基因,又在足球发展与民生支撑的赛道上演绎着不同的命运轨迹。本文从经济基础、民生保障、足球文化、青训体系四个维度,深度剖析两省体育事业发展的深层逻辑与未来潜力。

一、经济基础:工业转型下的足球生存土壤

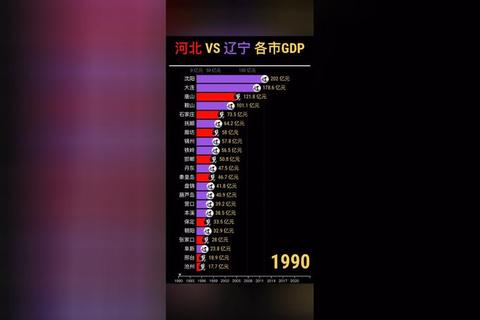

辽宁作为东北老工业基地的代表,曾以钢铁、机械制造等产业支撑起中国足球职业化初期的繁荣。其2025年GDP预期增速5%以上的目标,显示出产业结构调整的成效。历史数据显示,辽宁足球俱乐部的兴衰与地方经济紧密相关——曾经的“十冠王”辽宁宏运因地方财政支持不足,于2020年因欠薪解散,反映出重工业转型期对体育产业的连带冲击。

河北则以“世界钢铁第一大省”的身份,在2010-2021年间经历了人均GDP排名从第12位暴跌至第27位的阵痛,但近年来通过新兴产业布局,民生支出占比持续提升。2024年河北省民生投入同比增加12%,重点投向教育、医疗及体育基础设施,为职业俱乐部与青训体系提供了更稳定的财政环境。河北华夏幸福俱乐部依托母公司资源,建成中超顶级训练基地,配备4块天然草球场及专业康复中心,正是经济转型红利的具体体现。

二、民生福祉:青训体系的社会化支撑

民生政策对足球人才储备的影响在两省呈现出鲜明对比。辽宁省虽拥有沈阳、大连两座副省级城市,人均医疗资源、教育质量长期领先,但基层足球人口流失问题突出。2025年东北足球振兴计划显示,辽宁省注册青少年球员不足1.5万人,仅为河北省的60%。反观河北,通过“体教融合”政策,将青训梯队纳入公立教育体系,实现“全天上课、就近训练”模式,2024年青少年足球注册人数突破2.4万,形成人才储备优势。

社会保障体系的差异更直接影响职业足球生态。辽宁宏运解散前,连续三年拖欠球员薪资超2亿元,折射出地方财政对民生领域支持的薄弱;而河北省2025年推出的“足球人才安居计划”,为签约青训球员家庭提供购房补贴与医疗保障,从制度层面破解了“家长不愿孩子踢球”的社会顾虑。

三、足球文化:历史荣耀与当代困境

辽宁足球的辉煌记忆深植于城市基因。作为中国首个股份制俱乐部诞生地,辽宁曾输出郑智、李铁等32名国脚,其“十冠王”传奇与2002年世界杯国脚贡献度至今未被超越。但这种历史积淀也带来路径依赖——2024年调研显示,辽宁70%的业余赛事仍延续传统长传冲吊打法,与当代足球技术流趋势形成断层。

河北则展现出后发优势的文化重构力。依托京津冀协同发展战略,河北足球协会2019年起推行“技术足球改革”,引进西班牙、日本青训体系,使U15梯队控球率从2018年的43%提升至2024年的61%。更具突破性的是,河北将足球文化纳入社区治理,2025年在雄安新区建成12个“15分钟足球生活圈”,实现足球场与便民服务设施联动运营。

四、竞技表现:职业联赛与国家队贡献

职业联赛成绩成为检验两省足球生态的试金石。辽宁虽失去顶级联赛球队,但大连人队2024年冲超成功,其青训产出量仍居全国第三;河北华夏幸福则通过“本土化+国际化”战略,实现中超连续五年保级,并输送5名球员入选2026年世界杯预选赛名单。值得注意的是,两省在国家队贡献上呈现代际差异:辽宁老将赵旭日仍在延续职业生涯,而河北新星张威以22岁年龄成为中超射手榜探花,预示着人才迭代的不同节奏。

青训质量的核心指标更具说服力。辽宁青训受限于资金短缺,2024年U17梯队海外拉练次数同比减少40%;河北则依托固安训练基地,实现韩国、马来西亚常态化集训,并与拜仁慕尼黑建立球员交换机制。这种差异在硬件投入上更为直观——河北青训中心人均训练场地面积达35平方米,远超辽宁的22平方米。

五、未来展望:区域协同与政策破局

面对东北振兴与京津冀一体化的国家战略窗口期,两省足球发展需寻找差异化路径。辽宁可发挥沈阳、大连双核驱动优势,借鉴德国鲁尔区转型经验,将工业遗产改造为足球主题产业园;河北则应利用雄安新区政策红利,探索“智慧足球+”模式,打造数字化青训评估系统。值得关注的是,2025年中国足协会员单位扩容至50个,两省地方足协的体制改革成效,将成为破解“行政化桎梏”的关键。

当钢铁厂的轰鸣声逐渐被足球场的呐喊取代,河北与辽宁的竞争早已超越单纯的胜负之争。前者以民生投入重塑青训根基,后者凭文化底蕴探索复兴之路,这场跨越山海关的“双城记”,正在为中国足球的区域发展提供两种截然不同的解题思路。未来的答案,或许就藏在两省对经济转型与民生福祉的平衡艺术之中。