(插入示意图:三种着地方式的足部触地位置对比)

一、三种着地方式的核心差异

跑步着地方式主要由触地顺序和受力分布决定,以下是科学角度的关键解析:

1. 前脚掌着地(Forefoot Strike)

✓ 利用跟腱和足弓弹性储能,减少膝关节冲击(研究显示冲击力降低15%-20%)

✓ 适合短跑、间歇训练等高强度场景

✓ 小腿肌肉和跟腱负荷增加,易引发跟腱炎或足底筋膜炎

✓ 对足部力量要求较高

2. 全脚掌着地(Midfoot Strike)

✓ 兼具缓冲与推进效率,马拉松运动员使用率超过60%(国际田联数据)

✓ 适合长距离耐力跑及复杂地形

✓ 需精准控制触地角度(推荐6-8度前倾)

✓ 步频需维持在170-180步/分钟以上

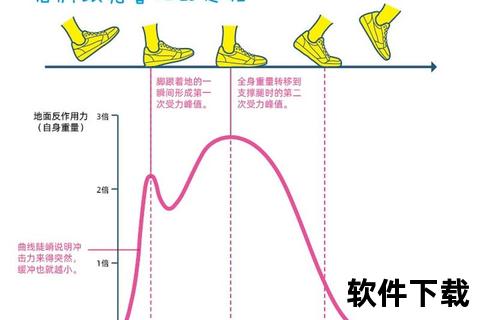

3. 后脚跟着地(Heel Strike)

✓ 适合初跑者或体重较大人群(缓冲路径延长30%-40%)

✓ 步幅可自然增大,节省部分肌群能耗

✓ 膝关节承受峰值冲击力可达体重的2-3倍(哈佛医学院研究)

✓ 过度依赖可能导致胫骨骨膜炎

(插入动态对比图:不同着地方式的下肢受力动画)

二、科学选择的四维评估模型

通过身体特征、运动目标、装备条件、环境变量四个维度建立选择逻辑:

| 评估维度 | 前脚掌优先场景 | 全脚掌优先场景 | 后脚跟优先场景 |

|--|-||--|

| 身体机能 | 足弓正常/跟腱强健 | 核心肌群稳定 | 体重BMI>28/存在膝伤史 |

| 运动强度 | 配速<5分/公里间歇训练 | 长距离有氧跑 | 健走或恢复性慢跑 |

| 鞋具特性 | 赤足鞋/竞速鞋(落差≤4mm) | 综合训练鞋(落差6-8mm) | 缓震型跑鞋(落差≥10mm) |

| 地形条件 | 塑胶跑道/平坦路面 | 越野碎石路 | 硬化水泥地面 |

(插入可交互测试工具:输入身高体重、跑鞋类型、周跑量获取个性化建议)

三、技术迁移的渐进式训练方案

改变着地方式需遵循8-12周神经适应周期:

1. 感知阶段(第1-2周)

2. 强化阶段(第3-6周)

3. 整合阶段(第7-12周)

(插入视频教程:三种着地方式的慢动作分解与纠正演示)

四、场景化应用案例库

1. 马拉松PB突破者

2. 产后恢复跑者

3. 足底筋膜炎患者

(插入用户案例对比图:触地压力分布改善前后热力图)

互动环节

➤ 您是否经历过改变着地方式的困扰?投票选择:

A. 前掌改全掌时小腿酸痛

B. 后跟改前掌时足弓疼痛

C. 全掌着地稳定性不足

D. 其他个性化问题

理想的着地方式如同量身定制的运动处方,需要动态评估与阶段性调整。建议使用手机慢动作拍摄自己的跑姿,结合本文的评估维度制作个人分析报告。当出现持续两周以上的关节疼痛时,请及时咨询运动医学专家。

(插入文档模板:个人跑姿评估清单与训练日志表)