在竞技体育的精细世界里,器材的每一处细节都可能成为决定胜负的关键。当运动员挥拍击球的瞬间,胶皮与海绵的微妙互动承载着力量与控制的平衡,而这背后离不开一项看似简单却极为关键的工艺——灌胶。

一、灌胶工艺的底层逻辑:从材料到性能的转化

灌胶的本质是通过有机溶剂与海绵材料的物理化学反应,改变其微观结构以优化性能。以乒乓球拍为例,胶水中的有机溶剂(如环己烷、丙酮)渗透至海绵气孔内,促使橡胶分子链伸展,形成类似“充气”效果。这种膨胀效应带来三重变化:

1. 力学性能提升:海绵硬度下降20%-30%,击球时形变量增加,能量储存能力增强。

2. 动态响应优化:胶面与球的接触时间延长0.02-0.05秒,为运动员提供更精准的控制窗口。

3. 振动阻尼特性:灌胶后的海绵可吸收30%以上的高频振动,减少“震手感”。

实验数据对比(以狂飙3套胶为例):

| 指标 | 未灌胶状态 | 灌胶后状态 |

|--|||

| 海绵反弹高度 | 15cm | 22cm |

| 胶面摩擦系数 | 0.65 | 0.78 |

| 振动衰减时间 | 0.8秒 | 0.3秒 |

二、竞技差异下的灌胶工艺演进

不同运动项目对灌胶的需求呈现显著分化,推动工艺向专业化方向发展:

1. 乒乓球:精度导向的微观调控

2. 羽毛球拍:耐久性优先的工艺改良

3. 专业运动地坪:大规模灌胶的系统工程

三、灌胶失效的连锁反应:从器材损伤到竞技风险

忽视灌胶工艺的科学性可能引发多重问题:

1. 微观结构破坏

2. 运动生物力学干扰

3. 健康与合规风险

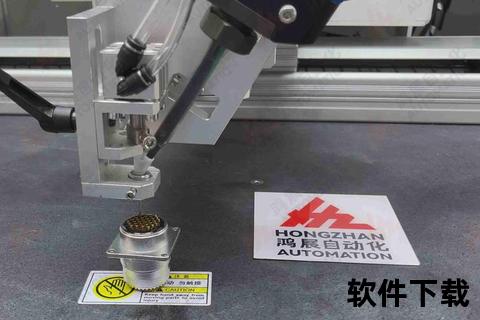

四、智能化灌胶技术的突破性应用

前沿科技正在重塑传统灌胶工艺:

1. 激光辅助渗透系统

2. AI胶层分析仪

3. 环保型水基胶水

五、互动问答:你的灌胶方式科学吗?

1. 自测题:你的胶水开封后是否超过6个月?

2. 设备检查清单:

在毫米之间追寻极致

当纳米级的胶水分子在海绵孔隙中精准渗透时,这项看似平凡的工艺实则承载着材料科学与运动力学的深度交融。从业余爱好者到职业运动员,理解灌胶的核心价值不仅在于提升器材性能,更是对体育科学精神的致敬。在下一场对决来临前,不妨重新审视手中的球拍——那些看不见的微观调整,或许正是突破个人极限的关键所在。