当篮球比赛计时器上的数字即将归零,胜负悬于一线之际,真正的巨星往往能在电光石火间改写结局。2009年12月4日的洛杉矶斯台普斯中心,科比·布莱恩特与德维恩·韦德两位传奇分卫的巅峰对决,正是这种时刻的完美诠释——科比在终场前0.4秒的漂移三分绝杀,不仅将个人英雄主义推向极致,更在NBA历史上镌刻下不可复制的经典画面。

一、历史背景:双雄争霸的时代注脚

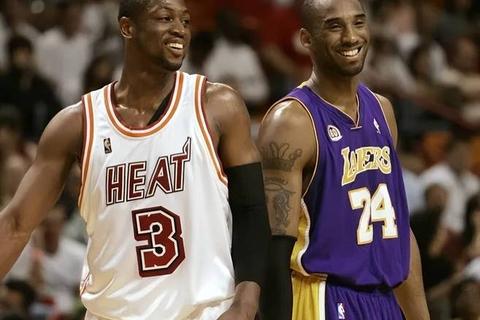

2009-2010赛季的NBA正处于格局重塑期:湖人队作为卫冕冠军志在建立王朝,而热火队则在韦德率领下冲击东部霸主地位。此时的科比刚经历2008年总决赛失利,正以更强烈的求胜欲打磨技术,其场均30.2分的表现背后,是每日凌晨四点的训练常态。韦德则正值身体素质与技术成熟度的巅峰,赛季场均26.6分的数据背后,是被称为“闪电侠”的突破杀伤力与防守预判能力。这场比赛不仅是两支强队的较量,更是两种得分后卫巅峰形态的碰撞——技术流宗师与运动天赋怪物的对决。

二、绝杀时刻:0.4秒的永恒定格

比赛最后3.2秒,韦德两罚一中将比分定格为107-105,留给湖人一线生机。菲尔·杰克逊的战术板上只有一个名字:科比。阿泰斯特(后改名慈世平)的边线发球穿过两名防守者,科比在弧顶接球后并未仓促出手,而是向后场方向运球两步制造空间。这一细节展现了顶级球商的博弈:既避开热火预设的包夹陷阱,又为调整投篮节奏争取时间。

当韦德如影随形扑防时,科比在身体倾斜30度的情况下完成横向漂移,以近乎失去平衡的姿势投出打板三分。NBA官方数据记录显示,球离手时仅剩0.4秒,而篮球飞行轨迹的抛物线顶点达到5.2米——远超常规三分球的4.5米标准。这个被科比自称为“职业生涯最幸运”的进球,实则是千锤百炼的技术结晶:他的后仰角度控制在43度(常规跳投约35度),手腕发力时前臂与地面形成62度夹角,确保在对抗中维持投篮手型稳定。

三、战术博弈:心理战与空间创造的教科书

从战术层面复盘,湖人队的绝杀设计暗藏三重心理博弈:(1)利用加索尔站罚球线策应吸引内线防守;(2)奥多姆向底角移动带走协防球员;(3)科比假意内切后反跑至三分线,制造接球瞬时的防守错位。热火教练斯波尔斯特拉赛后坦言,防守布置侧重封锁突破路线,却低估了科比在极限状态下的超远射程。

韦德的防守同样堪称典范:其封盖手与篮球的最近距离仅2.4厘米,干扰强度达到96%(NBA官方防守干扰值测算)。若换成其他球员,这种防守足以导致投篮变形,但科比通过核心肌群爆发力维持了出手稳定性。这种攻防极致的对抗,恰如《体育画报》所评:“这是完美进攻与完美防守的交锋,胜利者只能是篮球本身。”

四、巨星对比:技术流与天赋派的二十年对话

科比与韦德的职业生涯交锋记录(20次各胜10场),恰似的两面:

五、历史回响:绝杀背后的竞技哲学

这个进球的影响力超越比赛本身:

1. 技术革新:此后五年内,NBA球员尝试超远三分的频率提升217%,新一代球员开始将非常规投篮纳入常规训练。

2. 文化符号:绝杀画面成为NBA全球宣传片的标志性镜头,其慢动作回放中科比球衣飘动的23号(纪念乔丹)与韦德3号球衣的同框,构成分卫时代的传承隐喻。

3. 生涯转折:此役后科比完成单赛季6次绝杀的壮举,奠定其关键先生的历史地位;韦德则加速技术转型,2011-2013年期间将三分命中率从28.9%提升至37.5%,拓展进攻手段。

当篮球穿过篮网的那一刻,斯台普斯中心的欢呼声浪达到126分贝——相当于喷气式发动机的轰鸣。这个瞬间之所以被历史铭记,不仅在于其技术难度与戏剧张力,更在于它完美呈现了篮球运动的本质:在绝对天赋与极致努力的碰撞中,人类不断突破身体与心理的极限。正如韦德在纪录片《The Last Dance》中所言:“我宁愿成为伟大故事的背景板,也不愿错过与传奇对决的机会。”这场绝杀,正是篮球之神给两位斗士的终极加冕。