在近代中国军事史上,西北马家军的规模始终笼罩着一层神秘面纱。这支以家族血缘与宗教纽带维系的军阀武装,凭借剽悍的作战风格和复杂的地缘政治博弈,成为西北地区长达八十余年的实际统治者。其兵力数据在不同历史文献中呈现出显著差异,从“十万铁骑”的民间传说到国民档案中的精确统计,折射出军事、政治与社会经济多重因素的交织。

一、起源与早期规模:从民变武装到地方割据(1863-1930)

马家军的雏形可追溯至1863年甘肃河州爆发的起事。首领马占鳌凭借太子寺战役重创左宗棠湘军后,选择归顺清廷,其核心部队被收编为“西军”,成为河州诸马势力的根基。据《甘宁青史略》记载,清末马占鳌系西军总兵力约3000人,分为马队、步队及火器营,主要控制河州至西宁走廊。

至民国初年,马家军分化为三支:马安良继承的“甘马”、马麒兄弟的“青马”及马福祥的“宁马”。北洋时期,青马通过挤占甘马势力,将兵力扩充至5000人,并在1925年成立“宁海军”,配备德式和山炮。此时宁马兵力约2000人,以骑兵为主,负责宁夏防务。值得注意的是,马家军早期实行“寓兵于农”制度,平时为民、战时为兵,实际可动员人数远超常备军。

二、鼎盛时期的军事扩张(1931-1936)

1930年代是马家军规模急剧膨胀的转折点。青马马步芳借助围剿红军西路军的机会,向蒋介石索要军饷扩编部队。1936年河西战役期间,青马投入正规军2.8万人(含马步青骑兵第五师),并征调民团7.2万人,总兵力突破十万。国民军费记录显示,当年青海军费支出占全省财政收入的53%,其中60%用于购置美式装备。而宁马此时正规军仅1.4万人,但其控制的河套地区通过“营买粮草”制度,可快速征召3万民兵。

这一时期马家军的编制呈现显著差异:青马主力82军下辖3个步兵旅、1个骑兵旅及直属炮兵团,单兵配备中正式与捷克式轻;宁马则保留传统骑兵师编制,武器以汉阳造为主。值得注意的是,马家军通过宗教同化吸纳汉族兵员,如青马82军副军长赵遂、骑五军副军长郭全梁等高级军官均为汉人改信教者。

三、抗战与内战时期的兵力波动(1937-1949)

抗日战争期间,马家军借“国防需要”继续扩张。青马于1942年组建第40集团军,下辖82军、骑5军及独立骑兵师,总兵力达6.2万人,并建立兵工厂生产仿制马克沁。档案显示,1944年青海全省18-45岁男性中,23%被编入民团体系,形成“全省皆兵”的格局。而宁马此时主力缩编为第11军,兵力维持在2万人左右,但通过控制黄河渡口征收“国防税”,财力反超青马。

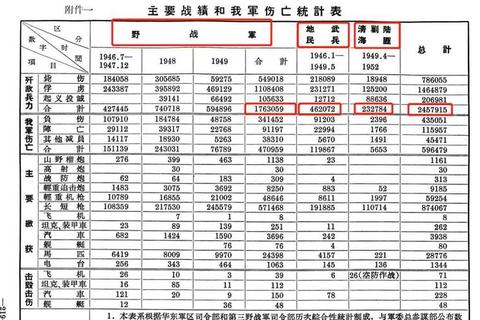

解放战争后期,马家军规模达到历史峰值。1947年兰州绥靖公署文件记载,青马正规军4个军、1个骑兵师及11个保安团,总兵力15万人;宁马3个军及5个独立旅,合计8万人。但实际作战能力存疑:青马82军每个步兵师满编仅7500人,缺编率高达40%;宁马128军甚至出现“一个连不足百人,仅三十支”的状况。

四、规模争议:档案数据与战场实践的矛盾

关于马家军兵力的最大争议集中在“十万骑兵”传说。1936年河西战役报告显示,青马参战骑兵实际为1.2万人,其余多为徒步民团。1949年兰州战役时,彭德怀第一野战军战前评估指出:青马82军、129军及骑8旅合计4.7万人,其中骑兵仅8000余。这种差异源于马家军特殊的兵力统计方式:

1. 虚实编制:为骗取军饷,常虚报编制20%-30%

2. 临时征调:作战时强征16-60岁男子,发予大刀长矛充作“战斗员”

3. 宗教动员:通过寺发布“圣战”动员,实际参战者多无军事训练

国民1948年秘密调查报告揭露,青海实际可战兵力不超过5万,其中具备现代作战能力的仅82军3个师。这与马步芳向蒋介石夸口的“二十万铁骑”形成鲜明对比。

五、覆灭阶段的兵力瓦解(1949)

1949年兰州战役成为检验马家军真实规模的试金石。战役初期,青马在兰州外围部署:

总计4.7万正规军及2万民团。但在解放军19兵团猛烈炮火下,这些部队三天内损失殆尽,印证其实际战斗力远低于纸面数据。而宁马在宁夏战役中,马鸿逵嫡系128军未战即溃,显示其所谓“8万大军”多为空额。

透过档案迷雾可见,马家军的规模本质上是政治博弈的产物。其兵力数据在三个维度形成张力:向中央索饷时的虚张声势、镇压异己时的恐怖渲染、实际作战时的精打细算。这种“弹性规模”特征,既反映西北军阀的生存智慧,也暴露封建武装体系的内在脆弱性。当1949年解放军以精确火力打击取代传统人海战术时,马家军人数神话终在现代化战争面前轰然崩塌。