围棋,这一方寸之间的黑白博弈,承载着中华文明数千年的智慧积淀,其背后交织着历史传说、哲学思辨与文化认同的复杂脉络。从深山古刹的天然棋石到国际赛场的人工智能对决,围棋不仅是一种竞技活动,更成为解码东方文明基因的重要密码。

一、起源考证:传说与实证的双重线索

围棋起源的核心争议集中于两大维度——文献记载的传说体系与地理考古的物质证据。先秦典籍《世本》中“尧造围棋,教子丹朱”的记载,为这项技艺蒙上了浓厚的人文教化色彩。晋代张华在《博物志》中进一步阐释,将围棋的创造动机与帝王教育理念结合,形成“启智说”的传统认知体系。值得注意的是,这种传说并非孤立存在:山西陵川棋子山发现的天然棋石群,其地质年代远超人类文明史,火山岩浆形成的扁圆状黑白石子,与汉代文献中“黄黑阴阳分也”的棋具高度吻合。杨晓国教授通过考证提出,商末贵族箕子在此隐居时,利用天然石子进行卜筮活动,无意中发展出围棋雏形,这一论断得到中国先秦史学会的学术认证。

考古证据链的完整性更强化了中国的起源地位。河南安阳殷墟出土的甲骨文中,“其”字的演变揭示出早期占卜器具与棋具的同源性;濮阳西水坡遗址的星象图与牛河梁三圜遗址的几何构造,则印证了棋盘设计中“天圆地方”的宇宙观。这些发现与《周髀算经》记载的圭表测影技术形成时空呼应,说明围棋从诞生之初就与天文历法、阴阳哲学存在深刻关联。

二、文化归属:哲学符号与制度传承

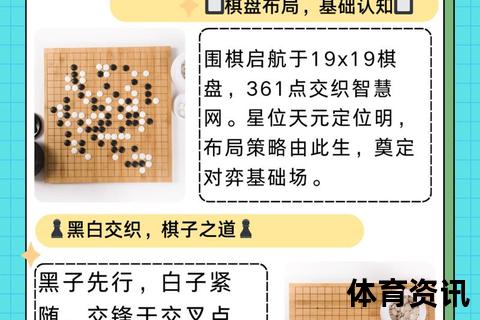

作为“琴棋书画”四艺之一,围棋的文化象征体系极具东方特色。19路棋盘构建的361个交叉点,暗合周天之数;黑白棋子演绎的阴阳消长,衍生出“弃子取势”“流水不争先”等战略哲学。南北朝时期出现的“手谈”雅称,将无声对弈升华为精神对话,这种特质在唐代《围棋十诀》中发展为完整的理论体系,比日本围棋理论专著《棋经众妙》早出六个世纪。

制度性传承更凸显文化正统性。唐代设立的“棋待诏”官职,使围棋首次进入国家人才选拔体系;宋代《忘忧清乐集》收录的全局谱、死活题,建立起系统化的教学范式。值得注意的是,中国围棋在明清时期形成的“座子制”,虽被近代改革取消,但其固定对角星布局对棋局对称美的追求,仍影响着现代棋手的审美判断。

三、传播轨迹:东亚文明圈的共同遗产

围棋的外传史堪称文明交融的典型案例。公元5世纪朝鲜半岛的三国时期,围棋已见于《朝鲜史略》的战争记载;日本正仓院珍藏的唐代木质棋盘,证实了遣唐使的文化输送作用。传播过程中产生的规则变异颇具深意:中国数子法强调实地控制,日本数目法则重视外势价值,这种差异本质上反映了农耕文明与海洋文明思维方式的区别。

现代围棋的国际化进程伴随着文化话语权的争夺。20世纪日本围棋的崛起催生了新闻棋战制度,而韩国通过创办LG杯、三星杯等国际赛事重构规则体系。中国在吸收日韩竞技理念的以“围棋申遗”强化文化主权,云南永子制作技艺、衢州柯城围棋文化的保护实践,展现出非遗传承的创新路径。

四、现代重构:科技赋能与文化再生

人工智能的介入开启了围棋的新纪元。AlphaGo与柯洁的人机大战不仅是技术革命,更是哲学命题的当代演绎——当AI突破“金角银边草肚皮”的传统认知,其“三三”点角开局颠覆了千年经验主义,迫使人类重新审视围棋的本质。这种碰撞催生出“智能围棋”新学科,北京航空航天大学设立的围棋人工智能研究中心,正尝试将蒙特卡洛树搜索算法与传统棋理结合。

文化再生工程同样值得关注。山西陵川通过“围棋+”战略,将起源地符号转化为文旅IP,年均举办30余场国际赛事;杭州亚运会围棋项目的数字化转播,使用增强现实技术解析棋局,使古老技艺焕发新生。这些实践证明,围棋的文化生命力既在于守护本源,更在于创新表达。

从箕子摆石测天的远古智慧,到云计算解析的现代棋谱,围棋始终是中华文明的精神镜像。当韩国学者提出“围棋东亚共源论”时,我们既要以实证研究维护文化正统,也需以开放姿态接纳文明共生。这种辩证认知,或许正是围棋给予当代人的最大启示:在坚守文化根脉的以包容心态推动智慧传承,让黑白纹枰继续书写人类共同的精神史诗。