在篮球运动的漫长星河中,某些球员的存在如同超新星爆发,以颠覆性的光芒改写人们对位置的认知。阿伦·艾弗森便是这样一位革命者——他仅凭1.83米的身躯,在控卫与分卫的边界线上凿开全新的战术维度,将“得分型控卫”的概念镌刻进NBA的基因图谱。

一、规则变革下的位置重构

1996年NBA实施的防守规则,成为艾弗森角色定位的关键变量。当时的联盟禁止联防,仅允许持球后包夹,这一规则迫使76人队采取独特策略:安排斯诺等传统控卫运球过半场,再由艾弗森在得分后卫位置接球发起进攻。这种“延迟持球”战术使艾弗森规避了半场包夹陷阱,将其闪电般的启动速度与蝴蝶穿花般的变向技术最大化——2000-01赛季,他场均31.1分蝉联得分王,同时以4.6次助攻串联起全队进攻。

联防合法化(2001-02赛季)后,联盟进入战术剧变期。防守三秒规则的引入,使得艾弗森即便无球状态下也会遭遇包夹。这迫使他向控卫角色倾斜,利用更广阔的视野破解防守陷阱。生涯后期效力掘金时期,他与安东尼组成的“黄金双枪”场均合砍51.4分,6.2次助攻的数据印证着双能卫特质的成熟。

二、技术特质的双重解构

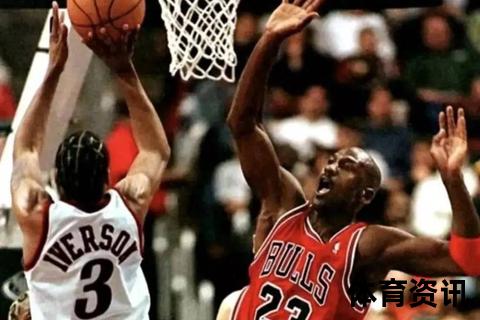

艾弗森的身体天赋堪称矛盾综合体:178cm的裸高(实际穿鞋183cm)与191cm臂展形成惊人比例,41英寸垂直弹跳让他在巨人丛林中保持出手空间。其招牌的“死亡变向”不仅是突破利器,更是制造错位的战术支点——2001年总决赛G1,他连续变向晃倒泰伦·卢完成致胜跳投的场景,成为破解区域联防的经典教案。

在进攻选择上,艾弗森重构了后卫的得分逻辑:

1. 中距离艺术:生涯44.5%的中投命中率,在三分尚未盛行的时代构建起“弧顶-禁区”的进攻走廊

2. 罚球杀伤:场均8.7次罚球、78%命中率,将身体对抗转化为稳定得分

3. 无球终结:通过著名的“艾弗森切”战术(Iverson Cut),利用双掩护横切接球,在移动中完成急停跳投

防守端,其2.2次抢断的生涯均值掩盖了真实价值。乔治城大学时期锻造的全场紧逼意识,使他成为破坏对手战术起点的“手术刀”——1999年对阵魔术的比赛中,他贡献25分+7抢断的奇葩数据,印证着抢断即反击的攻防转换哲学。

三、战术价值的范式革新

艾弗森的存在倒逼联盟进行规则迭代,其影响呈现在三个层面:

1. 空间创造者:通过极致的单挑能力吸引2-3人包夹,为科沃尔、斯诺等射手创造空位机会。2001年季后赛,76人三分命中率提升至35.7%,远超常规赛的31.3%

2. 节奏控制器:生涯使用率31.8%的背后,是每48分钟95.2次的触球次数,他将持球与无球的比例调配至完美平衡

3. 文化符号:地垄沟发型、oversize着装风格,将街头篮球美学注入职业赛场,启发了威少、特雷·杨等后辈的时尚表达

其对现代篮球的启示更具深意:当库里用三分重新定义控卫时,艾弗森早已证明“得分优先”的后场核心可行性。2016年勇士的“死亡五小”体系,本质是艾弗森式空间撕裂战术的升级版本——通过持球威胁制造局部多打少。

四、双能卫时代的奠基者

从四大分卫时代的科比、麦迪,到如今的东契奇、莫兰特,NBA的后场演进始终带有艾弗森的影子。他创造的战术模板包括:

在数据分析层面,其26.7的生涯PER值(球员效率值)虽不及乔丹(27.9)、詹姆斯(27.5),但在身高不足1.9米的球员中高居历史第二,仅次于库里的23.8。这种效率与观赏性的统一,使其成为篮球运动中“小个子奇迹”的终极注解。

当如今的球迷惊叹于特雷·杨的logo shot或莫兰特的暴力隔扣时,不妨回望二十年前那个戴着护臂穿梭于长人森林的3号背影。艾弗森用183cm的身高丈量出的,不仅是得分后卫与控球后卫的模糊边界,更是篮球运动如何通过个体天赋突破战术窠臼的永恒命题——在这个强调位置模糊化的时代,他依然是那道照亮变革之路的闪电。