在乒乓球运动中,上旋球技术如同一把双刃剑——既能制造极具威胁的进攻,也可能因微小失误葬送得分机会。这项融合力学原理与人体工学的核心技术,考验着运动员对旋转、力量、节奏三位一体的掌控能力。

一、力学逻辑:旋转生成的底层密码

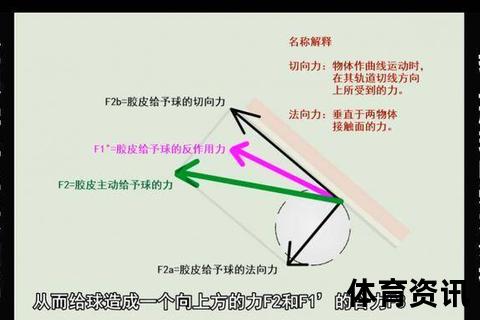

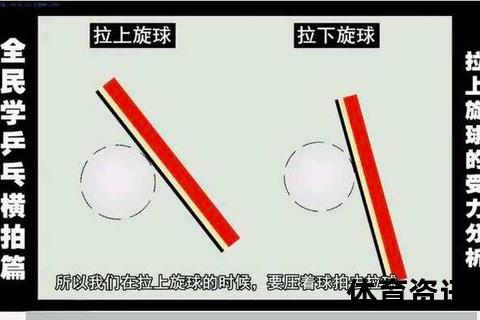

当球拍以30-40度前倾角度接触球体时,胶皮颗粒的形变储能与快速回弹形成独特动力学链条。国际乒联实验数据显示,专业选手拉球瞬间的拍头线速度可达25-30米/秒,而触球时长仅0.003-0.005秒。这个短暂接触窗口内,球体受力的垂直分量(制造过网弧线)与水平分量(产生前冲速度)需达成黄金比例,理想状态下旋转轴应偏离垂直轴15-20度,形成兼具前冲力的复合旋转。

击球点选择遵循空间几何法则:对于常规出台球,最佳触点位于身体右前侧40厘米立体空间(以右手持拍为例),此区域可实现转腰发力与收臂动作的矢量叠加。日本体育科学研究所通过运动捕捉系统发现,顶尖运动员拉球时髋关节转动角速度达到500度/秒,而前臂内旋角速度更是突破800度/秒,这种动力链传导效率比业余选手高出47%。

二、稳定性构建:神经肌肉的精确编程

多球训练需建立结构化进阶体系:初期采用定点半出台下旋球(旋转强度2000转/分钟),要求连续20板成功率突破85%;中期引入1/2台随机落点组合,配合旋转强度梯度变化(1800-2200转/分钟波动);高阶阶段融入前后站位变化,模拟实战中重心转换场景。德国国家青年队的监测数据显示,系统化训练8周后,运动员的击球落点标准差缩小62%,动作变异系数降低41%。

专项力量训练需解构发力环节:利用等速训练仪强化髋部旋转爆发力(峰值扭矩提升目标30%),通过振动杆练习提升前臂肌群振动耐受力。值得关注的是,瑞典运动实验室发现,在动态平衡垫上进行模拟击球训练,可同步提升核心稳定性和空间感知能力,实验组运动员的极限救球成功率提升27%。

三、战术执行:动态博弈中的决策智慧

接发球环节存在精妙的旋转辩证法:面对侧上旋短球时,采用"切弧线"技术,通过拍形60度仰角在上升后期接触球体中部,借助来球旋转形成低弧线回球。中国国家队技术统计显示,这种处理方式使第三板衔接成功率提高至73%,较常规摆短技术高出18个百分点。

相持阶段的旋转压制讲究频率控制:在连续进攻中采用"三轻一重"节奏策略,通过三板70%力量弧圈球压迫对手站位,第四板突然发力至90%力量攻击空档。高清摄像机记录显示,这种节奏变化可使对手反应时延长0.15秒,足够制造12厘米的战术空当。韩国教练组的研究表明,结合落点深度变化(浅台与端线交替),得分效率可再提升31%。

四、技术陷阱:认知偏差的典型样本

常见的力量认知误区体现在能量分配失衡:业余选手常出现髋部动能转化率不足(仅32% vs 职业选手58%),过分依赖手臂发力导致动作结构变形。生物力学分析显示,理想的力量传递应满足"髋部转动贡献45%,躯干扭转贡献30%,手臂动作贡献25%"的黄金比例。

旋转补偿机制缺失是另一隐形漏洞:当处理强下旋来球时,专业选手会主动制造13-15米/秒的挥拍速度补偿旋转衰减,而业余选手普遍存在3-5米/秒的速度缺口。美国运动协会建议,可通过特制标记球进行视觉反馈训练,当球体标识线清晰可见时,证明旋转强度已突破临界值。

这项承载着流体力学与神经控制原理的技术,正在智能穿戴设备的辅助下进入量化训练新时代。传感器实时反馈挥拍轨迹三维数据,高速摄影逐帧解析胶粒形变过程,虚拟现实系统模拟不同旋转强度的来球——科技赋能正在重塑传统训练范式,但永恒不变的是对人体运动极限的持续探索。