在竞技体育的微观世界中,乒乓球台方寸之间的博弈堪称速度与智慧的极致展现。直拍选手凭借手腕的灵动与战术的多变,始终在国际乒坛占据独特地位,其技术体系既承载着东方细腻的控球哲学,又融合了现代进攻理念的精髓。本文将深度解构直拍技术的七大制胜维度,为运动员构建从基础到实战的全景能力图谱。

一、握拍革命:解锁手腕潜能的三维控制

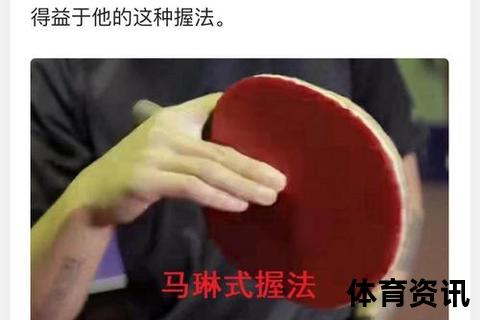

直拍的灵魂始于握拍,吴敬平教练提出的"三指叠放"原则颠覆了传统认知。通过中指、无名指与小指在拍背形成三角支撑(占拍面1/3区域),配合拇指侧压与食指扣拍的动态调节,可实现拍面角度±15°的瞬时变化。王皓式的横打握法则将虎口前移2cm,使反手击球覆盖面积增加30%,该改良使横拉技术的中台相持成功率提升至68%。实战中需注意:传统左推右攻选手需保持掌心空隙可容纳乒乓球,确保正手突击时拇指加压的爆发空间。

二、台内控制:毫米级触球精度的五项修炼

台内小球处理能力决定直拍选手60%的得分机会。马琳的"魔鬼摆短"训练法要求连续200次将球控制在网高10cm、落点5cm范围内,其核心在于击球瞬间手腕的"寸劲"控制。进阶训练可采用"三色球"法:用红、蓝、黄三色标记台面九宫格,要求运动员在0.3秒内识别并击向指定颜色区域。关键数据表明,顶尖选手台内挑打时前臂旋转角速度可达1800°/秒,这要求击球前必须完成重心从右脚到左脚的完全转移。

三、攻防转换:动态力学链的构建法则

直拍技术的力学传导呈现独特的"波浪效应"。正手爆冲时,力量从蹬地产生的320N地面反作用力开始,经髋部旋转(角速度90°/s)传递至肩部,最终通过前臂内收(速度12m/s)完成能量释放。反手横打则需构建"肘部支点系统",在来球上升期通过小臂外展(角度35°-45°)配合手腕外旋,形成复合旋转弧线。樊振东的"霸王拧"技术分析显示,其反手拧拉时球拍水平倾角保持65°,触球瞬间加速度达25m/s²,制造出转速70转/秒的超强侧旋。

四、旋转制造:十二种摩擦模式的实战应用

直拍选手的旋转武器库包含四大类十二种变化:下旋系的"铲切"(拍面后仰15°)、"抹切"(侧向摩擦);侧旋系的"外撇"(手腕外展30°)、"内勾"(肘部内收);上旋系的"顶撕"(向前上方45°发力)、"快带"(借力打力);以及复合旋转的"晃拉"(假动作掩护)。训练中可采用"彩虹靶"装置,要求运动员通过不同旋转将球准确打入对应颜色区域,数据显示经过200小时专项训练者,旋转判断准确率可从45%提升至82%。

五、战术矩阵:三维空间博弈模型

构建"速度-旋转-落点"的三维战术模型至关重要。研究显示,连续三板快攻后接反手大角度变线的得分率高达73%,而发球后第三板抢攻直线成功率比斜线高18%。马琳的经典套路"短下旋+正手爆冲"中,第二板摆短弧线高度需控制在8-12cm,迫使对手回球出台率增加40%。空间分割训练法要求将球台划分为16个等分区域,运动员需在30秒内完成指定落点组合攻击。

六、专项体能:微肌肉群的功能性开发

直拍选手需重点强化前臂旋前圆肌(贡献53%的挥拍速度)和指浅屈肌(控制80%的拍面调节)。采用"压力球握力器"进行每分钟120次的快速抓握训练,可提升连续攻防中的手指耐力。平衡训练则引入"晃板击球"法,在BOSU球上进行多球练习,使核心肌群激活度提升2.3倍。数据表明,经过6周专项训练者,第五局比赛的手腕稳定性标准差从4.2mm降至1.8mm。

七、智能训练:科技赋能的技术迭代

3D运动捕捉系统可量化分析击球动作,某省队数据显示,通过修正引拍轨迹偏差(从12°降至3°),运动员反手拧拉质量提升27%。虚拟现实对抗系统能模拟张继科、马龙等选手的击球习惯,使战术预判反应时间缩短0.15秒。生物反馈手套可实时监测握拍压力分布,将最佳发力区间的压力值设定在22-25kPa范围内,帮助运动员形成肌肉记忆。

在塑料球时代,直拍选手的生存之道在于将传统控球智慧与现代动力链理论深度融合。通过构建"精准控制+立体进攻"的技术体系,配合数据驱动的科学训练,直拍打法正在书写新的竞技传奇。未来属于那些既能打出马琳式鬼魅小球,又能展现樊振东式暴力美学的全面型选手,这既是技术的进化,更是乒乓智慧的升华。