冰上竞速的极致魅力往往始于对细节的精准把控,而短道速滑赛道的每一厘米设计都深刻影响着比赛的走向与运动员的战术选择。作为冬奥会最具观赏性的项目之一,短道速滑的赛道规格不仅是竞赛规则的物理载体,更是速度、技术与策略交织的舞台。

一、赛道核心数据:111.12米的科学逻辑

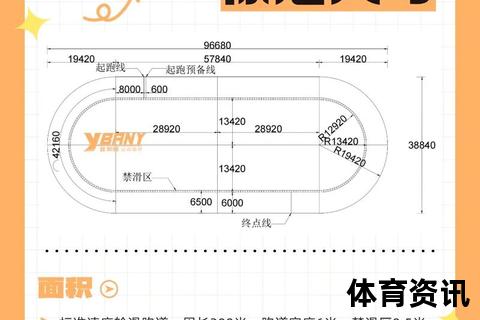

国际滑冰联合会(ISU)明确规定,短道速滑标准赛道内缘周长为111.12米,这一看似非整数的设计实则是多方因素平衡的结果。赛道整体呈椭圆形,由两条28.85米的直道与半径为8米的弯道构成。直道宽度需≥7米,弯道处则通过黑色标志块界定滑行边界,运动员必须在标志块外侧完成弯道滑行,仅在平衡支撑时允许手部短暂触及其内侧。

从几何学角度分析,弯道半径的设定需兼顾离心力控制与滑行流畅性:半径过小会增加侧向压力,导致降速;半径过大则削弱赛道紧凑性。111.12米的总长恰好满足运动员在9-12秒/圈的典型速度下,既能保持高速过弯,又为直道加速留出空间。

二、冰面维护与赛场安全:毫厘之间的精密工程

短道速滑冰面温度严格控制在-7℃至-8℃,厚度为3-4厘米,通过环保二氧化碳跨临界制冰技术实现均匀硬度。冰面维护团队需每小时进行一次“浇冰”作业,填补运动员冰刀划痕,并通过专业刮冰设备消除凹凸,确保滑行阻力的一致性。

防护体系方面,赛道四周铺设高密度泡沫防护垫,其外层采用防水材质,内部填充物可吸收80%以上的冲击力。这种设计既防止运动员碰撞时受伤,又允许防护垫自然位移以缓冲动能。2022年北京冬奥会进一步引入智能监测系统,实时追踪冰面温度与硬度变化,将误差控制在±0.3℃以内。

三、竞速距离与圈数换算:动态平衡的艺术

短道速滑各项目圈数根据赛道周长精确计算,且需考虑起终点位置差异:

值得注意的是,运动员实际滑行距离略大于理论值。以500米为例,弯道处为保持轨迹需向外侧偏移约0.5米,单圈额外滑行距离达1.2米,全程累计增加5.4米。这种“隐形损耗”要求运动员在训练中精确调整蹬冰力度与入弯角度。

四、赛道设计对战术的深层影响

赛道形态直接塑造了短道速滑的竞技逻辑:

1. 弯道半径与超越窗口:8米半径迫使运动员在弯道采用“倾斜-支撑”技术,身体倾斜角达45°-60°,此时内侧选手若强行超越极易因离心力失衡摔倒。70%的实质性超越发生在直道后半段。

2. 直道长度与加速策略:28.85米直道为运动员提供约2.5秒的全速冲刺时间。顶尖选手可通过“两步蹬冰”技术(即一次跨步完成两次蹬冰动作)在直道末端将瞬时速度提升至50公里/小时。

3. 标志块的心理威慑:弯道7个黑色标志块形成视觉参照系,运动员需在0.3秒内判断触手扶冰的时机,过早接触可能被判违规,过晚则导致重心失控。

五、历史演进与未来趋势

短道速滑赛道规格历经三次重大调整:1905年北美室内冰球场时期的60米非标赛道、1969年ISU确立的100米过渡方案,直至1976年最终定型为111.12米。近年来的创新尝试包括:

从111.12米的精密计算到0.1℃的温差控制,短道速滑赛道是工程学与运动科学的结晶。这些规格参数不仅定义了比赛的物理边界,更在微观层面塑造着超越与防守、风险与收益的永恒博弈。当运动员以50公里/小时的速度掠过弯道时,每一个决策都在诠释着人类对速度极限的探索与敬畏。(全文约1520字)