在浩瀚的宇宙中,当一枚火箭挣脱地球引力直冲云霄时,其壮丽轨迹背后蕴藏着人类对物理定律的深刻理解。这项跨越大气层的壮举,本质上是牛顿力学与反冲效应在极端条件下的完美演绎,其原理不仅塑造了航天史,更与体育竞技中体操运动员的空中转体、足球射门时的反作用力形成跨维度的科学共鸣。

一、牛顿定律的力学密码

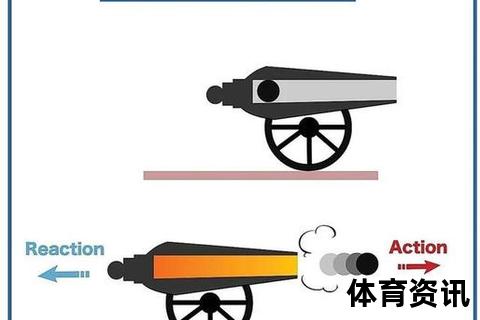

火箭推进系统的核心建立在牛顿第三定律之上——每个作用力都存在大小相等、方向相反的反作用力。当火箭发动机向下喷射高温燃气时,燃气对火箭施加的反向推力可达数百吨。这种力量对比的悬殊性,在体操运动员的腾空动作中同样可见:运动员蹬踏跳板时产生的反作用力,使其获得垂直升空所需的初始动量。

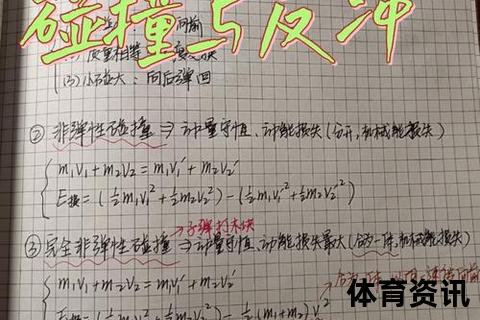

动量守恒定律在此过程中展现精妙平衡。以总质量( M )的火箭为例,当其以速度( u )喷出质量( m )的燃气后,火箭速度增量( Delta v )遵循公式:

[

(M

]

这一方程揭示了航天器变轨的本质逻辑,与冰上芭蕾选手收臂加速旋转的角动量守恒原理(( Jomega =

ext{常量} ))形成跨尺度呼应。当花样滑冰运动员将手臂收紧时,转动惯量( J )减小导致角速度( omega )激增,正如火箭通过持续喷气实现速度累积。

二、反冲效应的工程化实现

火箭发动机本质是一个精密的反冲力发生器。现代液氢液氧引擎燃烧室内,推进剂以每秒数千米的速度喷射,产生的比冲量(单位推进剂产生的推力)直接决定运载能力。这与设计中的平衡自动反冲系统(BARS)异曲同工:通过配重部件反向运动抵消后坐力,实现连续稳定射击。

关键技术突破体现在推力矢量控制上。航天飞机主发动机的喷管可偏转±10.5°,通过实时调整燃气喷射方向实现飞行姿态控制。这种主动调节机制,与F1赛车可调式尾翼(DRS)的空气动力学优化思路相通——二者均通过动态改变流体作用面来提升系统效能。当DRS翼片展开时,下压力降低使赛车直线加速能力提升12%,其原理恰似火箭通过扩大喷口面积增强推力。

三、从实验室到发射场的挑战跨越

燃料效率的突破是航天史的主线之一。固体燃料火箭的比冲约为250秒,而SpaceX猎鹰9号采用的Merlin发动机通过分级燃烧循环将比冲提升至311秒,相当于将每公斤燃料的动能转化率提高24%。这种进步堪比鲨鱼皮泳衣通过微观沟槽结构降低水流阻力,使游泳运动员成绩提升3%。

结构材料的进化史更凸显工程智慧。阿波罗登月舱使用的铝锂合金密度仅2.7g/cm³,而抗拉强度达500MPa,比传统钢材轻40%却更强韧。此类创新与碳纤维撑杆跳杆的研发轨迹相似:1980年代玻璃纤维杆使世界纪录突破6米,如今碳纤维复合材料让人类触及6.24米高度。

四、未来航天器的革新方向

可重复使用技术正在改写航天经济学。猎鹰9号火箭第一级着陆回收技术,使发射成本从每公斤5,400美元降至2,720美元,这种通过反推发动机精准控制落地姿态的技术,与足球守门员接球时的冲量缓冲原理内在相通——均需在极短时间内完成动量调节。

核热推进(NTP)代表着下一代动力系统,其比冲可达900秒,是化学火箭的3倍。这如同运动员通过基因编辑技术增强肌肉纤维,虽存争议却展现突破可能。而正在试验中的离子推进器,通过加速带电粒子产生推力,虽推力微弱但可持续工作数年,类似马拉松选手通过有氧代谢机制实现持久输出。

当夜幕降临时,天际划过的卫星轨迹提醒着我们:那些让火箭冲破云霄的力量,同样存在于运动员腾空的瞬间、足球飞行的弧线之中。从牛顿手稿上的数学推导到卡纳维拉尔角的发射塔,人类在理解反冲定律的征途上,既书写着探索宇宙的史诗,也塑造着地面竞技的辉煌。这种跨越学科界限的智慧共鸣,正是科技文明最动人的篇章。