在日常体育训练、赛事筹备甚至健康管理中,「公斤」与「斤」的换算需求频繁出现。例如,一名体重77公斤的运动员需要快速了解自己的体重以斤为单位是多少,或是教练需根据运动员体重级别调整训练计划。这类场景下,掌握两种单位的高效转换方法至关重要。本文将深入解析公斤与斤的换算逻辑,结合体育领域的实际案例,提供一套科学且易用的解决方案。

一、公斤与斤:两种单位的起源与全球应用

公斤(kg)是国际单位制(SI)中质量的基本单位,起源于18世纪末法国制定的公制系统,以1立方分米的纯水在4℃时的质量定义。其全球通用性使其成为科学研究、国际贸易和竞技体育的官方标准。例如,奥运会举重、拳击等项目的体重分级均以公斤为单位。

斤则是东亚地区传统质量单位,在中国大陆,1斤等于500克(即0.5公斤)。这一单位植根于市制计量体系,至今仍广泛用于日常生活、食品交易及部分体育场景(如武术比赛中的体重申报)。需注意的是,不同地区对“斤”的定义存在差异(如台湾1斤为600克),因此明确语境中的“斤”属于哪一标准是避免误差的前提。

二、77公斤等于多少斤?核心公式与快速计算法

从定义出发,1公斤=2斤(中国大陆标准),因此公斤转换为斤的公式为:

斤数 = 公斤数 × 2

以77公斤为例:

77公斤 × 2 = 154斤

快速计算技巧:

1. 心算法:直接将公斤数翻倍。例如,70公斤=140斤,加上7公斤=14斤,总计154斤。

2. 小数点移位法:若需转换含小数公斤(如77.5公斤),可先忽略小数点,计算775×2=1550,再移回一位得155斤。

这一过程看似简单,但在高压场景下(如赛事报名、体测记录)需反复核对,避免因粗心导致的误差。

三、体育场景中的实际应用与误差规避

1. 按体重分级的竞技项目

举重、拳击、柔道等运动对运动员的体重极为敏感。以举重为例,男子77公斤级(2022年国际举联调整后的标准)对应的上限为81公斤,但选手需在赛前称重时确保体重不超过该数值。若运动员习惯使用“斤”记录体重,需明确81公斤=162斤,避免因单位混淆导致资格问题。

2. 体能训练与营养管理

教练为运动员制定饮食计划时,常需将体重与热量摄入挂钩。例如,每日蛋白质摄入量建议为“每公斤体重1.5-2克”,一名77公斤运动员需摄入115.5-154克蛋白质。若营养师以“斤”为单位提供建议(如“每斤体重0.75克”),运动员需将154斤代入计算,结果保持一致。

3. 器械配置与负荷调整

力量训练中,杠铃片重量常以公斤标注。假设某次训练需加载“体重50%”的重量,77公斤运动员应选择38.5公斤(即77斤)的配重。若误将77公斤直接等同77斤,会导致负荷严重不足,影响训练效果。

四、常见误区与跨文化注意事项

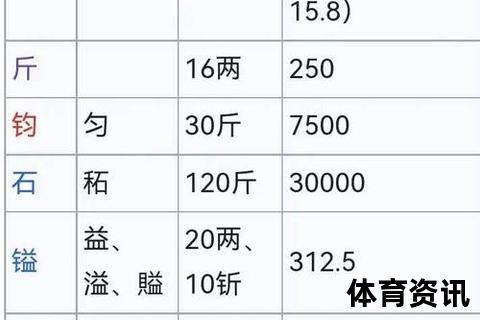

1. 混淆地区定义:在与海外团队合作时,需确认“斤”的单位标准。例如,日本1斤为600克,新加坡1斤为604.8克,若未提前统一标准,可能导致数据偏差。

2. 口语化表述陷阱:中文语境中,民众常省略“市斤”中的“市”字,直接称“斤”。但在正式文件中,需明确标注“市斤”或“中国大陆斤”,以区别于其他地区的定义。

3. 单位缩写误读:英文中“kg”为公斤,“lb”为磅,部分文献可能混合使用单位,需仔细核对语境。

五、工具辅助与数据验证

尽管手动计算足够应对多数场景,但在精确度要求极高的领域(如兴奋剂检测、体成分分析),建议使用以下工具验证结果:

| 公斤(kg) | 斤(中国大陆) |

|--|--|

| 70 | 140 |

| 75 | 150 |

| 77 | 154 |

| 80 | 160 |

六、从单位看体育文化的融合与演进

公斤的全球通用性与斤的地域性并存,反映了体育领域中传统与现代的碰撞。例如,中国武术比赛允许使用“斤”申报体重,而国际赛事则严格采用公斤制。这种双重标准的管理模式,既保留了文化特色,又满足了国际协作需求。

青训体系中单位换算能力的培养亦值得关注。年轻运动员需同时掌握两种单位,以便在国内外赛事中无缝切换。例如,中国足协的青少年体测标准以公斤为单位,但教练在口头指导中可能使用斤,学员需迅速理解其含义。

77公斤等于154斤,这一结果的背后是单位定义、应用场景与文化习惯的共同作用。无论是运动员、教练还是体育爱好者,掌握公斤与斤的换算方法不仅能提升效率,更是避免失误、保障公平竞争的基础。在全球化与本土化交织的体育世界中,这种“双重单位素养”将成为从业者的必备技能。