在竞技体育与日常健身中,膝盖承受着人体最复杂的力学负荷。这个由骨骼、半月板、韧带和肌肉共同构建的精密关节,每天要完成超过百万次的屈伸运动。当运动爱好者发现上下楼梯时膝盖发出轻微弹响,马拉松跑者赛后遭遇髌骨软化困扰,或是篮球运动员在急停跳投后出现持续钝痛,这些信号都在提醒我们:科学的膝盖养护体系需要立即启动。

一、解剖视角下的膝盖劳损机制

髌骨作为人体最大的籽骨,在膝关节活动中扮演着滑轮角色。生物力学研究显示,人体深蹲时髌股关节承受压力可达体重的7倍,这种持续性的应力积累是导致软骨磨损的重要诱因。半月板的损伤多发生在扭转动作中,其纤维软骨结构的血液供应特点决定了外侧红区损伤愈合率可达80%,而白区损伤则难以自愈。

滑膜组织的炎症反应是疼痛的主要来源,当关节液中的炎症因子浓度超过临界值(通常>5ng/ml),就会触发疼痛感受器的持续激活。美国运动医学学会的研究数据表明,膝关节周围肌群力量下降15%,关节稳定性将降低40%,这正是髌骨轨迹异常导致软骨磨损的力学基础。

二、分阶段康复训练体系

急性期(损伤后72小时)应遵循POLICE原则:在保护性制动(Protect)的前提下,进行最优负荷训练(Optimal Loading)。使用压缩冰袋进行间歇性冷敷(每次15分钟,间隔2小时),结合踝泵运动和股四头肌等长收缩(每组10秒×15次),能有效控制肿胀并维持基础肌力。

亚急性期(第4-21天)引入闭链训练,瑞士球靠墙静蹲(保持30-60秒,膝关节屈曲不超过30度)可增强动态稳定性。弹力带抗阻训练应从低阻力(15-20磅)开始,进行侧向移动(每方向10步×3组)和蚌式开合(每侧15次×3组),重点强化臀中肌和股内侧斜肌。

功能恢复期(第22天起)采用动态平衡训练,单腿平衡垫站立(每次60秒)结合抛接球训练,能提升本体感觉。进阶训练可引入箱式深蹲(高度30-45cm)和保加利亚分腿蹲(前腿承重70%),逐步恢复功能性力量。瑞士联邦理工的跟踪研究显示,为期8周的渐进式训练可使膝关节稳定性提升62%。

三、日常维护的精细化管理

营养补充方面,Ⅱ型胶原蛋白(每日40mg)联合氨基葡萄糖(1500mg)能改善软骨代谢。维生素D3的血浆浓度需维持在50-80nmol/L,这对骨密度维持至关重要。运动后及时补充含Omega-3(EPA+DHA≥1000mg)的鱼油制剂,可降低关节炎症因子水平。

护具选择需遵循力学支撑原则:髌骨加压带(施加15-20mmHg压力)可改善髌骨轨迹,而铰链式护膝(限制15°过伸)适合前交叉韧带损伤患者。运动后使用梯度压力腿套(20-30mmHg)进行20分钟恢复,能提升静脉回流效率38%。

环境干预包括训练场地选择(木地板比水泥地减少37%冲击力),以及采用缓震鞋垫(后跟高度差控制在4-8mm)。体重管理方面,BMI每降低1个单位,膝关节骨关节炎风险下降14%,建议通过高蛋白饮食(1.6g/kg体重)结合抗阻训练实现体脂控制。

当康复进程遭遇平台期时,体外冲击波治疗(每周1次,能量密度0.25mJ/mm²)可有效改善肌腱末端病。血流限制训练(BFRT)在20-30%1RM负荷下进行,能诱导肌肉肥大效应。对于慢性顽固性疼痛,富血小板血浆注射(PRP)的临床有效率可达78%,但需在专业医师指导下进行。

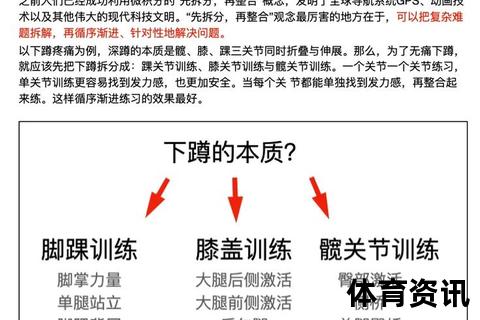

膝关节的养护本质上是力学系统的持续优化过程。从运动生物力学的角度理解负荷传导路径,用精准的肌力训练重建动力链平衡,配合智能化的日常监测(如可穿戴设备监测步态对称性),才能构建起真正可持续的关节保护体系。当运动员重新完成标准深蹲动作(髋膝踝三点共线,重心轨迹垂直移动),这不仅是功能恢复的标志,更是运动系统整体进化的新起点。