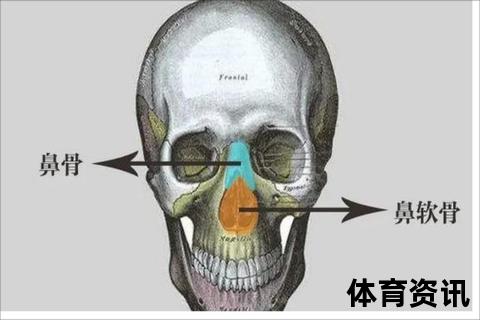

当运动场上爆发激烈的身体对抗时,面部创伤往往是最容易被忽视却可能造成严重后果的损伤类型。在足球、篮球、橄榄球等高对抗性运动中,鼻部遭受肘击、碰撞的概率高达17.3%(《运动医学临床研究》2022年数据),其中约40%的案例存在误判或延误就医情况。这个位于面中1/3的脆弱三角区,由两块薄如蝉翼的鼻骨构成,其后方紧邻着筛骨垂直板与颅底相连,特殊的解剖结构使得鼻部创伤可能引发蝴蝶效应般的连锁反应。

一、创伤现场的即时判断体系

当撞击发生的瞬间,运动员通常会本能地捂住面部。此时鼻腔内毛细血管网破裂产生的出血量具有重要判断价值——单纯软组织损伤的出血量通常不超过20ml,且能在10分钟内通过压迫止血。若观察到持续性渗血超过30分钟,或发现血液呈现稀薄水样特征,这可能是筛骨筛板受损导致的脑脊液鼻漏,属于神经外科急症。

触诊时需采用"三指定位法":食指固定眉间,中指轻触鼻梁中线,无名指检测鼻翼基底。正常鼻骨在触压下应呈现均匀的弹性抵抗感,若出现"阶梯感"或"碎蛋壳音",提示可能存在骨折移位。值得注意的是,超过60%的鼻骨骨折会伴随上颌骨额突损伤,因此触诊范围应延伸至眶下缘,当眶周出现"眼镜征"瘀血时提示复合性骨折可能。

二、动态功能检测指标

呼吸功能检测需要分阶段进行:首先让伤者闭口经鼻深呼吸三次,记录每侧鼻孔气流通过情况。随后进行"交替鼻孔阻塞测试",用棉球轮流堵塞单侧鼻孔,健康鼻腔的代偿气流应保持稳定。若出现持续性通气障碍或气流啸鸣音,可能提示鼻中隔偏曲或血肿形成。

嗅觉测试常被忽视却至关重要。准备薄荷脑、丁香酚、柠檬精油三种标准嗅剂,距离鼻孔15cm处逐一挥发性测试。根据《耳鼻喉临床诊断手册》,嗅觉减退超过72小时将导致嗅上皮不可逆损伤,这项检测对判断筛骨损伤具有重要价值。

三、影像学前的自我评估模型

借助智能手机的辅助检测正在改变传统诊断模式。打开闪光灯进行45度侧位拍摄时,健康鼻部应呈现连续的光带反射。若出现光带中断或折射角变化,提示骨性结构异常。更精确的"投影测量法"要求伤者将手机固定在距面部30cm处,分别拍摄正位、侧位、基底位照片,通过与伤前照片对比测量鼻唇角、鼻面角的改变。

三维打印技术的民用化带来了革命性自检工具。使用口腔印模材料制作鼻部倒模,健康鼻模的内侧面应呈现光滑曲面。若发现明显凹凸或裂隙,可初步判断骨折位置。美国运动医学协会2023年临床指南指出,这种模具检测法对线性骨折的敏感度达到82.7%。

四、损伤进程的观察要点

创伤后24小时是肿胀高峰期,此时需警惕"假阴性"判断。建议在冰敷间歇期进行重复触诊,当皮下血肿导致触觉钝化时,可改用振动检测法:将手机调至振动模式轻放于鼻梁,健康骨骼传导的振动感应均匀,骨折部位会出现振动传导中断现象。

延迟性症状往往比即时表现更具诊断意义。晨起枕上出现淡黄色清亮液体痕迹,提示夜间可能存在脑脊液漏;反复出现的单侧鼻塞伴随腥臭味,暗示鼻中隔血肿继发感染;突发性复视或眼球运动障碍,则是眶壁骨折压迫眼外肌的危急信号。

在运动医学实践中,鼻骨骨折从来不是孤立的局部损伤。从筛板到泪骨构成的"脆弱四边形"区域,每处细微改变都可能引发视觉、嗅觉、呼吸系统的多米诺效应。掌握这套多维度检测体系,不仅关乎运动生命的延续,更是守护认知感官完整性的重要防线。当自我检测发现三项及以上阳性指征时,务必在72小时黄金期内寻求专业诊疗,毕竟在面部这座精密建筑里,每一块骨骼都是支撑生命质量的承重墙。