在竞技体育的舞台上,披上国家队战袍象征着运动员职业生涯的巅峰。这条进阶之路不仅需要天赋与汗水,更需科学规划与系统支持。从青少年启蒙到国际赛场争金夺银,每一步都交织着个人奋斗与制度保障的双重力量。(以下内容将从训练规划、选拔机制、职业发展三个维度展开分析。)

一、科学训练体系:铸就竞技实力的基石

国家运动员的培养遵循“金字塔”模型,基层选拔与专业训练形成有机衔接。以青少年基础训练为例,需经历基础体能开发(8-12岁)、专项技术打磨(13-17岁)、竞技能力突破(18岁以上)三阶段。例如体操项目,初期通过柔韧性、协调性测试筛选苗子,后期引入运动生物力学分析优化动作精度。

专项训练创新体现在“数据驱动”模式的应用。如电竞国家队选拔中,选手每日需完成12小时高强度对抗训练,通过击杀数、经济转化率等20余项数据指标评估表现。传统项目则结合生理指标监控,例如游泳运动员采用血乳酸检测优化耐力训练强度,使训练效率提升30%。

心理建设作为现代训练的重要组成,包含压力情境模拟、认知行为干预等手段。国家乒乓球队引入虚拟现实技术,让运动员在模拟世锦赛环境中进行抗干扰训练,显著提升大赛心理稳定性。

二、立体选拔机制:多维度的竞技人才筛选

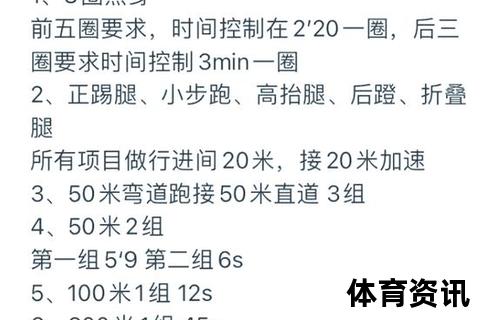

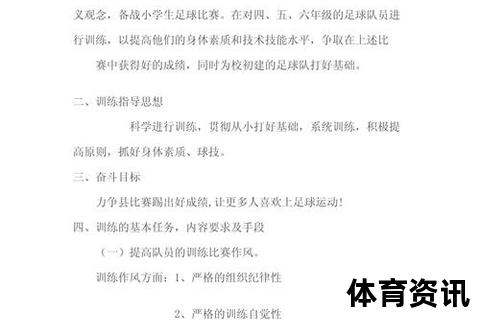

国家队选拔呈现动态竞争与长效评估相结合的特点。以足球青训体系为例,U系列梯队每年实施“三筛三补”机制:初筛侧重身体形态(骨龄预测身高误差≤2cm)、技术基础(带球速度、传球准确率);复筛考察战术理解;终筛引入实战模拟。

量化指标系统覆盖竞技表现与综合素质。电竞项目选拔将40%权重赋予技战术水平,30%考察抗压能力,30%评估纪律性。冰雪项目则建立“运动能力积分制”,涵盖力量测试(如短道速滑运动员深蹲重量达体重1.8倍)、技术稳定性(跳跃动作成功率≥85%)等维度。

特殊人才通道为天才选手开辟快速通道。14岁跳水运动员全红婵因“垂直入水控制误差<2度”的技术优势,经专家组特批跳过青年组直接进入国家队,此类案例约占选拔总量的5%。

三、全周期职业发展:超越竞技场的人生规划

国家体育总局构建的保障体系覆盖职业全周期。运动员退役后可选择职业过渡期支持(1年带薪培训)、定向安置(中小学教练岗编制)或自主创业(享受最高50万元补贴)。李宁创办的运动员教育基金会已资助3000余名退役运动员完成学历教育,转型成功率提升至78%。

技能转化培训形成多元化路径。上海市体育局推出“冠军转型计划”,提供体育经纪人、康复师等12类职业认证培训,其中运动康复课程结业者平均薪资达行业水平的1.5倍。数字化平台如“中国运动员职业发展·驿”集成500余门课程,帮助运动员掌握新媒体运营、赛事管理等跨界技能。

国际视野拓展成为新趋势。通过参与国际奥委会职业发展项目,我国已培养200余名具备双外语能力的体育管理人才,在NBA球队管理层、国际体育组织中担任要职的比例逐年上升。

国家运动员的成长轨迹犹如精密运转的生态系统,既需要个人以“每滴汗水量化目标”的执着精进,也离不开政策保障体系的托举。当竞技生涯与人生规划形成共振,体育精神便在社会各个领域持续绽放光芒。这条进阶之路的终极价值,不仅在于奖牌的成色,更在于无数奋斗者书写出的生命维度拓展史。