当清晨的微光穿透云层,城市街道上此起彼伏的脚步声编织成独特的韵律,马拉松这项挑战人类耐力极限的运动,早已从专业竞技场走向大众生活舞台。对于首次踏上赛道或渴望突破个人纪录的跑者而言,科学系统的备战策略如同导航仪,指引着从装备配置到体能储备的每个关键节点。

一、装备选择:构建身体的第一道防线

马拉松装备并非简单的穿戴选择,而是关乎运动安全与效能的系统工程。跑鞋作为装备体系的核心,需根据足弓形态精准匹配:正常足弓者适用稳定型跑鞋,高弓足需缓震型缓解冲击力,扁平足则依赖支撑型鞋款的中足内侧结构(网页2数据显示,正确选鞋可降低30%的运动损伤风险)。试穿时需预留0.5-1cm前掌空间,并选择透气网面材质,避免脚趾压迫与汗液积聚引发水泡。

服装系统需遵循"三层法则":内层速干衣通过聚酯纤维材料实现汗液导离,中层抓绒维持体温,外层防风夹克应对天气突变。值得注意的是,88%的跑者因选择棉质内衣导致摩擦伤,而采用平缝工艺的运动短裤可将皮肤磨损率降低至4%以下。夜间训练需增加3M反光条设计,提升能见度的同时不影响运动灵活性。

辅助装备的战术价值常被忽视:空顶帽既能阻隔85%紫外线又可通过导汗槽避免汗液入眼;压缩袜通过梯度压力设计减少15%肌肉震颤;腰包推荐分仓式结构,确保能量胶、盐丸与手机分区存放。这些细节设计在4小时以上的持续运动中,直接影响着跑者的舒适度与安全边界。

二、训练计划:构筑体能金字塔的科学路径

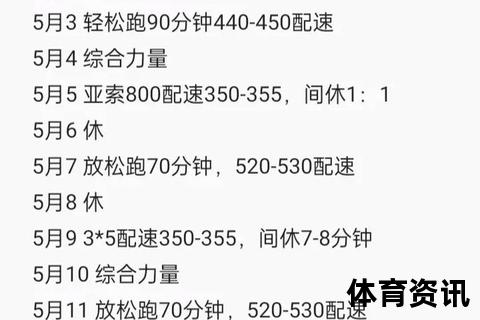

周期化训练模型是突破体能瓶颈的关键。赛前12周应划分为基础期(60%有氧耐力)、强化期(25%阈值跑+15%力量训练)和竞赛期(专项模拟+减量调整)。网页24的案例显示,采用该模型的跑者完赛时间波动范围缩小至±8分钟,显著优于随意训练者。

长距离慢跑作为耐力基石,需遵循10%增量原则:从初始15公里逐步增至32-35公里,配速控制在有氧心率区间(180-年龄±5次/分钟)。网页30研究证实,每周2次核心肌群训练(平板支撑、俄罗斯转体)可使步态稳定性提升22%,有效预防跑步膝等常见损伤。

赛前3周的"倒金字塔"训练法尤为关键:跑量从峰值100%逐周递减至70%、50%,配合3次800米间歇跑维持速度感。这种策略使肌肉糖原储备增加40%,同时避免过度疲劳。值得注意的是,87%的跑者因忽视减量期训练,导致比赛日出现"撞墙"现象提前5-7公里出现。

三、饮食调整:打造生物燃料补给链

碳水化合物加载策略需分阶段实施:赛前7天逐步将碳水供能比提升至70%,通过米饭、意面等复合碳水建立"能量仓库"。网页36的代谢实验表明,每公斤体重7-10g的碳水摄入可使肌糖原储量达到150mmol/kg,较日常水平提升2.3倍。

赛前48小时进入精密调节期:避免高纤维食物(如豆类、西兰花),选择低渣饮食减少肠道负担。香蕉与蜂蜜作为"快慢碳水组合",既能维持血糖平稳又延长供能时间。网页87的追踪数据显示,赛前2小时摄入1g/kg体重的麦片粥,可使途中能量衰竭风险降低63%。

赛中补给需建立"流动工作站"概念:从5公里开始每2.5公里补水150-200ml,配合每45分钟25g碳水化合物(约1支能量胶)的摄入节奏。值得注意的是,水温控制在15-22℃时吸收效率最佳,而过量饮水(>1L/小时)可能引发低钠血症。

四、技术细节:决定成败的毫米级优化

运动防护的化学策略常被低估:在腹股沟、腋下等摩擦区涂抹凡士林形成保护膜,可降低87%的皮肤破损概率;肌效贴根据肌肉走向呈"Y"型粘贴,能分散30%的软组织负荷。装备磨合期的黄金法则要求:新鞋需完成3次8公里以上适应跑,服装系统需在模拟赛环境中测试4小时以上。

当42.195公里的征程化作脚下延伸的刻度线,科学备战的价值不仅在于完赛奖牌的获得,更在于对人体潜能的深度认知。从装备选择时0.1毫米的鞋底差异,到补给策略中5分钟的摄入窗口,每个细节都是跑者与自我对话的介质。这场身体与意志的双重修行,终将在冲过终点线的刹那,完成从量变到质变的生命跃迁。