在竞技游泳的舞台上,自由泳不仅是速度的代名词,更是人体力学与流体动力学的完美融合。当运动员以每秒2.5米的推进速度划破水面时,看似流畅的动作背后,隐藏着精密的身体控制与能量分配系统。现代游泳科学研究表明,顶尖选手与普通爱好者之间的速度差异,70%源于技术细节的掌握程度,而非单纯依靠体能优势。

一、动态平衡中的身体流线型塑造

水面漂浮实验数据显示,优秀选手在滑行阶段能减少38%的形体阻力。这源自对头部位置的精确控制——下颌微收使颈椎与脊柱形成直线,双眼以45度角注视池底。肩部旋转需遵循“钟摆定律”,以躯干为轴心完成55-65度的自然转动,确保划水动作不会破坏身体纵轴稳定性。

髋关节的波浪传导是常被忽视的核心技术。美国游泳协会的力学分析显示,合理利用髋部发力可将推进效率提升22%。训练时可进行单侧划手练习,强制身体在不对称动作中保持平衡,配合8-12秒的滑行间隙检测身体偏移度。

二、呼吸系统的节奏化整合

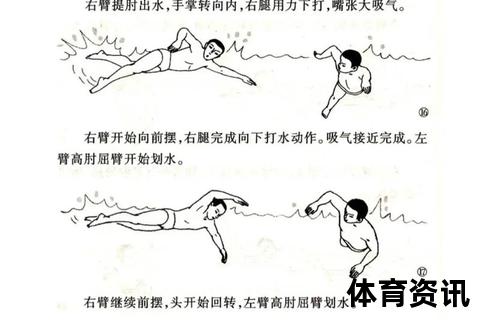

德国科隆体育学院的研究证实,错误的呼吸时机会使划水效率降低17%。理想的换气窗口出现在划水臂通过垂直面的瞬间,此时头部转动应与躯干旋转同步完成。采用“半镜面呼吸法”——单侧眼角接触水面,既能保证氧气摄入,又可维持流体动力外形。

周期化呼吸训练需突破舒适区,进行3-5-7划次交替练习。当血乳酸浓度达到4mmol/L阈值时,强制进行双侧呼吸模式切换,这种应激训练可使呼吸肌群耐受性提升40%。水下呼吸管的使用可帮助运动员专注体会躯干转动与呼吸的协同机制。

三、三维划水轨迹的力学优化

通过流体力学模拟发现,高肘抱水阶段产生推进力的62%。前交叉技术中,入水手指应以15度角刺入水面,形成直径30cm的涡流捕获区。当划水臂行进至胸骨中线时,肘关节需保持100-120度夹角,此时前臂形成的压力面最大可产生90N推进力。

推水阶段的力学效率取决于手掌倾斜角度。生物力学传感器数据显示,掌心保持40度后倾角时,水流加速效应最为显著。可进行橡皮绳固定训练,在陆上模拟高肘抱水动作,配合视频反馈系统实时修正关节角度。

四、打腿技术的能量经济学

佛罗里达州立大学的能耗研究表明,6次打腿技术虽能提升12%推进力,但会使摄氧量增加25%。建议采用2+4混合节奏模式:在抓水阶段实施2次重打腿,滑行期转为4次轻打腿,这种调节可使能量利用率提升18%。

踝关节柔韧性直接决定打腿效率。通过坐姿绷脚测试,合格者足背屈角度应达到70度以上。使用弹力带进行抗阻打腿训练时,保持大腿振幅不超过25cm,避免产生过大的形状阻力。水下摄像机拍摄显示,优秀选手的脚掌对水面积可达普通选手的1.7倍。

五、动作周期的时空重组技术

利用分段计时器分析显示,顶尖选手的动作周期误差控制在0.15秒以内。进行25米分段训练时,要求每个划次周期时间波动不超过5%,这种精确性训练可使比赛节奏稳定性提升34%。触壁转身阶段的时空压缩训练至关重要,通过激光感应装置可精确测量0.3秒内的蹬壁角度与力度分布。

能量分配模型显示,100米自由泳各分段的最佳能耗比例为:出发15%、加速段25%、途中游45%、冲刺15%。采用负分段训练法时,要求后50米成绩比前50米快1.2-1.8秒,这种强度调控能有效提升乳酸代谢能力。

在游泳训练数字化时代,智能手环已能实时监测划频、划距和SWOLF综合指数。建议每周进行3次技术专注训练,配合2次能量系统训练,持续8周可使百米成绩提升1.5-2.3秒。当运动员能够在水流中精确感知每个动作的力学反馈时,便真正掌握了自由泳的速度密码。