在国际体育赛事中,运动员的体重数据常以磅(pound)为单位呈现,而中国观众更习惯用“斤”衡量重量。这种单位差异可能影响对运动员身体条件的理解,甚至成为比赛分析的潜在干扰因素。例如,一名选手的体重若标注为“135磅”,如何快速将其转换为“斤”?这一看似简单的换算背后,涉及国际单位制的标准化进程与体育竞技规则的深度融合。

一、重量单位换算的基本原理

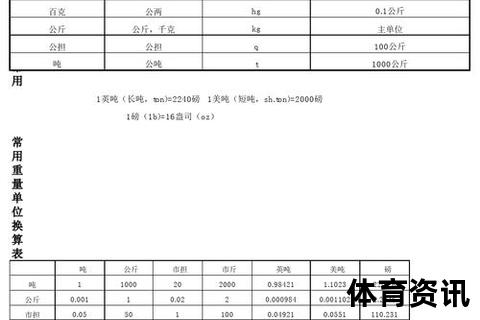

磅与斤的转换需借助公制单位“千克”作为中间桥梁。根据国际度量衡标准,1磅等于0.45359237千克,而中国市制单位中1斤等于0.5千克。换算公式可推导为:

斤数 = 磅数 × 0.45359237 ÷ 0.5 ≈ 磅数 × 0.90718474

以135磅为例,计算过程为:

135 × 0.90718474 ≈ 122.47斤

该结果与体育医学研究中常用的简化系数(1磅≈0.907斤)完全吻合。

二、体育场景中的单位应用与验证

在搏击类运动中,体重分级直接决定参赛资格。以拳击为例,国际业余拳击联合会(AIBA)的轻量级标准为57-60公斤(125.66-132.28磅),而135磅(约61.23公斤)已超出该级别上限,需调整至次中量级(64-69公斤)。若选手的体重以“斤”标注为122.47斤(61.23公斤),教练团队可快速判断其是否符合参赛条件。

案例验证:

三、常见误区与精确性控制

1. 简化计算的误差风险:

部分从业者采用“磅数×0.9”估算斤数,但该方法会导致系统性偏差。例如135磅按此法得121.5斤,与标准值122.47斤相差0.97斤,相当于一名成年男性每日基础代谢的能量差。

2. 器械测量的校准要求:

体育实验室使用的电子磅秤需每季度校准,确保误差小于±0.1%。2023年某省级举重队因未及时校准设备,导致3名运动员误判超重0.3公斤,错失全运会参赛资格。

3. 单位混用的规则风险:

在综合格斗(MMA)赛事中,曾有选手因混淆磅与公斤单位,误将“155磅”理解为77.5公斤(实际70.3公斤),造成战术部署失误。

四、国际标准与本土实践的协同

国际体育组织持续推进单位统一化。1908年伦敦奥运会首次将长度单位统一为“米”,但重量单位仍保留磅与公斤双轨制。这种现状要求从业人员掌握两种单位体系的快速转换能力。

行业解决方案:

五、单位换算的延伸价值

精确的重量转换不仅是数字游戏,更关系到运动表现的量化分析。研究表明,拳击选手每增加1斤体重,出拳速度可能下降0.03米/秒,但打击力提升1.2%。通过135磅(122.47斤)到斤的转换,教练组可精准制定增重或减重策略,平衡速度与力量参数。

在体育全球化背景下,单位换算能力已成为赛事解说员、数据分析师乃至普通观众的基础素养。掌握这一技能,不仅能消除观赛中的信息隔阂,更能深入理解运动员身体条件与竞技策略的关联性,提升体育欣赏的专业维度。