跑步被誉为“门槛最低的运动”,但关于它的争议从未停止——有人推崇“隔天跑”的克制,有人沉迷“每天跑”的酣畅,还有人纠结于“跑多少才能不受伤”。在运动科学日益精进的今天,答案早已不再是简单的数字游戏,而是一场关于个体差异、目标管理与健康智慧的深度对话。

一、跑步频率的底层逻辑:科学依据与身体信号

1. 运动效益的“量效关系”

科学研究证实,跑步带来的健康收益与运动量呈正相关,但存在“天花板效应”。哈佛大学30年追踪研究发现:每周150-300分钟中等强度或75-150分钟高强度跑步,可将全因死亡率降低21-31%。这一数据与世界卫生组织的建议(每周150分钟中等强度或75分钟高强度有氧运动)高度吻合。超过此范围,虽然健康收益仍存在,但边际效益递减,损伤风险显著上升。

2. 身体的“修复窗口期”

跑步本质是对肌肉、关节和心血管系统的“可控损伤”,而修复需要时间。一项针对跑者的调查显示:高强度跑步后,肌肉修复需48-72小时,连续训练易引发疲劳性骨折或髂胫束综合征。即使是职业跑者,每周至少安排1天完全休息。

3. 个体差异的“动态平衡”

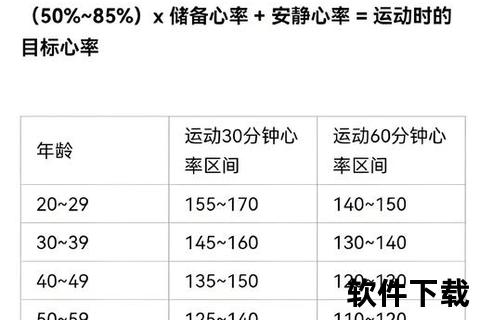

年龄、体重、运动基础等因素直接影响频率耐受度。例如:

二、不同目标的跑步频率指南

1. 健康维持型:每周3次的“保底法则”

2. 减脂塑形型:频率与持续时间的博弈

3. 竞技提升型:高频次与多样化的平衡

三、避开“频率陷阱”:损伤预防与恢复科学

1. 五大常见损伤的预警信号

| 损伤类型 | 典型症状 | 频率关联因素 |

||-|-|

| 膝关节疼痛 | 上下楼梯疼痛加剧 | 单次超量、步幅过大 |

| 足底筋膜炎 | 晨起足跟刺痛 | 高频硬地跑、扁平足 |

| 髂胫束综合征 | 大腿外侧灼热感 | 连续长距离跑 |

| 跟腱炎 | 足跟上方僵硬 | 突然增加跑量 |

| 应力性骨折 | 局部持续性钝痛 | 高频+钙摄入不足 |

2. 恢复技术的“四维工具箱”

四、个性化方案:从数据到直觉的智慧

1. 量化工具:用数据校准频率

2. 直觉判断:倾听身体的“语言”

3. 生命周期调整:年龄不是障碍

五、互动问答:你的跑步计划达标了吗?

1. 自测题:过去一个月,你是否出现过以下情况?

2个以上“是”:建议降低频率20%并咨询运动医学专家。

2. 留言区挑战:分享你的周跑量+跑步目标,获取定制建议!

跑步是身体与时间的共舞

没有一种频率适合所有人,但科学提供了“锚点”——150分钟/周的中等强度运动是健康的起点,而超越则需要更精细的自我洞察。无论是追求PB的狂热跑者,还是公园里的养生慢跑族,关键不在于“跑多少”,而在于“如何让跑步可持续地滋养生命”。下一次系鞋带时,不妨问自己:今天的跑步,是让身体更轻盈,还是更沉重?答案,或许就在脚步落地的节奏里。