短短两天涨粉超200万,又在一周内跌至4.4万,前体操运动员吴柳芳的社交账号经历了一场冰火两重天的命运转折。这场由网络骂战引发的封号事件,不仅暴露了退役运动员转型的困境,更掀起了关于体育精神、公众人物责任与网络监管边界的激烈讨论。

一、事件始末:从互怼到封号的关键节点

1. :奥运冠军下场“开撕”

2024年11月,吴柳芳因一条穿着巴黎奥运会运动员服装的舞蹈视频,遭到体操奥运冠军管晨辰公开批评:“不要给体操扣屎盆子。”吴柳芳则以“吃不着葡萄说葡萄酸”回击,双方在评论区展开激烈互怼,迅速引发全网关注。

2. 流量飙升与争议升级

粉丝暴涨:事件发酵后,吴柳芳账号两天内涨粉超200万,支持者认为她“有权选择生活方式”,反对者则批评其“损害体操形象”。

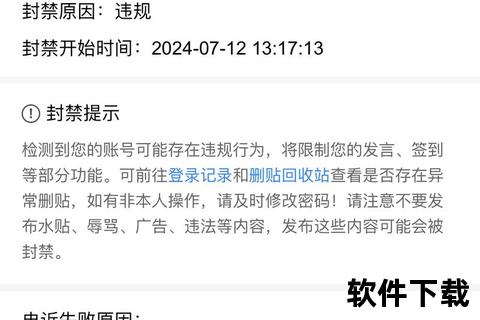

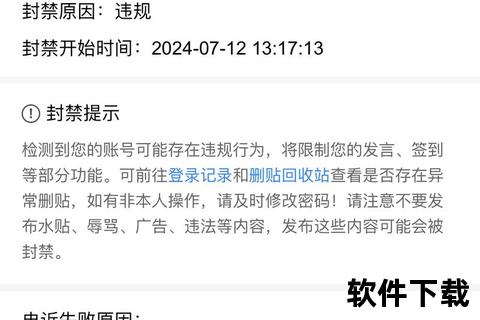

平台介入:11月24日,抖音以“违反社区规定”为由禁止其账号被关注;12月27日,账号遭封禁、盈利权限暂停,粉丝数骤降至4.4万。

3. 官方表态与行业震动

国家体育总局体操运动管理中心介入调查,称“研究如何处理退役运动员行为”;柳州体育局则将其归为“个人行为”。事件引发对退役运动员管理的广泛讨论。

二、封号原因:三重维度的深层冲突

1. 平台规则:擦边内容与流量管控

内容争议:吴柳芳的视频以性感热舞为主,被指利用体操身份进行“擦边”引流,触及平台对低俗内容的红线。

MCN机构连带责任:其所属机构“大海星辰”因旗下账号多次发布低俗内容,被抖音限制运营30天,显示平台对机构的连带追责趋势。

2. 社会争议:体育精神与公众形象

职业运动员的“道德枷锁”:管晨辰强调,吴柳芳的行为可能误导青少年对体操运动的认知,损害项目形象。

退役转型的舆论压力:支持者认为运动员退役后有权谋生,反对者则要求其延续“正能量”标签,凸显公众对体育明星的双重期待。

3. 官方立场:举国体制的延伸管理

国家体育总局的介入反映了对退役运动员影响力的隐性约束。尽管吴柳芳已脱离体制,但其“前国家队成员”身份仍被视作公共资源,需接受社会监督。

三、事件背后的行业痛点

1. 退役运动员的生存困境

职业断层:伤病退役的运动员往往面临技能单一、社会适应难等问题。吴柳芳从体育老师转行网红,折射出体制保障与市场需求的脱节。

流量依赖:MCN机构推动的“人设营销”加剧内容同质化,迫使运动员以争议性内容博取关注。

2. 网络监管的收紧与矛盾

平台治理:2024年以来,抖音、微博等平台封禁数万个违规账号,重点打击体育“饭圈化”、虚假标题党等行为(如东北雨姐、猫一杯等案例)。

政策联动:上海等多地开展体育领域网络整治,要求平台建立“常态化审核机制”,反映对网络舆论场的强管控趋势。

3. 公众情绪的撕裂

价值观冲突:一方强调“个人自由”,另一方呼吁“社会责任”,争论本质是市场经济与集体主义价值观的碰撞。

饭圈化陷阱:事件中拉踩、阴谋论等言论滋生,类似巴黎奥运会乒乓球女单决赛后的网络骂战,凸显体育领域饭圈思维的渗透。

四、行业启示:平衡个人选择与公共责任

1. 完善退役保障体系

建立职业培训、创业扶持等多元化路径,减少运动员对流量经济的依赖。

参考郑钦文(网球)等案例,探索“体育+教育+商业”的复合型转型模式。

2. 规范内容创作边界

平台需明确“擦边”标准,避免规则模糊导致选择性执法(如微信视频号要求体育直播需版权证明,杜绝、低俗内容)。

MCN机构应承担内容审核责任,避免利用运动员身份进行过度营销。

3. 重构体育精神叙事

借鉴滑板选手莉莉白(郑好好)的案例,鼓励运动员展现真实个性,同时传递积极价值观。

加强公众教育,区分“个人行为”与“行业形象”,避免道德绑架。

互动讨论:

> 你认为退役运动员是否应受“道德约束”?

> ➜ A. 是:公众人物需维护行业形象

> ➜ B. 否:个人职业自由高于集体标签

吴柳芳事件如同一面镜子,映照出体育行业在流量时代的转型阵痛。当金牌荣耀褪去,如何让运动员在市场中找到尊严与价值,仍需体制、平台与公众的协同探索。点击关注,获取更多体育产业深度解析。

引用来源:

网易新闻、搜狐新闻(吴柳芳事件始末)

搜狐新闻(账号封禁细节与MCN机构处罚)

央视网、腾讯新闻(网络整治与饭圈化分析)

纽约时报中文网(中国体育体制与运动员转型)

微信视频号准入标准(平台规则参考)

相关文章:

文章已关闭评论!