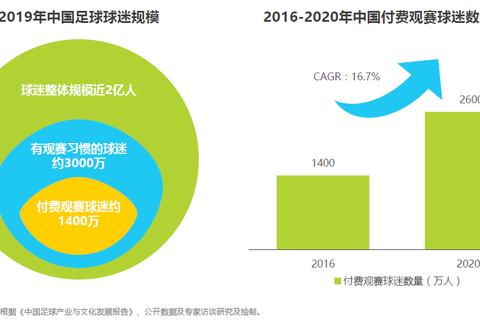

中国足球迷群体作为全球规模最大的体育消费市场之一,其庞大基数与独特的消费行为模式始终是体育产业研究的重要课题。从国际足联报告中“2600万足球人口”的宏观定义,到细分市场下“死忠球迷”的精准画像,这一群体的构成与潜力正随着社会经济发展和体育文化渗透而不断演变。尤其在中超联赛商业价值波动、国家队成绩起伏的背景下,理解这一群体的真实规模与消费逻辑,成为破解中国足球产业化困境的关键钥匙。

一、亿级群体的规模图谱:从泛化到精准的统计重构

根据Fastdate极数平台数据,中国广义球迷达2.89亿,其中具备深度观赛行为的“资深球迷”3620万,具有强烈消费意愿的“死忠球迷”870万。这一分层统计揭示了足球迷群体的金字塔结构:底层由世界杯等大赛临时观众构成,中部是持续关注职业联赛的稳定群体,顶端则是愿意为俱乐部衍生品、现场观赛付费的核心用户。值得注意的是,中超球迷中83%年收入超过10万元,75%拥有本科学历的群体特征,凸显了该群体的高消费潜力与社会影响力。

地域分布上,近八成球迷集中在城市地区,尤其北上广深等一线城市占据观赛流量与消费支出的40%以上。这种城市化特征与足球基础设施布局密切相关——截至2023年,全国体育场地达459.3万个,但专业足球场仅占0.3%,且主要分布于经济发达地区。这也解释了县域及农村市场渗透率不足的结构性矛盾,例如县级青训中心覆盖率仅62%,直接影响基层球迷文化培育。

二、消费行为解码:从赛事经济到衍生市场的裂变

在消费场景层面,球迷年均体育支出呈现显著分化。鞋服装备消费占据最大比重(年人均2000元),其中耐克、阿迪达斯占据65%市场份额,但本土品牌李宁通过俱乐部联名策略实现12%的年增长率。数码产品消费呈现高端化趋势,苹果设备在球迷群体中的渗透率达38%,远超普通消费者21%的平均水平。这一现象与赛事直播场景升级密切相关:4K超高清、多机位转播技术推动75%的资深球迷选择大屏终端观赛。

赛事经济中,付费观赛模式仍处培育期。尽管咪咕体育以5年7.5亿重获中超版权,但付费用户转化率不足15%,远低于英超在中国的35%。核心瓶颈在于消费习惯差异:女性仅占球迷群体的22%,而女性恰是娱乐消费的主力军(占视频平台付费用户61%)。这一矛盾折射出足球文化传播的性别失衡,例如女足赛事关注度仅为男足的1/8,导致家庭消费场景开发滞后。

三、产业链联动效应:从单一营收到生态闭环的进化

赞助商结构的变化印证了消费市场的转型。传统啤酒、汽车品牌仍占据主导(如百威、一汽大众贡献中超35%赞助收入),但新兴品类正在崛起:2024年电竞设备赞助增长47%,保健品品牌入场增幅达82%。这种转变与球迷健康意识提升直接相关——京东数据显示,健身器械消费中31%与足球训练场景关联,智能跳绳、心率监测护具等产品年销量增长超200%。

青训消费成为新的增长极。体育总局“到2025年重点城市青少年足球人口占比50%”的目标,催生了培训市场的爆发:少儿足球俱乐部数量从2020年的3200家激增至2024年的1.2万家,但教练员资质合格率仅58%。这种野蛮生长暴露了产业链配套缺失,却也创造了装备、保险、数据服务的细分赛道,例如青少年定位智能手环市场规模三年增长9倍。

四、矛盾与突破:产业化进程中的结构性挑战

注册球员数量与球迷规模的比例失衡,凸显了竞技水平对消费信心的制约。中国53.9万注册球员中仅1586人为职业球员,相当于每34万球迷支撑1名职业运动员,而日本该比例为1:5.6万。这种断层导致商业价值传导受阻,典型表现为中超俱乐部衍生品收入仅占营收的8%,远低于J联赛的27%。

数据治理滞后则制约精准营销。虽然足协上线智慧集成平台,但历史数据缺失、非中文版本不足等问题,导致品牌难以构建用户画像。对比日本足协官网公布的400项青训指标,中国仅有17项基础数据公开,这使得消费需求预测误差率高达38%。

五、未来趋势:技术赋能与场景重构的双重革命

虚拟现实技术正在重塑观赛体验。中超已试点“元宇宙包厢”服务,通过VR设备实现多视角观赛、实时战术数据叠加,使单场付费率提升至21%。社交电商的融合则开辟新路径:懂球帝平台通过“赛事+带货”模式,使足球主题白酒销量提升470%,客单价突破800元。

社区化运营成为破局关键。卡尔美通过深耕中甲联赛11年,构建“装备销售—青训合作—赛事服务”的闭环,使二三线城市门店复购率达45%。这种“毛细血管”式渗透,或将破解大城市中心化的发展困局,例如成都蓉城俱乐部通过社区足球嘉年华活动,实现本地会员数年增长300%。

当2.89亿球迷的消费力与53.9万注册球员的成长轨迹形成共振,中国足球产业的真正价值将不再局限于绿茵场的胜负。从数据治理到场景创新,从性别平权到基层深耕,每一个结构性矛盾的破解,都在为这个亿级市场注入新的动能。或许正如卡尔美十年坚守次级联赛所验证的真理:在足球的世界里,长期主义者的回报,终将超越周期波动与短期焦虑。