当篮球与地域荣誉相遇,竞技的意义便超越了胜负本身。作为中国体育金字塔尖的综合性赛事,全运会篮球项目承载着各省市体育实力的综合较量,其独特的赛制设计与竞技生态,使之成为观察中国篮球发展脉络的重要窗口。

一、历史沿革:从专业体制到多元融合

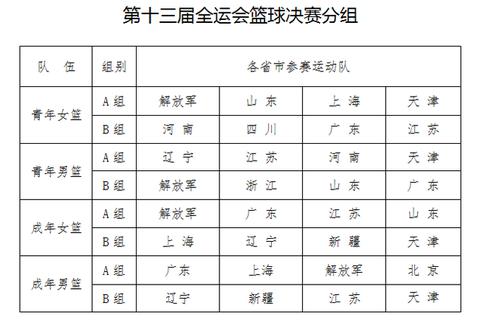

创办于1959年的全运会篮球赛事,最初是计划经济时代“举国体制”的集中呈现。在1993年允许行业体协参赛前,各省专业队构成赛事主体,八一男篮曾创下七连冠纪录(1983-1997)。2017年天津全运会引入“允许跨单位组队”政策,2021年陕西全运会设立U22组别并实施“四节四人次”CBA球员限制,这些改革使赛事逐步从封闭体系转向开放竞争。数据显示,近三届赛事参赛队伍中,青训球员占比稳定在65%以上,印证着其人才孵化功能。

二、竞技定位:职业与青训的平衡支点

不同于CBA联赛的商业化运作,全运会篮球更强调区域性人才储备的较量。参赛主体由各省体育局直属梯队(如广东宏远青年队、浙江稠州青年队)与教育系统精英(如清华附中、东莞光明中学)共同构成。根据中国篮协2023年统计,现役CBA球员中82%具有全运会参赛经历,其中王哲林(福建)、胡明轩(广东)等人正是通过全运会舞台完成职业跳板。这种“准职业”定位使赛事成为衔接青年联赛与职业联赛的关键枢纽。

赛事采用独特的年龄分层机制:成年组允许3名超龄球员搭配U22梯队,青年组则严格限定为U19适龄球员。2021年陕西全运会男篮决赛阶段,12支参赛队共计144名球员中,CBA注册球员占比38%,CUBA球员占比21%,形成职业与校园体系的有机融合。这种结构既检验各省青训质量,又为大学生球员提供晋升通道,如来自北京大学的祝铭震正是通过全运会获得职业球队关注。

三、特色解析:地域对抗的立体呈现

赛制设计的双重逻辑

“省内组队”原则催生独特的球员流动生态。以2021年广东队为例,除本土培养的徐杰、杜润旺外,还引入湖北籍球员汤杰、黑龙江籍球员白昊天,这种“人才共享”机制强化了竞技水平,但也引发关于地域纯粹性的讨论。青年组赛事则严格限定本省户籍球员,如山东队12名U19球员均来自省内体校系统,确保青训成果的真实性。

技战术风格的区域分野

地理文化差异塑造了鲜明的战术体系:北方球队多延续传统高举高打,辽宁队近五届赛事场均篮板40.2个位列榜首;南方球队偏好快速攻防,广东队近三届场均快攻得分18.5分领跑各队。这种风格差异在2021年粤辽决赛达到顶峰,广东队凭借全场紧逼战术完成14分逆转,终结辽宁队的卫冕之路。

数据驱动的备战体系

各省体育局建立专项数据库追踪球员发展,浙江省队自2018年起引入运动科学团队,通过生物力学分析优化青年球员投篮姿势。科技手段的渗透使训练效率提升27%,该省青年队连续两届闯入四强。这种科研竞赛正重塑传统训练模式,推动全运会向精细化方向发展。

四、文化价值:超越竞技的地缘认同

在东北地区,篮球与地域自豪感深度绑定。辽宁男篮四次夺冠(2013、2017、2021成年组,2021青年组)催生出独特的球迷文化,沈阳街头随处可见“辽篮精神”主题壁画。珠三角地区则形成“职业-校园”双轨制,东莞篮球学校每年向省队输送15名以上后备人才,其“体教融合”模式被国家体育总局列为示范案例。

赛事带动基层设施建设,陕西省在筹办2021年全运会期间新建改建篮球场馆27座,其中延安市延川县的村级灯光球场使用率达90%。这种基建红利持续惠及大众体育,据国家统计局数据,全运会举办地次年篮球人口平均增长12.7%。

五、发展挑战:传统赛事的现代化转型

职业化浪潮带来双重冲击:CBA联赛赛程与全运会备战周期重叠,导致部分俱乐部限制主力球员参赛。薪资差异也影响球员积极性,全运会冠军球队成员人均奖励约30万元,不及CBA顶薪球员单赛季收入的5%。这些矛盾倒逼制度改革,2025年大湾区全运会拟试行“职业球员单独组队”方案,探索赛事升级路径。

数字化转型提供新机遇,5G技术已应用于远程选材系统,广东青训团队通过VR设备分析对手战术。新媒体传播策略也在革新,2021年全运会篮球项目短视频播放量达48亿次,00后观众占比首次突破40%,年轻化传播正在重塑赛事形象。

贯穿六十余载的全运会篮球赛事,始终扮演着中国篮球生态的调节阀角色。从早期专业体制的试验田,到如今职业与青训的衔接带,其价值不仅在于奖牌争夺,更在于构建起多层次人才流动网络。在篮球改革深化的当下,这项传统赛事正在寻找新的平衡点——既保持地域荣誉竞技的纯粹性,又要融入职业化与市场化的大潮,这种双重使命将持续塑造中国篮球的未来图景。