当古老的皮革球滚过千年时光,与绿茵场上的欢呼声相遇,历史的回响便在现代足球的脉搏中清晰可闻。 这项始于中国战国的运动,如何在军事训练与民间娱乐的交织中演变为世界第一运动?从实心毛球到充气革囊,从鞠城对抗到风流眼门,蹴鞠的每一次革新都折射着中华文明的智慧。

一、烽火淬炼:军事训练催生的竞技雏形

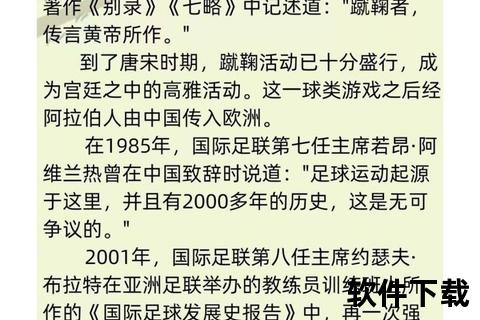

战国时期的齐国都城临淄,富庶的市井中已出现“斗鸡走犬,六博蹋鞠”的盛况。此时的蹴鞠以动物毛发填充皮囊制成实心球,街头巷尾的平民争相踢踏,成为全民参与的休闲活动。但真正推动其规则化发展的,却是冷兵器时代的军事需求。

军事体系中的蹴鞠进化

二、盛世革新:技术突破与文化融合

唐代的社会繁荣催生了蹴鞠的第二次飞跃。八片皮革缝制的球壳包裹动物膀胱充气胆,使球体重量减轻60%,弹性提升3倍。这项早于欧洲400年的充气技术,彻底改变了运动形态:

技术革命引发的连锁反应

| 变革领域 | 汉代实心球时期 | 唐代充气球时期 |

|-|-|-|

| 踢法 | 地面滚踢为主 | 高传远射增多 |

| 参与群体 | 男性士兵主导 | 女子“白打”风靡 |

| 竞技形式 | 直接身体对抗 | 单/双球门精准射门 |

文学作品中“球终日不坠”的记载,印证了此时蹴鞠已发展出肩、膝、头等多部位控球技巧。李白笔下“蹴鞠瑶台边”的盛景,更折射出这项运动从军营向宫廷宴乐的渗透。

三、市井繁荣:职业化进程与社会生态

宋代商品经济勃兴,蹴鞠突破阶层壁垒,形成完整的产业生态:

全民运动的三大支柱

1. 专业组织:齐云社制定《十紧要》《十禁戒》等社规,建立从技术评级到赛事筹办的完整体系,堪称世界上最早的足球协会。

2. 商业运作:临安城出现专职“蹴鞠艺人”,《武林旧事》记载皇家宴会中单场蹴鞠表演赏银可达百两。

3. 文化输出:12片皮革内缝法制球工艺传入波斯,经阿拉伯商人西传,成为中世纪欧洲足球的工艺蓝本。

这个时期的服饰演变更具象征意义:贵族球员的窄袖团领袍采用右衽掖扎设计,兼顾运动灵活性与礼仪规范;女子高髻盘发配直领对襟衫,将体育精神注入服饰美学。

四、丝路传续:全球化进程中的蜕变与新生

2004年国际足联正式认定蹴鞠为足球起源,但这项古老运动向现代足球的嬗变,实为东西文明碰撞的缩影:

双轨并行的演变图谱

2022年卡塔尔世界杯上的“白打蹴鞠”展演,既是对源头的致敬,也揭示着传统体育现代转型的困境:如何在保持文化特质的同时适应竞技化需求。

五、古今对话:蹴鞠智慧的当代启示

从山东淄博非遗传承人的皮革缝制技艺,到英超青训营引入的宋代“解数”训练法,蹴鞠的现代价值正在被重新发现:

传统智慧的现代转化

互动思考

> 若宋代的齐云社穿越至今,会如何设计元宇宙足球联赛?汉代士兵若目睹VAR技术,又将如何重新理解“端心平意,莫怨其非”的裁判哲学?

当我们在绿茵场上追逐黑白相间的皮球时,踏过的每一寸草皮都积淀着战国武士的汗水、唐代诗人的喝彩、宋代匠人的巧思。 这场跨越2300年的运动史诗提醒着我们:文明的火种,总在碰撞与融合中迸发新的光芒。