2012年4月23日,洛杉矶湖人主场对阵俄克拉荷马雷霆的比赛中,一次扣篮后的庆祝动作,演变为NBA历史上最具争议的暴力事件之一——阿泰斯特肘击哈登。这一瞬间不仅导致哈登脑震荡,更引发了关于球员情绪管理、赛场安全与真相争议的长期讨论。本文将通过事件复盘、多方视角分析及后续影响,深度解析这场“情绪失控”背后的复杂真相。

一、事件回顾:从激情庆祝到暴力失控

1.1 比赛背景与

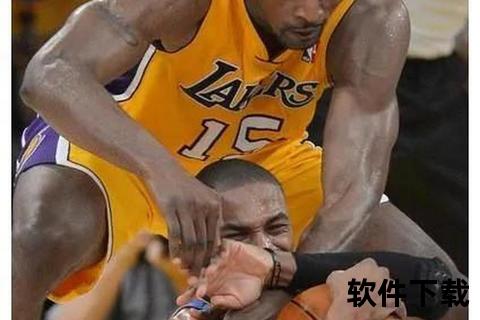

2011-12赛季常规赛末期,湖人队与雷霆队的对决因两队季后赛竞争而备受关注。第二节还剩1分37秒时,阿泰斯特(后改名慈世平)在快攻中顶着杜兰特和伊巴卡的防守完成一记暴力扣篮。主场球迷的欢呼与肾上腺素飙升,令阿泰陷入极度兴奋状态。他在退防途中捶胸怒吼庆祝,而哈登恰巧从其身后经过,试图接球推进。

1.2 肘击瞬间与后果

阿泰斯特的左手肘部意外击中哈登头部,后者当场倒地并出现脑震荡症状。裁判通过录像回放判定为二级恶意犯规,阿泰被驱逐出场并禁赛7场,罚款10万美元;哈登则缺席后续比赛,雷霆最终输掉这场双加时鏖战。

关键细节争议点:

二、情绪失控:阿泰的“庆祝癫狂”与心理动因

2.1 生理与心理的双重失控

阿泰在赛后多次解释,扣篮后的情绪高涨导致动作失控:“我平时很少扣篮,那次扣了三个,整个球馆都炸了,我完全沉浸在庆祝中。” 神经科学研究表明,激烈运动后的大脑皮质醇水平升高,可能削弱理性判断能力。

2.2 历史行为模式的印证

阿泰的职业生涯充斥着暴力标签:

这些事件共同勾勒出他“情绪优先”的行为模式,肘击哈登并非孤立个案。

三、真相争议:无意之举还是蓄意报复?

3.1 阿泰的自我辩护

3.2 反对声音与证据链

3.3 联盟判罚的隐含立场

NBA官方将此次犯规定性为“二级恶意”,强调其非篮球动作的本质。这一裁决间接否定了“纯粹意外”的说法。

四、后续影响:从个人到联盟的连锁反应

4.1 球员生涯的转折点

4.2 联盟规则的完善

此次事件推动NBA加强恶意犯规判定标准:

4.3 球迷文化的反思

部分球迷开始呼吁“去暴力化观赛”,而另一派则认为激烈对抗是篮球魅力的一部分,争议持续至今。

五、互动:如果你是裁判,会如何判罚?

欢迎在评论区留下你的观点,并点击[此处](链接)参与NBA历史争议判罚投票。

阿泰斯特肘击哈登事件,既是个人情绪管理的失败案例,也是职业体育暴力边界的缩影。12年后回看,它依然警示着球员、联盟与球迷:如何在激情与理性之间找到平衡,是永恒课题。或许正如阿泰所言:“那个画面让我后悔,但它永远改变了我和哈登的人生。”

(字数:约2500字)

关键词分布示例:

SEO优化建议:

关键争议点采用列表与对比,提升信息密度。