在人类文明的进程中,建筑不仅是遮风避雨的场所,更是凝结智慧与战略的载体。那些深藏于高墙古塔、地宫甬道中的隐秘结构,往往承载着超越时空的功能与故事,成为解码古代社会的一把钥匙。

一、历史背景:防御与生存的需求驱动

古代隐秘通道的诞生,与战争防御、权力博弈密不可分。以中国城墙为例,瓮城的设计通过内外双重围合形成“口袋阵”,迫使敌军陷入四面受敌的困境。而长城上的“突门”更是将隐蔽性与战术突袭结合——面向敌方的一侧以砖石伪装,内侧则预留空心结构,士兵可瞬间破壁而出实施奇袭。这种设计源于春秋战国时期《墨子》记载的防御工事理念,并在明代因火器发展进一步演变。

在西方,埃及吉萨大金字塔内发现的9米长隐秘通道,虽具体功能尚未明确,但考古学家推测其可能用于分散建筑荷载,或通向未发现的密室。这类通道的精密构造,反映出古埃及人对力学与宗教仪式的双重考量。

二、构造技术:因地制宜的工程智慧

隐秘通道的设计极具地域与功能针对性:

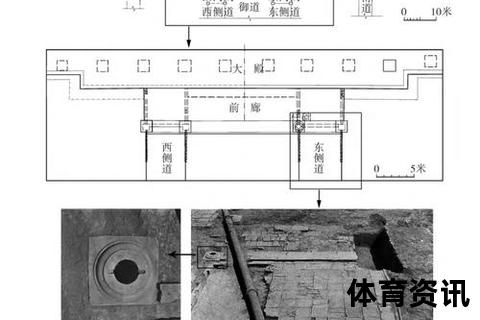

1. 材料选择:中国长城的暗门采用夯土与芦苇分层铺设,利用黄土中的碳酸钙遇水固化特性增强结构稳定性;未央宫地下的逃生暗道则以青砖砌筑,每3米设烛台照明,交叉口配置暗门以实现路径切换。

2. 空间布局:长城暗门多位于关隘侧翼或山体隐蔽处,与地形高度融合;而汉代宫殿暗道则呈网格状分布,出口连通多个战略要地,如西安未央宫遗址发现的通道可直达宫外水源与粮仓。

3. 伪装工艺:突门外墙采用与周边墙体一致的砖石纹理,内部支撑结构则用木质框架便于快速破坏;欧洲中世纪城堡的密道常隐藏在壁炉、书柜等日常设施之后,利用视觉错觉掩盖入口。

三、功能演化:从军事到文化的多维角色

1. 军事攻防:瓮城与突门的组合构成中国古代城防体系的核心,如南京正阳门设内外双重瓮城,侧面开门的构造延长敌军进攻路径。欧洲城堡的“逃生死巷”(Murder Hole)则在通道顶部开设孔洞,用于倾倒热油或射箭。

2. 紧急逃生:未央宫暗道作为刘邦的“最后防线”,直通长安城外,通道宽度可容双马并行;日本江户城的“御殿密道”甚至配备通风口与储粮室,支撑长期避难。

3. 经济与文化:明代长城部分暗门成为游牧民族与中原的贸易通道,宽达2米的门洞允许商队双向通行;印度维贾耶纳加尔帝国的神庙密道则用于运送祭祀贡品,避免仪式被打扰。

四、著名案例:技术与人文的交织

五、现代启示:科技解密与遗产保护

当代三维扫描与无人机测绘技术,正揭开更多隐秘通道的谜团。天津大学团队通过厘米级航拍重建长城全线模型,分析出130余处暗门的构造规律;扫描金字塔项目利用宇宙射线探测,发现大金字塔内部未知空间率达30%。这些发现不仅推动建筑史研究,更为遗产修复提供数据支撑——例如突门的复原需采用轻质仿古材料,兼顾结构强度与历史原真性。

隐秘通道如同刻在建筑中的密码,其演变史折射出人类对安全、权力与信仰的永恒追求。从冷兵器时代的战术革新,到现代科技的文化破译,这些隐藏在砖石之间的“沉默见证者”,持续诉说着文明存续的坚韧与智慧。(字数:1540)