在竞技体育的日常训练与赛事准备中,数据精准性是科学化管理的基石。无论是运动员的体重监测、营养摄入计算,还是训练器材的负荷设定,单位换算的准确性直接影响着训练效果与竞技表现。公斤(kg)作为国际通用的质量单位,与中国传统市制单位“斤”的转换常成为实际操作中的高频需求。例如,当一名职业足球运动员的体重数据需从国际赛事报告中的116公斤转换为国内常用的“斤”时,正确理解两者的换算逻辑至关重要。

一、单位体系的历史背景与体育应用

国际单位制(SI)中的“千克”自1889年由国际度量衡大会定义为国际千克原器的质量,并在2019年通过普朗克常数重新定义,成为现代科学计量的核心标准。而在中国传统文化中,“斤”作为市制单位,起源于商周时期的“司马斤”,其十六两为一斤的体系沿用至20世纪50年代,后为简化计算调整为十进制,即1斤=10两=500克。这种双轨制在体育行业中并存:国际赛事数据以公斤为单位,而国内训练计划、营养配比常以斤为参考。例如,举重运动员的日常饮食热量常以“斤”衡量食材,而国际比赛中的杠铃重量则以公斤标注。

二、公斤与斤的换算原理及验证

1. 基础公式推导

根据国际标准,1公斤=1000克,而1斤=500克,因此:

1公斤 = 2斤

由此可得:

116公斤 = 116×2 = 232斤

这一结果在多个权威来源中一致验证,包括百度知道的专业解答、单位换算工具网站,以及维基百科对中国传统单位的考据。

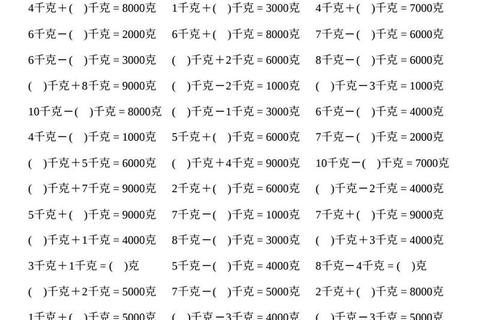

2. 体育场景中的复合换算

在体能训练中,常需处理复合单位。例如:

三、体育行业中的单位换算陷阱与应对

1. 器械规格的误差风险

部分进口训练设备仅标注磅(lb)或公斤,若误将“116斤”直接输入为116公斤(实际应为58公斤),可能导致负荷超载。2022年某中超球队曾因杠铃片单位混淆,导致运动员腰部损伤。

2. 数据记录的规范性

国际足联(FIFA)要求球员体测报告统一使用公斤,但国内青训档案中仍存在“斤”“公斤”混用现象。建议采用双轨标注,如“74kg(148斤)”,避免信息误解。

四、单位换算的技术支持与工具

1. 智能设备的辅助应用

现代运动手环与体脂秤已实现单位自动转换。例如华为智能秤可同步显示“72.5kg/145斤”,并通过算法关联运动员的体脂率、肌肉量等指标。

2. 标准化管理流程

中国足协在2024年发布的《青少年运动员科学训练指南》中明确要求:

五、案例分析:足球运动员体重管理的单位实践

以一名体重116公斤的中后卫为例,其体重管理涉及多维度换算:

1. 营养计划:每日热量摄入按“40千卡/公斤”计算,需116×40=4640千卡,转换为食材重量约9.28斤(假设平均热量密度为500千卡/斤)。

2. 训练负荷:折返跑训练中,负重背心建议为体重的10%,即11.6公斤或23.2斤,需根据器材规格微调。

3. 医疗监测:水肿情况下,体脂秤显示“+2.3kg”需即时转换为“+4.6斤”,辅助队医判断补水策略。

在体育科学高度专业化的今天,单位换算已超越简单的算术范畴,成为连接数据标准化与实操落地的重要桥梁。从青少年训练营的体重记录到职业联赛的体测报告,严谨的换算逻辑与规范的执行流程,既是竞技公平的保障,也是运动员健康管理的技术防线。