在中国羽毛球史上,谌龙的名字与福建队的联系如同一根坚韧的丝线,贯穿了他职业生涯的起点、巅峰与传承。这位从湖北荆州走出的奥运冠军,何以在少年时期扎根福建,并最终成为福建羽毛球黄金时代的象征?答案不仅藏于个人与地域的偶然相遇,更在于福建独特的羽球基因与人才培育体系。

一、福建:中国羽球的沃土

福建作为中国羽毛球运动的发源地之一,自20世纪50年代便以归侨运动员为起点,构建起强大的专业队伍。1956年成立的福建省羽毛球队是中国第一支省级专业队,早期归侨运动员如王文教、陈福寿等人不仅带来了国际先进技术,更奠定了福建“世界冠军摇篮”的地位。截至2016年,福建队已培养23名世界冠军、两位奥运冠军,其青训体系以系统性著称,注重“从业余到专业”的转型路径。

谌龙2000年进入厦门体校时,恰逢福建羽毛球发展的黄金期。厦门作为福建羽球重镇,拥有成熟的训练设施和教练资源,尤其擅长通过实战选拔人才。例如,福建队历史上曾多次以“老带新”模式培养新秀,谌龙在厦门队的六年训练(2000-2006年)正是这一体系的缩影。这种环境不仅为他提供了专业化的技术打磨,更塑造了他“防守反击”的战术风格,成为日后对抗李宗伟等强敌的利器。

二、从湖北到福建:羽球少年的蜕变

谌龙与福建的结缘始于2000年的选拔。当时11岁的他因身高和爆发力被厦门体校选中,从湖北业余体校转入专业训练轨道。这一转折点背后,是福建对青少年苗子的敏锐洞察:厦门队教练林江利曾回忆,谌龙的体能条件与心理韧性在早期训练中便显露潜力。

在厦门,谌龙的训练强度与目标发生了根本变化。湖北时期的“半天上课、两小时训练”被全天候专业训练取代,重点强化步伐、多拍相持能力和心理稳定性。2005年,他在全国青年锦标赛丙组夺冠,标志着其从省队新秀向国青队核心的跨越。福建队的“以赛代练”传统也为他积累了丰富经验:2006年盐城全国锦标赛,谌龙随厦门队获团体亚军,首次体验高水平赛事压力,这为其后来在国家队的大赛抗压能力打下基础。

三、福建队的“基因”与谌龙的相互成就

福建羽毛球的“团体基因”深刻影响了谌龙的职业生涯。尽管其个人赛成绩辉煌(奥运1金1银1铜、世锦赛2冠),但福建队强调的团队责任感贯穿始终。例如,2014年汤姆斯杯半决赛失利后,谌龙主动承担一单责任,反思“压力转化”的不足,这种自我审视与福建队“集体荣誉高于个人”的文化密不可分。

福建的资源支持同样关键。尤尼克斯自2010年起与福建队达成长期合作,提供顶级装备保障,谌龙在2016年里约奥运夺冠时使用的球拍即来自该品牌。福建籍教练的战术传承也塑造了其技术特点:林丹的突击战术与谌龙的防守反击看似迥异,实则共享福建队“精准控球”的底层逻辑。

反观谌龙对福建的反哺,其退役后选择担任厦门市体校教练,并创办“李宁·谌龙杯”赛事,推动青少年羽球普及。2023年出任中国青年队教练时,他特别提到“希望为福建培养更多冠军”,延续了福建羽球的传承使命。

四、地域与个体的共生逻辑

谌龙与福建的联结,本质是个人天赋与地域体系的高度适配。福建羽球的三大优势——历史积淀、科学训练、资源网络——为其提供了成长所需的全部要素:

1. 历史积淀:从归侨运动员到林丹、谌龙,福建队的冠军谱系形成“榜样效应”,激励后辈突破极限;

2. 科学训练:厦门体校的“技术+心理”双轨培养,使其在2016年奥运决赛中面对李宗伟的强攻时仍能保持稳定性;

3. 资源网络:尤尼克斯的装备支持、国家队教练的定期交流,确保其技术迭代与国际接轨。

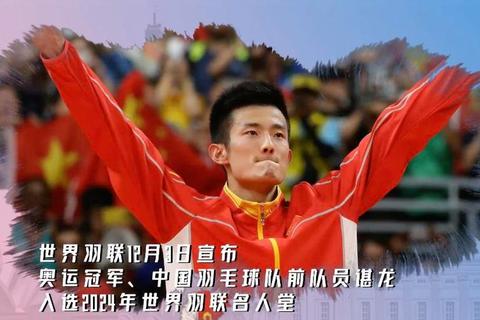

这种共生关系在谌龙的职业选择中尤为明显。2021年东京奥运后,他婉拒商业代言邀约,坚持参与福建基层羽球活动,直言“我的根在这里”。而福建也以最高规格回报其贡献:2024年谌龙入选世界羽联名人堂时,福建媒体将其定义为“黄金时代的中流砥柱”,强调其“从福建走向世界”的路径。

一种范式的启示

谌龙与福建队的故事,为中国体育的“地域培养模式”提供了经典案例。当个人奋斗与体系支持形成共振,便能释放最大能量。如今,福建仍在延续这一传统:2024年福州涌现的年轻教练吴松健、小黄等,均以谌龙为标杆,将福建羽球的“精准控制”哲学传递给新一代。这种生生不息的循环,或许正是谌龙与福建最深远的羁绊。