在国际体育赛事中,运动员的体重数据常以千克(kg)为单位呈现,但大众日常生活中更习惯以“斤”为计量标准。75千克等于150斤(1千克=2斤)的换算公式看似简单,却关联着体育训练、赛事分级、健康管理等多个领域的实际需求。这种单位差异不仅体现了全球体育文化的多样性,也反映了科学数据与日常认知之间的桥梁作用。以下将从换算逻辑、体育应用场景、健康管理意义三个维度展开分析。

一、公斤与斤的换算逻辑:科学标准与文化习惯的交织

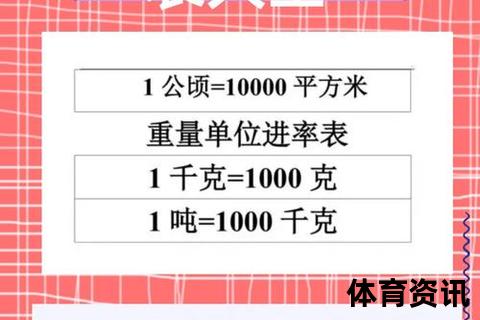

在体育领域,公斤作为国际通用单位,是衡量运动员体重的核心标准。例如,举重、拳击、柔道等按体重分级的项目,需以千克为单位进行精确分类。根据国际标准,1千克(kg)=2市斤(斤),因此75kg转换为150斤的公式(75×2=150)具有普适性。

但这一换算背后隐藏着更深层的文化差异。中国传统的“市斤”单位(500克)源于古代度量体系,至今仍广泛用于民间交易和健康监测。例如,健身爱好者可能更关注“斤”的变化,因为其数值翻倍特性(如减重1kg=减2斤)能直观反映阶段性成果。这种双重标准的存在,要求体育从业者、媒体和公众在信息传递中灵活转换,避免因单位混淆导致的误解。

二、体育场景中的单位转换:从训练到赛事的全链条应用

1. 运动员体重管理与赛事合规

在竞技体育中,运动员需通过精准的体重控制达到参赛级别要求。例如,举重选手若目标为75kg级,其体重必须严格控制在74.01kg至75.00kg之间,对应市斤为148.02斤至150斤。教练团队常采用“公斤-斤”双轨记录法,既满足国际赛事的数据规范,又便于运动员直观理解自身状态。

2. 体能训练与营养计划制定

体重数据直接影响训练强度设定和营养摄入方案。以75kg的运动员为例,其每日蛋白质需求约为1.2-2.0克/公斤体重(即90-150克),换算为市斤制则为0.6-1.0克/斤(150斤×0.6=90克)。这种转换帮助营养师快速匹配食谱,确保能量供给的科学性。

3. 体育器材与装备适配

部分运动项目的装备选择与体重直接相关。例如,自行车选手的坐垫高度、拳击手的护具尺寸均需参考体重数据。国际品牌产品多以公斤标注适配范围,而国内厂商可能同步标注市斤,降低消费者的选购门槛。

三、健康管理视角:体重数据的多维度解读

1. 体重指数(BMI)与健康风险评估

以75kg为例,若运动员身高为1.75米,其BMI为75/(1.75²)=24.49,处于正常范围(18.5-24.9)。但若普通人身高1.65米,相同体重对应的BMI为27.55,则属于超重范畴。这种差异凸显了单位转换外的个体化分析必要性。

2. 运动表现与体脂率关联

体重相同的运动员可能因体脂率差异呈现完全不同的竞技状态。例如,75kg的篮球运动员若体脂率从15%降至10%,其肌肉力量与敏捷性可能显著提升,而市斤制下的“150斤”无法直接反映这一变化。专业团队常结合公斤体重、体脂百分比、肌肉量等指标进行综合评估。

3. 大众健身中的心理激励

普通健身者更易受“斤”单位带来的成就感驱动。例如,减重1.5kg(3斤)在心理激励效果上优于“1.5kg”的表述。体育健康机构可通过双单位并行的数据展示,增强用户的参与感和目标达成的可视性。

四、文化差异与全球化背景下的单位协同

尽管公斤制在国际体育中占据主导地位,但区域性习惯仍需被尊重。例如,中国媒体在报道运动员体重时,常同步标注“75kg(150斤)”,兼顾专业性与公众认知。这种协同在跨国体育合作中尤为关键:

75kg到150斤的转换,不仅是简单的数学计算,更是体育科学、文化习惯与健康管理的交汇点。在全球化与本土化并行的今天,体育从业者需兼具“公斤思维”与“斤视角”,以数据为纽带,构建更包容、更高效的体育生态体系。无论是运动员的精准分级、大众的健康管理,还是跨文化的体育交流,这种双重标准的灵活应用都将持续推动行业的进步。