在中国体育产业高速发展的浪潮中,两家以地产起家的企业——恒大与万达,凭借截然不同的战略路径,成为观察中国体育商业化的经典样本。前者以足球为杠杆撬动品牌价值,后者借国际并购布局全产业链,两者的发展逻辑、危机应对与行业影响,映射出中国企业进军体育领域的不同抉择与时代烙印。

一、战略定位:足球单点突破与全产业链布局

恒大的体育战略始于2010年收购广州足球俱乐部,其核心逻辑是通过足球的公共属性实现品牌溢价。亚冠夺冠、引入国际球星、打造“恒大王朝”等事件,本质是将足球视为品牌营销的超级媒介。例如,2013年亚冠决赛中,恒大拒绝三星4000万元胸前广告赞助,转而推广自有产品“恒大冰泉”,单场赛事带动品牌曝光量超10亿次,实现“体育+快消”的跨界联动。这种“事件营销驱动”的模式,以短期巨额投入换取市场关注度,迅速构建起恒大的国民认知度。

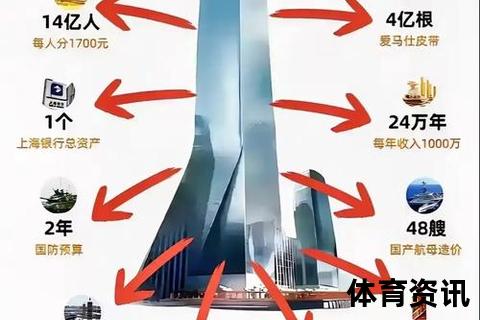

万达则选择了一条国际化、全产业链的道路。2015年前后,其斥资超20亿欧元收购瑞士盈方体育传媒(掌握世界杯转播权)、美国世界铁人公司(IRONMAN赛事IP持有者)及马德里竞技俱乐部20%股权,形成涵盖赛事运营、媒体版权、俱乐部管理的立体布局。这种“资本并购+资源整合”的战略,旨在通过控制体育产业上游核心资源,构建全球话语权。例如,盈方体育代理着冬奥会7大项目的国际转播权,使万达在冰雪运动领域占据先机。

二、运营模式:高杠杆扩张与轻资产转型

恒大的体育运营高度依赖地产主业的输血能力。其足球俱乐部年投入长期超7亿元,2013年球员薪资支出占中超联赛总薪资的26%,远超行业平均水平。这种高杠杆模式在初期通过品牌溢价反哺地产业务——2010-2015年恒大地产销售额从504亿飙升至2013亿,与足球俱乐部的崛起曲线高度吻合。但过度依赖单一业务的弊端在2021年债务危机中暴露,体育板块因缺乏独立盈利能力,成为首批被收缩的业务线。

万达则较早启动轻资产转型。2017年后,其将万达体育从重资产的地产关联业务中剥离,聚焦赛事IP运营与商业服务。通过“品牌输出+管理费分成”模式,万达商管不再持有物业产权,而是为投资者提供选址、设计、运营服务,收取30%的租金分成。这种模式虽降低了资金压力,但也导致盈利天花板受限——2020年万达体育净利润亏损2.74亿欧元,核心原因在于并购债务利息高达9.3亿欧元,暴露出国际化并购中的财务风险。

三、危机应对:债务重组与战略撤退

面对2021年爆发的流动性危机,恒大选择出售体育资产断臂求生。其足球俱乐部从“全华班”战略退守为依靠归化球员维持战绩,训练基地等固定资产被抵押融资,体育产业彻底沦为地产危机的“止血带”。与之形成对比的是冰泉等快消业务的快速剥离,反映出恒大体育战略的投机性本质——体育仅是品牌跳板,而非可持续经营的独立业态。

万达的危机应对更具前瞻性。2017年遭遇海外投资监管收紧后,其通过出售马德里地标建筑、铁人三项业务等回笼资金超200亿元,并将万达体育总部迁至珠海横琴,借粤港澳大湾区政策红利降低税负。这种“战略撤退+政策套利”的组合拳,虽削弱了国际版图,但保全了核心IP运营能力。截至2021年,盈方体育仍代理着全球25项顶级赛事的商业开发权,成为万达体育翻盘的关键。

四、行业启示:流量狂欢与长期主义的博弈

两家企业的体育路径折射出中国体育产业的深层矛盾。恒大的“足球营销神话”验证了体育流量对品牌赋能的短期爆发力,但其忽视青训投入(恒大足校年均投入不足俱乐部预算的5%)、缺乏用户运营的缺陷,导致流量难以沉淀为品牌忠诚度。反观万达,虽通过并购获得国际赛事话语权,却未能将资源有效导入国内——其青训体系至今未培养出顶级球员,暴露出国际化与本土化衔接的断层。

当前,体育产业正从“资本驱动”转向“内容驱动”。恒大模式警示着流量红利的脆弱性:当母公司输血中断,缺乏内容IP护城河的体育业务将迅速崩塌。万达模式则揭示了国际化并购的复杂性:如何平衡资本运作与产业深耕,仍是跨界巨头们的必修课。两者的经验表明,体育产业的真正价值不在于短期曝光量,而在于构建“IP创造-用户运营-商业转化”的闭环生态,这或是中国体育企业穿越周期的终极答案。