在军事体系的复杂架构中,正师级军官作为承上启下的关键层级,其职能定位与权力边界始终是外界关注的焦点。这个特殊层级的军官既需要统筹万人规模的部队建设,又要精准落实战略决策,其军衔符号背后的制度逻辑值得深入探究。

一、正师级军衔的体系坐标

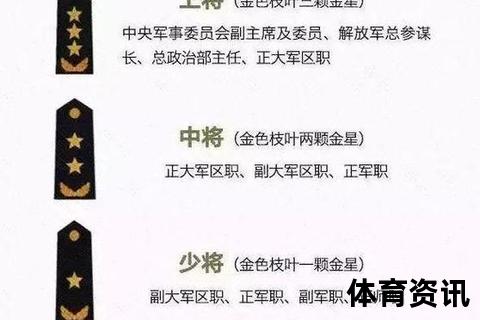

中国人民解放军现行军衔制度中,正师级对应大校军衔的基准层级。根据《中国人民解放军军官军衔条例》规定,担任师级建制单位主官的军官,其基准军衔设定为大校。这种对应关系形成于1988年军衔制改革,当时为强化指挥层级与军衔等级的对应性,将原"师职"细化为正、副两级。

在实战化训练体系中,某集团军装甲旅旅长(正师级)的日常职责包括:审批年度战备训练方案、督导合成营战术演练、统筹装备更新计划等。其办公室悬挂的部队部署图精确标注着各营级单位的驻防位置,侧面印证着该职级的战略视野。

二、职务权限的二元结构

正师级军官的权力运行呈现典型的双轨特征。某防空旅政委的履职记录显示,其年度工作需完成52项党委议定事项,同时要处理87项军事行政事务。这种军政双责的工作模式,要求军官既具备合成作战指挥能力,又要掌握思想政治工作方法。

在联合作战背景下,东部战区某海防师师长的指挥权限已突破传统陆域。其作战终端可实时接收海军舰艇编队动态,必要时可申请空中火力支援。这种跨军种协同权限,标志着正师级军官的战场控制范围正在发生质变。

三、选拔培养的复合标准

陆军某机械化师近五年晋升的7名正师级军官中,6人具有军兵种交叉任职经历,4人完成过国际军事交流任务。这些数据揭示出现代军官选拔对复合型人才的特殊偏好。某集团军干部处的考核档案显示,候选人的联合战役指挥分数占比已提升至评估体系的35%。

培养机制方面,国防大学"师职指挥班"的课程设置极具代表性:660学时中,智能作战系统操作占120学时,国际军事法研修占80学时,传统战术课程压缩至280学时。这种课程结构调整,反映了现代战争形态对指挥员能力结构的重塑要求。

四、特殊情境下的职能延伸

在2017年朱日和对抗演练中,蓝军某电子对抗旅旅长(正师级)临时获得战区级频谱管制权限,成功实施全域电磁遮断。这种超常规授权案例,体现了现行体制的弹性设计。同样值得关注的是,驻港部队某合成旅旅长在处理社会事务时,可依据《驻军法》直接对接特区相关部门。

某边防团团长的执勤记录显示,其外事权限包括:与邻国边防代表进行团长级会晤、处置50公里纵深内的边境事件。这种特殊地缘环境赋予的涉外处置权,构成了正师级军官权力图谱的重要拼图。

五、制度演进中的现实挑战

随着合成旅体制改革的推进,某中型合成旅的编制员额已达5600人,远超传统步兵师规模。这种编制膨胀带来的管理幅度问题,正在考验正师级军官的指挥效能。数字化指挥系统的监控数据显示,旅级主官每日需要处理的作战信息条目已突破3000条。

在反腐败专项巡视中,某省军区查处的物资采购案件暴露出现行监督机制的盲点:价值800万元的战备物资采购,仅需师长、政委联签即可生效。这种权力运行中的监管空隙,提示着制度完善的方向。

正师级军衔制度的生命力,在于其动态平衡的调节智慧。从朝鲜战场上的师级指挥官独当一面,到信息化战场上的合成旅长纵横捭阖,这个承重层级始终在保持制度刚性与增强适应弹性之间寻找最佳平衡点。未来随着军事变革的深化,其职能内涵必将持续演进,但作为军队战斗力生成的关键支点,其核心价值不会改变。