跑鞋挑选指南:从足型分析到功能匹配的科学决策

跑步,是人与地面的对话,而跑鞋则是这段对话的“翻译官”。选择一双合适的跑鞋,不仅能提升运动表现,更能有效预防伤病。面对琳琅满目的品牌、纷繁复杂的科技名词,许多跑者陷入选择困境。本文将从足型分析、功能匹配、试穿技巧三大维度,结合最新行业动态与科研数据,为不同需求的跑者提供精准选购策略。

一、足型分析:跑步的“地基”决定跑鞋的“结构”

1. 足型的科学判定

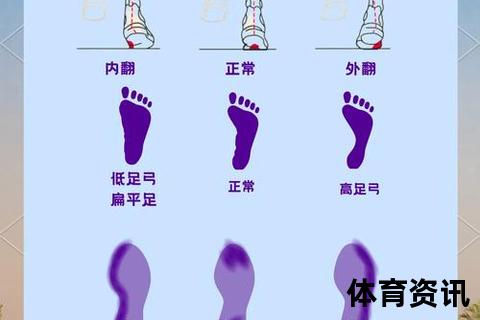

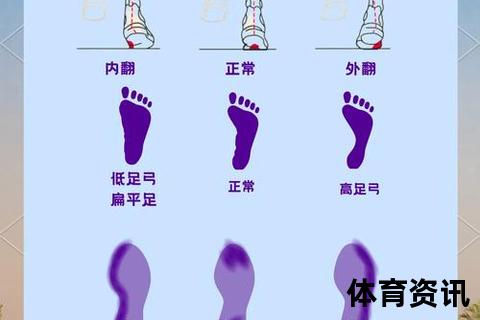

足型是跑鞋选择的起点。通过湿脚测试法(将脚底浸湿踩在纸上观察足弓形状),可快速判断足型:

正常足(中性足弓):脚印中部留白约50%,适配大多数缓震型跑鞋。

扁平足(低足弓):脚印几乎无留白,需选择稳定支撑型跑鞋(如ASICS Gel-Kayano系列),通过中底内侧加固减少过度内旋。

高足弓(高足弓):脚印留白超过70%,需优先考虑高缓震型跑鞋(如Hoka One One Clifton),分散足底压力。

进阶工具:NIKE等品牌推出的3D足型扫描服务(如Safesize测足机),可精准获取足长、足宽、压力分布数据,推荐适配鞋款。

2. 步态与跑姿的动态适配

足型需结合跑步内旋倾向综合判断:

内旋不足(外翻):鞋底外侧磨损明显,需加强缓震(如Nike Air Zoom Pegasus)。

过度内旋(内翻):鞋底内侧磨损严重,需选择支撑型跑鞋(如Brooks Adrenaline GTS)。

中立步态:适配全能型跑鞋(如New Balance Fresh Foam 1080v12)。

二、功能匹配:从场景到体重的精准适配

1. 跑步场景的差异化需求

公路跑:优先选择耐磨外底+高回弹中底(如Adidas Ultra Boost 23),应对硬质路面冲击。

越野跑:需强化防滑齿纹+抗撕裂鞋面(如Salomon S/Lab Ultra Glide),适应复杂地形。

竞速训练:轻量化设计(如Saucony Endorphin Elite 2,仅重220克)结合碳板推进技术,提升步频效率。

2. 体重与跑鞋等级的关联性

大体重跑者(≥80kg):选择顶级缓震型号(如ASICS Gel-Nimbus 27),其中底厚度需≥30mm,采用双层泡棉结构(如FF Blast Plus Eco)分散冲击力。

中小体重跑者:次顶级跑鞋(如Brooks Glycerin 22)即可满足需求,兼顾轻量与回弹。

3. 跑步距离与中底寿命

短距离(<10km):轻量竞速鞋(如Puma Fast-RB Nitro)可发挥优势,单次跑步后中底回弹衰减可忽略。

长距离(>20km):需选择耐久性中底材料(如Adidas Lightstrike Pro),确保后半程缓震性能稳定。

三、试穿与选购的实战技巧

1. 试穿黄金法则

时间选择:傍晚试穿(脚部膨胀后更接近跑步状态)。

空间预留:脚尖与鞋头间隔1指宽,防止黑趾甲;鞋带系紧后脚踝无滑动。

模拟测试:在店内试跑20米,观察足弓支撑是否贴合、前掌弯折是否顺畅。

2. 科技名词解码

缓震技术:Boost(Adidas)、GEL(ASICS)、Fresh Foam(New Balance)主打冲击吸收。

推进系统:碳板(如Nike Vaporfly)、PEBAX发泡材料(如On Cloudboom Max)提升能量反馈。

稳定性设计:GuideRails(Brooks)、Dynamic DuoMax(ASICS)矫正跑姿偏移。

3. 选购避坑指南

误区1:盲目追求“踩屎感”。过度柔软的鞋底可能导致足弓疲劳,需平衡缓震与支撑。

误区2:忽略鞋楦宽度。亚洲跑者可优先选择宽楦版本(如ASICS 2E/4E),避免挤压跖骨。

寿命管理:跑鞋最佳性能周期为500-800公里,超期使用会显著增加受伤风险。

四、2025年趋势与高性价比推荐

1. 国际品牌旗舰款

马拉松竞速:Adidas Adizero Adios Pro 4(Lightstrike Pro中底+碳纤维推进杆)。

日常训练:ASICS Gel-Nimbus 27(升级FF Blast Plus Eco中底,缓震提升20%)。

越野场景:Merrell Adapt Matryx(Vibram Megagrip外底+Float Pro+泡棉)。

2. 国产品牌突围之作

李宁飞电4.0:䨻丝鞋面+全掌碳板,性价比对标国际竞速鞋。

安踏C202 GT:虫洞科技中底,重量较上一代减轻15%。

跑鞋是跑者的第二双脚

选择跑鞋的本质,是寻找身体与运动之间的最佳平衡点。从足型分析到功能匹配,每一步决策都需科学支撑。2025年的跑鞋市场,正朝着智能化(如3D定制中底)、环保化(可回收材料)迈进。无论你是追求PB的精英跑者,还是初入跑圈的爱好者,记住:最贵的未必最适合,但最适合的一定能陪你跑得更远、更稳。

相关文章:

文章已关闭评论!