在人类探索宇宙的征途中,运载火箭如同体育赛场上的明星运动员,其性能与成本直接决定了“赛事”的成败。从国家队的长征系列到民营企业的快舟火箭,从美国的猎鹰九号到欧洲的阿利安五号,这场全球航天竞赛的背后,是技术、资金与战略的综合较量。

一、火箭单枚造价的核心因素

火箭的造价如同顶级球员的转会费,受多重变量影响。以SpaceX猎鹰9号为例,其全新制造成本约5000万美元,而一级火箭复用后边际成本骤降至1500万美元。这种价格差异源于可回收技术对生产成本的颠覆——复用火箭仅需25万美元翻新费用,即可实现80%的成本节约。相比之下,中国快舟系列火箭的单发成本约4000万元人民币(约600万美元),但运载能力仅为猎鹰9号的1/50。

材料成本仅占火箭总造价的2%,真正的技术溢价体现在系统工程。以液氧煤油发动机为例,其燃烧室需承受3300℃高温,涡轮泵转速达每分钟3.6万转,相当于F1引擎转速的7倍。这种精密制造使得梅林发动机单台成本高达80万美元,而猎鹰9号一级火箭需要9台这样的发动机。

二、发射成本构成的战术拆解

航天发射如同精密编排的团体赛事,成本构成呈现典型的“金字塔结构”。以中国某型可回收火箭为例,1.85亿元制造成本中,发动机占比32%,箭体结构占28%,导航控制系统占15%,燃料费用仅占5%。这恰似足球俱乐部的薪资结构,核心球员(发动机)占据最大支出,而青训体系(基础材料)投入相对有限。

不可控成本成为制约发展的“中场屏障”。国内发射任务中,测控、保险及发射场费用占总成本50%,远超国际平均水平。这如同赛事转播权费用对俱乐部营收的影响,SpaceX通过自建海上发射平台,将发射场租赁费从数千万美元压缩至百万级。

三、商业航天的攻防转换

可重复使用技术正在改写比赛规则。猎鹰9号十次复用时,单位发射成本降至500美元/公斤,较初始报价降低83%。这种技术突破类似于运动员通过科学训练延长职业寿命,SpaceX通过X射线探伤、积碳清理等技术,将火箭翻新周期从数月缩短至27天。

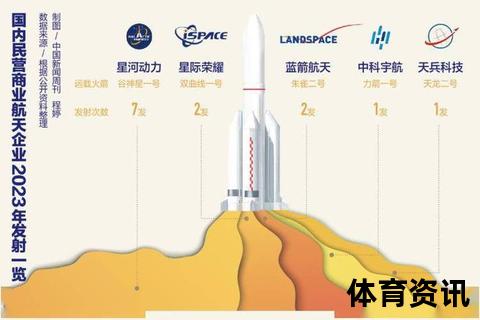

供应链管理成为新的竞技场。中国民营航天企业通过模块化设计,将火箭生产周期从24个月压缩至6个月,零部件通用化率提升至70%。这种工业化思维如同足球俱乐部的青训体系改革,星河动力谷神星一号实现年产30发的产能,较传统模式提升10倍。

四、未来赛局的战略布局

液体火箭发动机成为必争之地。中国正在攻关的200吨级液氧甲烷发动机,理论复用次数可达50次,有望将发射成本降至现有水平的1/10。这犹如培养全能型球员,既能适应近地轨道“短跑”,又能胜任深空探测“马拉松”。

卫星互联网星座催生新战术。SpaceX星链计划每颗卫星成本已降至50万美元,通过规模化发射摊薄成本,实现每公斤入轨价格200美元的突破。这种“群狼战术”正在改变传统航天“重装备、精打击”的竞赛规则。

在这场没有终场的太空竞技中,成本控制与技术创新如同攻防转换,既需要猎鹰9号式的“闪电快攻”,也离不开长征系列般的“稳健防守”。当中国民营火箭企业宣布2025年实现全箭复用时,全球航天产业的记分牌正在被重新书写。这场关乎人类未来的竞赛,不仅比拼技术参数,更是国家工业体系与商业生态的综合较量,其精彩程度不亚于任何体育盛事。