肌肉生长不仅需要科学的训练计划,更需要精准的营养支持。 对于追求力量提升、形体塑造的健身爱好者或职业运动员而言,饮食的合理规划往往直接影响增肌效率与恢复质量。如何在热量盈余与营养密度之间找到平衡?如何通过食物组合激发合成代谢潜力?这些问题背后隐藏着复杂的营养学逻辑。

一、增肌的营养学基础:三大营养素的作用机制

肌肉纤维的修复与生长依赖蛋白质的持续供应,但单纯提高蛋白质摄入仅是增肌的初级策略。人体通过分解氨基酸合成肌肉蛋白的过程(MPS)需要充足的能量驱动,此时碳水化合物通过维持胰岛素敏感性,为蛋白质代谢提供“燃料”。研究表明,每公斤体重每日摄入1.6-2.2克蛋白质已能满足绝大多数人的增肌需求,过量摄入反而增加肝肾代谢负担。

脂肪作为激素合成的原材料,其作用常被低估。睾酮、生长激素等促合成激素的分泌水平与单不饱和脂肪酸摄入量呈正相关。地中海饮食模式中橄榄油、坚果的广泛使用,印证了优质脂肪对肌肉生长的间接促进作用。需警惕的是,反式脂肪酸与过量饱和脂肪可能引发慢性炎症,抵消训练成果。

二、科学搭配策略:从宏观配比到微观选择

增肌期的热量盈余应控制在10%-15%之间,超过此范围可能导致脂肪堆积。三大营养素比例建议为:蛋白质20%-30%、碳水化合物45%-55%、脂肪25%-30%。实际操作中可采用“分格餐盘法”:每餐将餐盘划分为蛋白质(掌心大小肉类)、碳水(两拳体积粗粮)、纤维(一拳以上蔬菜)三个区块,确保营养均衡。

食物组合直接影响营养利用率。铁元素吸收率在搭配维生素C时可提升6倍,因此牛肉与彩椒的组合优于单一红肉摄入。训练后窗口期补充“乳清蛋白+快碳”(如蛋白粉配香蕉)能加速糖原补充与氨基酸转运,此阶段碳水与蛋白质的4:1配比被证实可最大化合成代谢效率。

三、高效摄入策略:时间节点与代谢节律

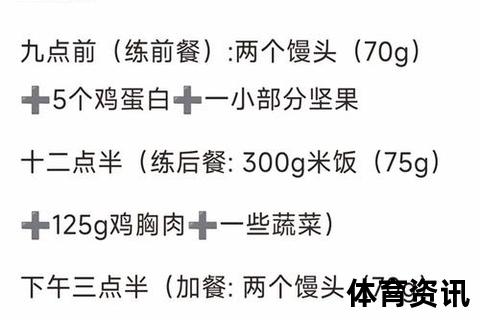

分餐制(每日5-6餐)相比传统三餐模式更具代谢优势。晨起后30分钟内摄入20克乳清蛋白可逆转夜间分解代谢状态,而睡前缓释蛋白(酪蛋白或低脂奶酪)能维持夜间氨基酸供应。2018年《运动医学》期刊研究显示,将每日70%碳水集中在训练前后3小时摄入,可减少脂肪增长风险23%。

水分摄入与肌肉代谢密切相关。每消耗1千卡热量需1毫升水,力量训练者每日需额外补充500-800毫升电解质水。睡眠阶段的生长激素分泌高峰需充足营养储备支持,晚餐补充锌、镁元素(南瓜籽、深海鱼)可优化睡眠质量与激素水平。

四、进阶调整:从基因差异到阶段目标

代谢类型的基因检测正在改变传统饮食模板。APOA2基因变异者采用高蛋白饮食时体脂增加风险比常人高40%,而PPARG基因携带者对单不饱和脂肪的增肌响应更显著。职业运动员在备赛期会采用“碳水循环”策略:高强度训练日摄入5克/公斤碳水,休息日降至3克/公斤,以此调控胰岛素敏感度。

素食增肌者可通过豆类与谷物组合实现完全蛋白补充(如黑豆配藜麦),同时需监测铁、维生素B12水平。中链脂肪酸(MCT)作为快速供能物质,在赛前充碳阶段可替代部分碳水,减少胃肠负担。

当健身爱好者纠结于蛋白粉品牌时,真正的增肌高手已在微观营养素层面优化每一口食物的组合效应。从氨基酸配比到餐序设计,从激素节律到基因表达,现代运动营养学正在将“吃饭”转化为精密的生物工程技术。记住:肌肉生长发生在厨房而非健身房,那些看似枯燥的饮食数据,实则是雕刻形体的隐形刻刀。