对于许多跑者而言,半程马拉松是迈向长距离耐力挑战的第一座里程碑。它既需要扎实的体能储备,又考验科学训练与恢复的智慧。本文将从身体准备、训练计划、技术优化三大维度,结合运动生理学与实战经验,为不同基础的跑者提供系统性指导。

一、身体准备:构建跑步的生理基础

1. 运动习惯培养(0-4周)

初跑者需通过跑走结合模式建立基础耐力,建议每周3次训练,单次时长30分钟起步。采用“跑5分钟+走2分钟”的循环,逐步延长连续跑步时间至30分钟。此阶段的关键在于让肌肉适应冲击力,并通过心率监测(保持最大心率60%-70%)避免过度疲劳。

2. 关节稳定性强化

长期跑步会导致60%的跑者遭遇膝盖或踝关节问题。需加入侧弓步(每组15次,3组/周)、单腿硬拉(10次/侧,2组/周)等动作,提升髋关节稳定性。核心训练如平板支撑(累计5分钟/天)可减少跑步时的能量损耗。

3. 体能阈值测试

完成4周基础训练后,需进行3公里能力测试。若配速>7:30/km,建议延长基础期;若能以6:30-7:00/km完成,则具备进阶条件。此测试数据将作为后续配速分区的基准。

二、训练计划:科学分期的进阶路径

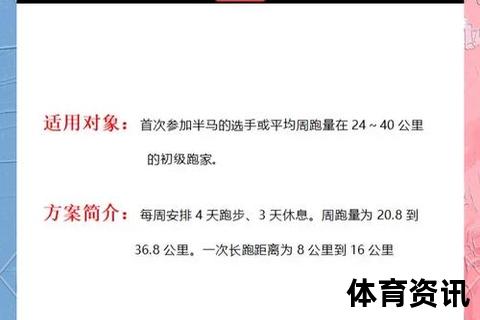

1. 周期化训练框架(以12周为例)

2. 交叉训练策略

骑行(60分钟/次)或游泳可替代20%跑量,降低关节压力。力量训练推荐深蹲跳(3组×15次)、保加利亚分腿蹲(2组×10次/侧),增强蹬伸爆发力。

三、技术优化:提升经济性的关键细节

1. 跑姿动力学调整

2. 能量补给系统

四、赛前调整与风险管理

1. 减量周期设计

赛前2周跑量递减30%-50%,最后3天进行3km放松跑保持肌肉活性。睡眠周期提前1小时,确保赛前夜7小时深度睡眠。

2. 伤痛预防体系

当周跑量增幅>15%时,应力性骨折风险增加27%。建议使用“10%原则”控制负荷,并每周进行2次泡沫轴放松股四头肌、髂胫束。出现持续疼痛时,立即采用RICE原则(休息、冰敷、加压、抬高)处理。

通过上述系统性训练,普通跑者可在3个月内实现从3公里到半马的跨越。但需牢记:完成时间差异的40%由先天基因决定,重点应放在超越自我而非盲目比拼。正如耐克黑马教练陈金洋所言:“半马的意义不在终点计时器,而在每个踏地瞬间的身体对话。”