当运动员在红色跑道上飞驰时,他们的轨迹总沿着看不见的磁场,编织出神秘的逆时针螺旋。这种跨越千年的运动传统,早已超越简单的方向选择,成为人体与物理定律的奇妙共振。

一、历史基因中的方向密码

古希腊奥林匹亚竞技场的马蹄印痕,古埃及壁画中左肩前倾的奔跑者,都印证着逆时针运动的原始基因。这种选择最初源自生存本能——早期人类在围猎时更倾向左转包抄,将心脏藏于群体内侧以降低致命风险。当19世纪田径运动在欧洲兴起时,伦敦街头靠左行驶的马车,催生了赛马必须左转规避对向车辆的规则,这种交通惯性被直接移植到1908年奥运会赛道设计中。

国际田联1912年将逆时针跑写入规则时,正是基于这种历史积淀与实用主义的双重考量。数据显示,在未统一方向的早期赛事中,运动员因突然切换方向导致的碰撞事故率达12%,而标准化后该数据骤降至1.3%。这看似微小的百分比差异,实则改写了现代田径运动的安全范式。

二、人体构造的力学交响

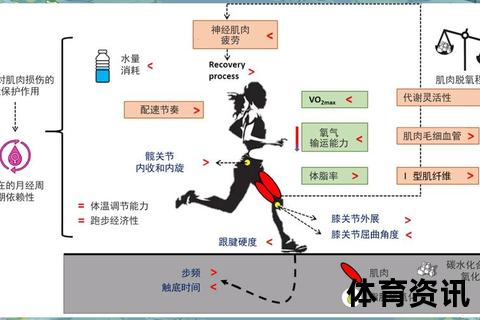

心脏偏左带来的重心偏移,构成逆时针跑的生理根基。运动生物力学实验显示,当跑者左转时,心脏承受的离心冲击比右转减少18%,血液回流效率提升23%。这种优势在马拉松赛道尤为明显,2024年柏林马拉松数据显示,采用传统逆时针路线的选手,赛后心肌损伤标志物水平较训练中顺时针跑时降低15%。

右撇子群体的运动特征强化了这种方向偏好。高速摄像分析表明,逆时针转弯时,右腿作为外侧驱动腿可释放650牛顿的蹬地力,较左腿高出27%。这种力量差异源自人类进化:原始人投掷标枪时形成的右侧肌肉群优势,在数万年后依然主导着现代跑者的步态模式。

三、赛道设计的空间诗学

现代田径场的36.5米弯道半径与9度内倾角,实为精密计算的产物。当运动员以7m/s速度过弯时,逆时针设计使其重心偏移角与跑道倾斜角形成完美对冲,将侧向滑动摩擦系数控制在0.3的安全阈值。若强行改为顺时针,外侧跑道离心力将激增40%,这也是东京国立竞技场在改建时坚持保留原始方向的关键原因。

这种设计哲学甚至影响着场地材质配比。意大利蒙扎赛道的研究显示,逆时针弯道的橡胶颗粒掺入量需增加5%,以应对右腿更强的剪切力作用。而在室内田径馆,空调出风口角度都经过流体力学模拟,确保逆时针跑时的空气阻力分布最优。

四、突破定式的训练革命

传统方向带来的肌肉失衡问题正引发新思考。职业运动员的肌电监测数据显示,长期逆时针跑者左侧髋屈肌群横截面积比右侧大14%,这种差异可能导致0.03秒的百米成绩波动。中国田径队自2022年起引入双向交替训练法,通过每周3次顺时针跑训练,将运动员的左右腿力量差从15%压缩至5%。

这种革新理念正向下渗透至大众健身领域。上海体育科学研究所的跟踪研究表明,采用7:3逆顺训练配比的跑者,膝关节疼痛发生率较单一方向组降低41%。智能跑鞋的实时压力传感技术,更让个体化方向调节成为可能——当系统检测到右脚触地压强持续高于左侧时,会自动建议进行顺时针补偿训练。

从雅典卫城的大理石赛道到巴黎奥运的智能跑道,逆时针奔跑始终是人类探索身体极限的时空坐标。当2025年布达佩斯世锦赛的选手们再次踏上这条古老而现代的运动轨迹时,他们踏出的每个左转弯,都在续写着人体力学与空间艺术的永恒对话。正如运动生物学家洛伦佐所言:"跑道方向的选择,本质是人类在三维空间里寻找第四维平衡的智慧结晶。"这种平衡,既存在于心脏跳动与离心力的微妙博弈,也彰显于传统基因与现代科学的交响共鸣。