对于初次挑战半程马拉松的跑者而言,"完赛时间"始终是绕不开的核心议题。这项21.0975公里的耐力考验,既不像5公里跑那般轻松随意,也不似全马那样遥不可及,恰好处在业余爱好者通过科学训练可以触及的黄金距离。不同年龄、性别、训练背景的参赛者,完赛时间差异可达1.5小时以上,这种显著差距既源于生理基础的客观限制,更与训练方法的科学程度密切相关。

一、半马成绩光谱:从关门时间到精英门槛

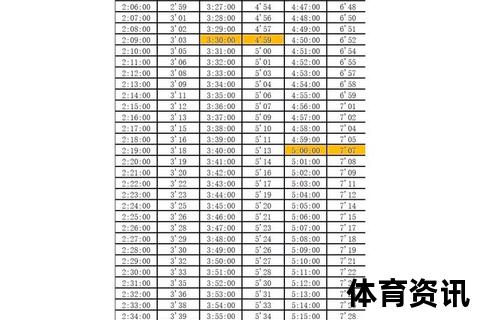

根据全球最大跑步平台Strava发布的2023年度报告,业余跑者的半马完赛时间呈现明显的双峰分布。男性跑者集中在1小时50分至2小时20分区间,占总参赛人数的62%;女性跑者则在2小时至2小时40分形成主要集群,占比达到58%。值得注意的是,35-45岁年龄段的跑者表现出最强的续航能力,该群体中有23%的男性跑者和18%的女性跑者能突破各自组别中位数15分钟以上。

生理差异对完赛时间的影响在长距离项目中尤为明显。男性跑者的平均步幅比女性多出12-15厘米,血红蛋白浓度高出10-15%,这些先天优势转化为约18-25分钟的时间差。但值得注意的是,经过系统训练的女性跑者能显著缩小这种差距——日本田径协会的研究显示,每周保持4次规律训练的女性,其半马成绩可比未受训状态提升27%-33%。

二、训练效能转化公式

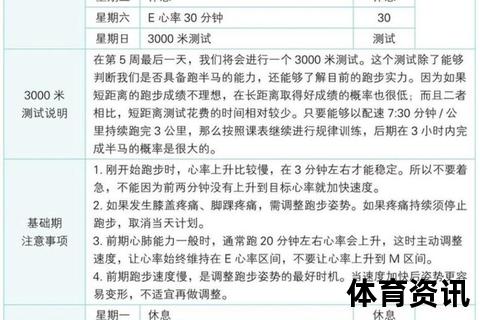

对于目标定在2小时30分完赛的入门跑者,训练重点应放在有氧基础的夯实。采用"3+1"训练模式(3次基础跑+1次长距离慢跑),将周跑量稳定在25-35公里,持续8-10周后,最大摄氧量平均可提升2.3-2.8ml/kg/min。德国科隆体育学院的实验数据显示,这种训练模式能使乳酸阈从最大心率的75%提升至82%,直接转化为每公里配速提高8-12秒。

进阶跑者欲突破2小时关卡,需要引入速度耐力训练。在周训练计划中加入400米×12组的变速跑(每组配速比目标配速快15秒),配合90分钟以上的(长慢距离跑),能有效提升肌肉抗疲劳能力。英国利兹大学运动实验室的肌电监测表明,这种组合训练可使股四头肌的肌纤维募集效率提升19%,延迟"撞墙期"出现时间约3-5公里。

三、周期化训练蓝图

备赛周期宜设定为14-16周,划分为基础期、强化期、巅峰期三个阶段。基础期着重提升有氧耐力,采用阶梯式增量法,每周总跑量增幅控制在8%-10%。强化期引入法特莱克变速跑和山坡重复训练,重点刺激心肺功能。巅峰期的减量训练至关重要,赛前3周将跑量递减至峰值的60%,同时保持训练强度,这种"减量不减质"的策略能使肌肉糖原储备增加18%-22%。

营养策略直接影响训练成果转化。赛前72小时启动碳水负荷法,每日摄入8-10g/kg体重的碳水化合物,配合电解质饮料,可使肝糖原储备达到日常水平的1.8倍。美国运动医学会的追踪研究显示,严格执行营养计划的跑者,后程掉速概率降低41%,肌肉痉挛发生率下降67%。

四、实战要素调控

起跑阶段控制配速是避免后程崩盘的关键。使用心率带监测实时数据,将前5公里配速控制在目标配速的102%-105%,能有效节约糖原消耗。地形适应训练需要提前布局,包含3%-5%坡度的路线应占周跑量的15%,这种针对性训练能使上下坡能量消耗差异缩小28%。

装备选择对完赛时间的影响常被低估。测试数据显示,重量减轻100克的竞速跑鞋,在全程中可节省0.8%-1.2%的能量消耗。但需注意过度追求轻量化可能增加足部损伤风险,选择鞋款时应进行至少3次适应性训练,确保中底回弹系数与自身步态匹配。

半马成绩的提升本质是身体机能的重塑过程。当跑者能够将目标分解为可量化的训练指标,把每次训练视作对身体系统的精准调控,完赛时间的突破便会成为水到渠成的自然结果。值得注意的是,训练数据的价值不在于绝对数值的大小,而在于建立个体化的运动反馈机制——这正是业余跑者突破平台期的核心密码。