在人类探索未知的征程中,地球的物理边界始终是激发冒险精神的坐标。当马拉松运动员用脚步丈量42.195公里的赛道时,当帆船选手穿越4万公里的海洋环线时,这些数字背后隐藏着地理学与体育竞技交织的奇妙关联。本文将揭开地球赤道周长的科学测量密码,解析环球旅行的真实里程逻辑,为体育赛事规划、极限挑战设计提供精准的空间认知框架。

一、赤道周长的千年测量史

公元前240年,古希腊学者埃拉托色尼通过双城日影差实验,开创了人类测量地球的先河。他在亚历山大图书馆的智慧沉淀中,发现夏至正午阿斯旺城阳光直射井底时,800公里外的亚历山大城立柱存在7.2度夹角。运用几何学原理,他推导出地球周长约4万公里,与现代实测值40075公里仅差15%的误差。这种用体育竞技般的精准度完成的科学壮举,至今仍是基础教育的经典案例。

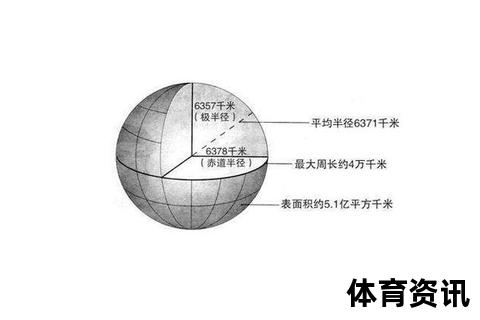

现代测量技术已发展到毫米级精度。通过卫星激光测距系统,科学家测得赤道半径为6378.137公里,极半径6356.752公里,这种21.4公里的扁率差异使赤道成为地表重力最小的环状赛道。国际田径联合会认证的马拉松赛道设计,必须考虑地球曲率带来的海拔变化影响,这正是地理数据在体育工程中的具体应用。

二、环球旅行的空间重构逻辑

麦哲伦舰队1519-1522年的史诗航行,首次验证了4万公里环球航线的可行性。现代邮轮环球旅行约需100天,而法国航海家弗朗索瓦·加巴特驾驶三体帆船创下42天完成环球航行的纪录,其航线设计必须精确计算地球曲率带来的航程增量。对于极限运动爱好者而言,骑自行车完成赤道环线需骑行400小时以上,轮胎与地面的接触轨迹恰好构成地球的最大纬线圈。

航空时代的环球飞行呈现新维度。1924年美国陆军航空队首次实现175天环球飞行,而协和式超音速客机仅需31小时就能完成理论最短航线。现代环球机票采用星空联盟的里程积分体系,允许旅客在16个航段内完成39000英里的定制化行程,这种将地球周长转化为商业产品的智慧,重塑了体育旅游的产业形态。

三、地理数据在体育场景的转化应用

F1赛车工程师利用赤道周长数据优化轮胎配方:当赛车在巴西英特拉格斯赛道(海拔785米)与阿布扎比亚斯码头赛道(海平面)交替比赛时,地球半径差异导致的离心力变化达0.3%,这直接影响了悬挂系统的刚度设定。登山运动员挑战珠峰时,8848米的海拔高度使其所处位置的地球半径比赤道短21公里,这种微观尺度上的重力变化需要纳入体能分配模型。

体育场馆建设更离不开地球参数。北京鸟巢体育场钢结构运用了赤道膨胀系数模型,其顶棚开合装置能自动补偿因地球自转产生的钢结构形变。卡塔尔世界杯体育场的定向设计,则根据当地纬度与地球曲率计算最佳日照角度,使下午比赛时段观众席阴影覆盖率达到78%。

四、未来挑战的时空突破

随着商业航天发展,亚轨道飞行器已能实现2小时完成理论环球飞行。太空跳伞运动员菲利克斯·鲍姆加特纳2012年从39公里高空跃下时,其自由落体轨迹本质是沿着地球曲率切线方向的超短距环球运动。南极冰上马拉松的赛道设计者正研究如何将地球磁极漂移数据纳入路线修正系统,确保每年赛道长度精确维持42.195公里。

从埃拉托色尼的日影测量到GPS定位系统的毫米级精度,人类对地球周长的认知进步史,本质上是一部突破身体极限与技术边界的体育精神史诗。当越野跑选手的足迹覆盖赤道总长的1/1000时,他们正在用血肉之躯书写着地球测量的微观注脚。这种跨越时空的丈量,将持续推动体育科学向着更精确、更宏大的维度演进。