中国乒乓球队的退赛事件历来是体育界关注的焦点,这些事件不仅折射出竞技体育的复杂性,更揭示了运动员、管理者、公众之间微妙的博弈关系。从2017年刘国梁卸任引发的集体罢赛,到2025年樊振东退出世界杯引发的舆论震荡,每一次退赛都是多重因素交织的结果,涉及体制矛盾、职业健康、国际规则等多维度议题。本文将从历史脉络、核心动因、各方反应三个层面展开深度解析。

一、退赛事件的历史脉络与典型案例

中国乒乓球队的退赛现象并非孤立存在,而是伴随职业化改革进程不断演变的系统性问题。2017年成都中国公开赛的集体退赛堪称标志性事件:因刘国梁突遭调离总教练岗位,马龙、樊振东、许昕等主力队员以退赛形式表达抗议,现场球迷高呼“刘国梁”的声浪与“这一刻我们无心恋战”的集体宣言形成共振。这场风波暴露了举国体制下人事变动的敏感性与运动员话语权的缺失,体育总局随即定性为“缺乏职业道德”,但民间舆论却呈现罕见的倒戈,超70%网民支持运动员。

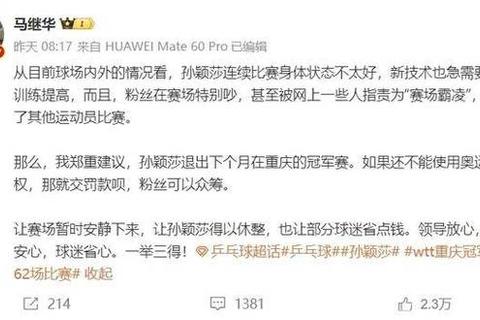

至2024-2025年周期,退赛模式发生显著转变:从集体抗争转向个体选择。樊振东在巴黎奥运会后连续退出WTT总决赛、世界杯等顶级赛事,官方解释为“个人状态调整”,但其退出世界排名系统、频繁参与商业活动的举动引发“体制对抗”猜测。孙颖莎、王楚钦等主力也因伤病或疲劳退出亚锦赛、冠军赛,暴露出高强度赛程对运动员的摧残——数据显示,2024年主力选手年均参赛23场,较2019年增长40%。而2025年国乒全体退出印度金奈挑战赛,则被解读为对赛事后勤保障的无声抗议,印度赛场曾发生多起食物中毒、器材失窃事件。

二、退赛动因的多维透视

(一)体制性矛盾:举国体制与职业化的撕裂

中国乒乓球的“金牌生产线”依赖举国体制,国家承担运动员从选拔到培养的全部成本,但也要求其绝对服从管理。当职业化浪潮引入商业赛事(如WTT)后,矛盾集中爆发:

1. 权力结构冲突:刘国梁2017年调职未明确职级,实质削弱其决策权,触发运动员对“去专业化”改革的反弹;

2. 利益分配失衡:WTT密集赛程与高额罚款被指“压榨运动员”,樊振东公开质疑“行业生态健康性”;

3. 话语权不对等:集体退赛成为少数可用的抗议工具,但2025年个体退赛显示运动员开始寻求体制外表达渠道。

(二)职业健康危机:金牌机器的代价

国乒主力长期处于超负荷状态。孙颖莎在2024年亚锦赛期间出现肌肉抽搐,被迫退出单项赛;王楚钦因手腕积液全年接受4次封闭治疗。医学研究表明,乒乓球运动员的肩、腕、腰伤发病率高达62%,远超网球(45%)和羽毛球(38%)。当“保金牌”的政治任务与运动员生理极限冲突时,退赛成为最后的自我保护机制。

(三)国际赛事生态的挑战

印度金奈挑战赛的退赛揭示职业体育的隐性风险:

三、利益相关方的反应图谱

(一)官方态度:从高压管控到有限妥协

2017年体育总局以“国家荣誉”施压,定性退赛为“严重错误”;而2025年对樊振东退赛则转为“尊重选择”,反映出管理层对舆论压力的妥协。但这种转变具有选择性:孙颖莎提交医疗证明得以免罚,而马龙、陈梦则遭WTT“赋0处罚”,暴露规则执行的双重标准。

(二)运动员群体:从集体共鸣到个体分化

2017年退赛获得王楠、郭斌等圈内人士声援,形成“悲情共同体”;2025年则呈现分化态势:老将马龙支持年轻队员休整,而林诗栋等新人公开表示“渴望参赛机会”。这种分化折射出新老交替期的资源争夺。

(三)公众舆论:从民族情绪到理性审视

2017年网民以“还我刘国梁”刷屏社交平台,将退赛塑造为“忠义之举”;2025年舆论更关注个体权益,超50%受访者认为“运动员有权拒绝高风险赛事”。但质疑声依然存在:37%网民批评樊振东“滥用明星特权”。

(四)国际乒联:规则博弈与利益平衡

WTT对退赛实行分级处罚:医疗豁免免罚、无理由退赛扣积分、商业赛事缺席罚款。这种机制试图平衡赛事商业价值与运动员权益,但2025年樊振东事件显示,顶级选手的议价能力已威胁到规则权威性。

四、影响与反思:退赛事件的链式反应

1. 体制改革窗口:退赛倒逼乒协建立运动员代表参与决策机制,2024年新增“健康评估委员会”;

2. 商业生态重构:赞助商开始接受“选择性参赛”条款,安踏等品牌为樊振东定制弹性代言合同;

3. 公众认知升级:社交媒体讨论中,“运动员≠金牌工具”成为高频词,健康权议题关注度提升300%;

4. 国际话语权争夺:中国乒协借退赛事件推动WTT赛程改革,2025年强制参赛次数从12场降至8场。

国乒退赛事件犹如多棱镜,映照出中国体育转型期的深层矛盾。当举国体制遭遇职业化浪潮,当金牌政治碰撞个体权益,退赛既是危机信号,也是变革契机。未来,如何在“国家荣誉”与“人的价值”之间找到平衡点,将决定中国乒乓球能否真正完成从“金牌机器”到“健康生态”的蜕变。正如刘国梁所言:“退后一步的弧圈球,或许能打出更精彩的旋转。”