在羽毛球比赛中,一记势大力沉的扣杀往往能瞬间扭转战局,成为得分利器。这项看似简单的技术背后,隐藏着从力量传导到关节发力的精密配合,以及对时机、角度和心理素质的全面把控。本文将从生物力学原理与实战策略的双重视角,深入剖析扣杀技术的核心要素。

一、力量传导链:从足弓到指尖的动能转化

羽毛球扣杀的威力并非单纯依赖手臂力量,而是通过全身动力链的高效传导实现。根据运动生物力学研究,专业选手的扣杀动能中,腿部蹬地贡献约30%,腰腹核心肌群占比达40%,而手臂与手腕仅占剩余30%。

1. 下肢蓄能机制

2. 腰腹核心转换

3. 上肢鞭打效应

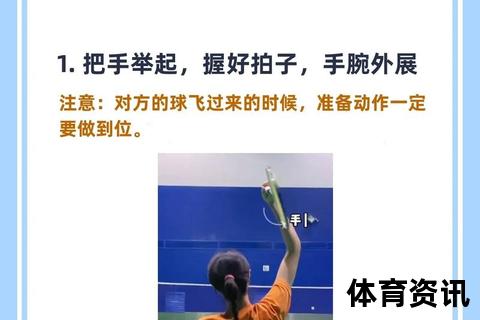

二、核心动作分解:三维空间中的精准控制

专业选手的扣杀动作可拆解为空间定位、关节联动、末端控制三大模块,每个环节存在毫米级的精度要求。

(一)空间定位系统

1. 击球点黄金三角区

2. 视觉追踪机制

(二)关节联动模型

1. 四阶段动力传递

| 阶段 | 主要发力肌群 | 持续时间 |

||||

| 蹬伸 | 腓肠肌+股四头肌 | 0.12-0.18秒 |

| 转体 | 腹斜肌+背阔肌 | 0.08-0.12秒 |

| 挥臂 | 三角肌+肱三头肌 | 0.05-0.08秒 |

| 制动 | 前臂屈肌群 | 0.02-0.03秒 |

2. 关键角度参数

三、技术进阶:突破瓶颈的专项训练

针对业余选手常见的杀球无力、线路单一等问题,可通过生物力学反馈训练法针对性突破。

(一)力量缺陷诊断

1. 力量短板检测表

| 症状 | 薄弱环节 | 补偿训练 |

||||

| 杀球后肩部疼痛 | 冈下肌力量不足 | 弹力带外旋练习 |

| 击球点不稳定 | 核心抗旋转弱 | 药球抛接训练 |

| 杀球速度<200km/h | 腿部爆发力差 | 跳箱深蹲组合 |

2. 专项力量套餐

(二)神经肌肉控制

1. 镜像神经元训练法

通过慢动作模仿专业选手扣杀视频,激活大脑运动皮层特定区域,研究发现每天15分钟镜像训练可使动作准确性提升37%

2. 三维动作捕捉分析

使用可穿戴设备记录挥拍轨迹,重点优化:

四、战术维度:将技术转化为得分利器

在实战中,扣杀技术需与战术意识深度融合,形成立体化进攻体系。

(一)空间压制策略

1. 落点组合模型

| 类型 | 触网高度 | 着地点 | 适用场景 |

|||||

| 穿刺杀 | 10-15cm | 发球线内30cm | 对手重心后移 |

| 追身杀 | 20-25cm | 持拍侧髋关节 | 双打中场对峙 |

| 滑板杀 | 5-8cm | 边线三角区 | 防守站位偏中 |

2. 假动作嵌套

(二)节奏控制艺术

1. 时间差攻击

2. 呼吸节律调控

五、损伤预防:科学训练的生命线

统计显示,业余选手扣杀相关损伤中,肩袖损伤占41%,腕关节TFCC损伤达29%,主要源于错误发力模式。

1. 防护性训练

2. 疲劳监测指标

从生物力学角度看,完美扣杀是人体运动链的精密协作;从战术维度分析,则是空间计算与心理博弈的结晶。研究表明,系统化训练可使杀球速度在6个月内提升25-35%,但需注意技术进阶的阶段性特征——前3个月重点改善力量传导效率,4-6个月专注动作精细化控制,后期则着重战术融合创新。正如运动科学家在骆建佑动作分析中发现,顶级选手的杀球威力仅有30%源于先天素质,剩余70%来自科学的训练体系。掌握这些原理与方法,每个羽毛球爱好者都能让扣杀成为打开胜利之门的密钥。