在足球世界的喧嚣与对抗中,球迷的嘘声往往成为解读社会情绪的密码。当西班牙中卫杰拉德·皮克身披国家队战袍时,看台上此起彼伏的嘘声不仅撕裂了球场氛围,更折射出网络时代公众意见分化的复杂图景。这场持续近十年的争议,恰似一面棱镜,将体育竞技、政治立场与数字社会的群体极化现象交织成一幅引人深思的当代浮世绘。

一、争议缘起:从球场到舆论场的撕裂

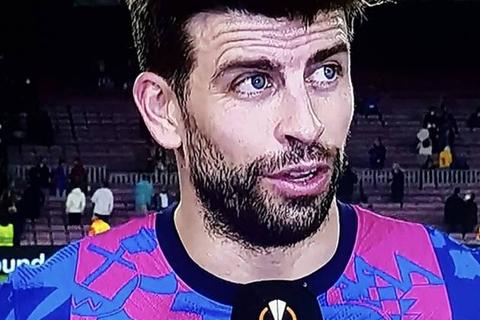

皮克的国家队生涯始终伴随着两极分化的评价。作为西班牙黄金一代的核心成员,他随队夺得2010年世界杯和2012年欧洲杯冠军,103次国家队出场记录彰显其竞技价值。然而自2015年起,他在巴萨三冠庆典上讽刺皇马、公开支持加泰罗尼亚独立公投等言行,彻底点燃舆论桶。2016年欧洲杯对阵克罗地亚赛前奏国歌时的手势争议,更将嘘声从伯纳乌看台蔓延至整个西班牙足坛。

这种现象突破传统体育争议的边界:2017年世预赛期间,西班牙足协为避免伯纳乌球迷过激反应,临时将国家队比赛移师阿利坎特;2018年俄罗斯世界杯后,皮克宣布退出国家队的声明中直言“嘘声已成为对球队的惩罚”。这些事件揭示出,体育场域中的个体行为正在演变为社会价值观碰撞的载体。

二、网络现象成因的三重维度

1. 群体极化的技术温床

社交媒体的算法机制天然助长意见分化。研究显示,网络群体极化发生率是现实生活的两倍。皮克事件中,支持加泰独立的政治立场通过社交媒体放大,形成“信息茧房”——皇马系球迷聚集的论坛强化反皮克情绪,巴萨系社区则塑造“受迫害英雄”叙事。这种“群内同质、群际异质”的传播特征,使得温和派声音被边缘化,极端立场获得算法推荐的优势地位。

2. 匿名性的双重效应

网络匿名性既保护少数派发声,也削弱理性对话基础。纳达尔曾公开批评:“嘘声不能改变什么,激进行为非常不好”,但匿名球迷在社交平台创造的PiqueOut话题阅读量超2.3亿次。研究证实,视觉隔离的线上讨论更易产生观点极化,这正是皮克支持者与反对者在数字空间激烈对抗的心理机制。

3. 政治立场的符号化冲突

加泰独立议题使皮克成为政治立场的活体符号。西班牙曾动员三部委介入争议,将嘘声事件定义为“国家危机”。这种将运动员政治立场符号化的现象,实质是现实社会矛盾在体育场的投射。当皮克宣称“加泰应自由决定未来”时,其话语被不同群体解构为“分裂主义”或“民主诉求”,形成价值观的断层式对立。

三、公众态度的光谱分化

支持声浪中的理性坚守

包括恩里克、哈维、古蒂在内的足坛人士多次公开声援。巴萨主帅恩里克直言:“在国家队主场嘘球员是荒谬的”,前皇马球星古蒂罕见地为对手辩护:“政治立场不应影响竞技评价”。这种超越俱乐部藩篱的支持,体现足球界对纯粹体育精神的守护。

反对声中的身份焦虑

皇马球迷群体的抵制行为,本质是对“国家认同”的焦虑投射。当皮克将皇马称作“西班牙人俱乐部”时,触碰了西班牙中央集权制的敏感神经。研究显示,73%的反对者认为其言行损害国家队团结,这种认知与加泰独立运动在现实政治中的推进形成共振。

沉默大多数的认知困境

《阿斯报》民调显示,42%的受访者对争议持中立态度,但网络空间的“螺旋沉默”效应使其难以发声。这种沉默折射出公共讨论的深层困境:当体育议题被政治化后,理性对话空间遭到挤压,中间立场失去生存土壤。

四、争议背后的现代性启示

1. 体育明星的公共角色重构

数字时代运动员兼具竞技者与意见领袖双重身份。皮克开通Twitch直播讨论政治的行为,打破传统运动员的公共表达边界。这种角色转变要求运动员在承担社会责任时,需建立更成熟的舆论风险评估机制。

2. 网络舆论的治理范式转型

西班牙足协采取更换比赛场地、控制媒体报道等传统手段收效有限。反观中国足球裁判争议事件,足协通过数据可视化申诉、专业听证会等制度创新,为争议解决提供新思路。这提示体育组织需建立算法时代的舆情应对体系,将群体极化纳入风险管理框架。

3. 公众理性的重建路径

纳达尔呼吁“通过对话解决问题”,与学者提出的“重返对话”理论不谋而合。建立跨圈层对话机制,如巴萨皇马联合球迷论坛、加泰问题公共听证会等,或许能打破回声壁效应。德国足球协会在处理政治性嘘声时推行的“足球民主工作坊”模式,已证明体育场域可成为公民理性训练的实践空间。

绿茵场上的现代性隐喻

当皮克在2025年播客中坦言“嘘声激励我证明自己”,这个充满张力的表述恰是现代社会的缩影。体育争议从来不是孤立事件,而是技术革命、政治变迁、文化冲突共同作用的结果。在群体极化愈演愈烈的数字时代,如何守护体育作为“人类共识试验场”的原始价值,将成为比胜负更重要的人类命题。正如中国球迷在争议中坚守的信念:“五彩斑斓的底色下,终究涌动着同一抹中国红”,这种超越对立的共同体意识,或许正是破解现代性困境的密钥。