在中国体育史上,鲜有外籍运动员能像斯蒂芬·马布里一样,将职业成就与文化认同深度融合。这位出身纽约布鲁克林贫民窟的篮球天才,从NBA的“独狼”蜕变为北京的“荣誉市民”,其人生轨迹不仅跨越了地理边界,更成为全球化时代体育精神与文化交融的生动范本。

一、职业生涯的转折:从NBA困境到CBA重生

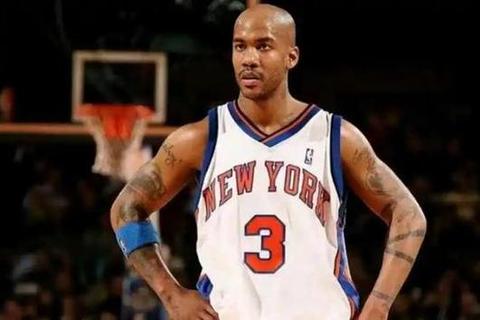

马布里的篮球天赋早在高中时期便锋芒毕露。1996年,他以首轮第四顺位进入NBA,与凯文·加内特组成明尼苏达森林狼的“双子星”。个性张扬与球队矛盾的加剧,让他的NBA生涯陷入低谷。2007年父亲突发心脏病去世的打击,更成为压垮他的最后一根稻草——尼克斯管理层未及时告知病情,导致他未能见到父亲最后一面,这一事件直接引发其职业生涯的全面崩盘。

2010年,马布里选择远渡重洋加盟CBA山西队,开启人生的转折点。在中国,他不仅重拾对篮球的热爱,更以“团队至上”的东方哲学重塑自我。2011年加盟北京首钢后,他带领球队四年三夺总冠军(2012、2014、2015),成为CBA历史上首位包揽常规赛、全明星赛和总决赛MVP的外援。这种从个人英雄主义向集体荣誉的蜕变,为他日后获得中国社会的认可埋下伏笔。

二、绿卡之路:破冰者的里程碑

2015年,马布里凭借“对中国体育事业的重大贡献”获得《外国人永久居留证》,成为CBA历史上首位获此资格的外援。这一突破性事件背后,是中国绿卡制度的高度严苛:截至2015年,全国仅有约5000名外国人获批,而马布里的案例首次将运动员纳入考量。

申请过程展现了中国的特殊礼遇。据首钢俱乐部透露,北京市公安局出入境管理部门甚至需配合他的训练日程安排审核流程。获得绿卡后,马布里在微博上写道:“这是历史性时刻”,并透露母亲为此向全美亲友炫耀“我儿子无需签证即可往返中国”。这一身份不仅解决了他在华生活的实际难题(如购房限制、商务活动),更象征着中国对外籍人才从“使用”到“接纳”的政策转向。

三、荣誉市民:从体育符号到城市图腾

2014年4月,北京市长王安顺向马布里颁发“荣誉市民”证书及金钥匙,使其成为该称号的第30位获得者。评审委员会特别强调其“诠释北京精神”的贡献:带伤作战的拼搏意志、参与公益活动的社会责任感,以及推动青少年篮球发展的长期投入。

这种荣誉超越了体育范畴。马布里在五棵松体育馆外的铜像、以他命名的地铁站、甚至专属博物馆“马布里之家”,均成为北京的城市文化地标。他在采访中多次强调:“北京是我的家”,并熟练使用“局气”“瓷实”等方言词汇,展现出深度融入本土生活的姿态。

四、文化融合的桥梁作用

马布里的中国化进程包含多重维度:

这种融合具有双向性。中国球迷称其为“马政委”,既是对其球场领导力的认可,也暗含对集体主义价值观的推崇。而马布里通过自传《我是马政委》和音乐剧《我是马布里》,将个人故事升华为中美文化交流的叙事载体。

五、社会影响与政策启示

马布里的案例推动了中国外籍人才政策的革新。2016年公安部推出针对外籍顶尖人才的永居申请便利化措施,其中“突出贡献”类别的设立,与其获得绿卡的路径高度契合。截至2023年,CBA已有超过20名外援开始申请中国绿卡,形成“马布里效应”。

更深层次的影响在于打破文化隔阂。当马布里在社交媒体晒出孙子取名“Xavier”(与中文“喜福”谐音)时,评论区涌现中英双语祝福,展现跨文化代际传承的可能。其2023年申请香港高端人才通行证的计划,进一步体现对中国发展机遇的长期信心。

六、争议与反思

尽管马布里的中国化进程备受赞誉,但也伴随争议。部分舆论质疑其“利用政策便利获取商业利益”,例如通过绿卡身份拓展体育培训产业。中美政治环境变化使他的双重文化身份面临压力,如美国媒体曾批评他“为专制国家代言”。

这些争议恰恰凸显全球化时代运动员身份的复杂性。马布里的选择证明:体育可以超越政治,成为连接不同文明的柔性力量。正如他在退役宣言中所说:“篮球教会我,真正的胜利是让不同背景的人为同一目标欢呼。”

一个人的全球化叙事

马布里的故事远未终结。2025年,其女儿获得中国国籍的消息再度引发讨论,这或许预示着新一代跨文化个体的诞生。从布鲁克林的街头球场到北京的五棵松体育馆,从“独狼”到“北京爷们”,马布里的身份嬗变不仅是个人命运的逆袭,更是中国改革开放进程中包容性发展的缩影。他的经历揭示:当体育精神与人文关怀交织,国籍与文化的边界终将被热爱与奋斗消弭。