足球运动中的任意球,是攻守双方在瞬间博弈的缩影,也是技术与智慧的极致展现。无论是世界杯赛场上的绝杀时刻,还是日常训练中的精准演练,任意球都如同一把双刃剑,既能扭转战局,也考验着球员的心理与战术素养。本文将从规则本质出发,结合实战场景,解析任意球的战术逻辑与科学奥秘。

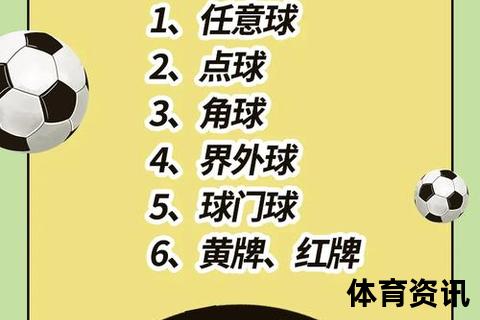

一、任意球的定义与规则框架

根据国际足联规则,任意球是因犯规或违规行为而重新开始比赛的定位球形式。其核心特征在于罚球位置固定且防守方需保持9.15米距离,但具体执行细节因类型而异。任意球分为两类:

1. 直接任意球:允许直接射门得分,通常针对严重犯规(如推搡、危险动作、故意手球等)。例如,2024年欧锦赛中贝尔的“电梯球”破门,正是利用直接任意球规则完成的经典得分。

2. 间接任意球:需至少一次触球后才可射门,适用于技术性违规(如守门员持球超时、越位或阻挡进攻等)。此类任意球常通过短传配合或战术设计制造威胁,如北爱尔兰队曾利用间接任意球传中头球破门。

值得注意的是,若裁判误判间接任意球为直接类型且球直接入网,需重罚;而直接任意球若误入己方球门,则判为角球。这些规则细节直接影响球队的战术选择与风险判断。

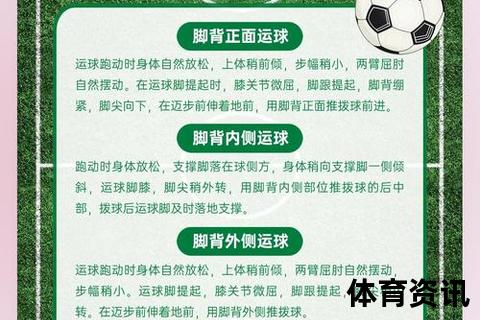

二、任意球的科学原理与技巧分类

任意球的物理轨迹背后是空气动力学与生物力学的精妙结合。根据流体力学仿真分析,球体的旋转方向与速度决定了其运动轨迹的三种经典形态:

1. 香蕉球(弧线球)

2. 落叶球(下坠球)

3. 电梯球(无旋转球)

三、战术维度:攻防博弈的艺术

任意球的战术价值不仅在于得分,更在于牵制对手防线与心理威慑。现代足球中,其战术设计已形成系统化体系:

1. 进攻战术

2. 防守策略

四、文化影响与未来趋势

从贝克汉姆的“圆月”到梅西的精准制导,任意球大师的形象深刻塑造了足球文化。据统计,世界杯历史上约15%的进球来自定位球,其中任意球占比超三分之一。随着运动科学的进步,仿真技术(如Simdroid流体模拟)已用于优化踢球参数,未来或将出现更复杂的轨迹控制技术。

规则演变也在影响任意球生态。2014年引入的泡沫喷雾划定罚球点与人墙距离,减少了争议的也迫使球队在有限空间内开发新战术。可以预见,任意球将继续作为足球运动的“微观战略场”,在技术革新与规则博弈中持续进化。

任意球是足球运动中规则、技术与战术的复杂交织体。从牛顿力学到心理博弈,从个人英雄主义到团队协作,其魅力正在于这种多维度的矛盾统一。无论是球员的千锤百炼,还是教练的运筹帷幄,任意球始终是绿茵场上最璀璨的战术明珠。