在体育竞技、健康管理或日常购物中,"公斤"与"斤"的换算常成为困扰大众的基础数学问题。当运动员需要精确控制体重等级,健身爱好者计算蛋白质摄入量,甚至家庭主妇在菜市场比对食材价格时,单位转换的准确性直接影响决策质量。本文将深入解析国际通用质量单位与我国传统计量单位的转换逻辑,并以62kg为核心案例展开多维度探讨。

一、计量单位体系的演变脉络

公制单位的确立源于1791年法国科学院的测量革命,1公斤最初被定义为1立方分米的纯水在4℃时的质量。这种以自然常数为基准的定义方式,打破了中世纪欧洲各国混乱的度量体系,到1875年《米制公约》签署时,全球已有17个国家加入公制体系。

中国传统"斤"的起源可追溯至商代青铜器铭文,但直到秦始皇统一度量衡才形成法定标准。1959年国务院颁布《关于统一计量制度的命令》,明确规定1市斤等于500克,实现传统单位与现代公制的接轨。这种"新旧兼容"的过渡策略,既保留了文化传统,又为国际交流扫清障碍。

国际举重联合会(IWF)的体重分级制度印证了单位统一的重要性。男子67公斤级(对应147.7磅)与62公斤级(136.7磅)的划分,直接影响运动员报名资格。2016年里约奥运会,吕小军因0.1公斤误差险失参赛资格的案例,凸显了精准换算的竞技价值。

二、单位转换的核心算法

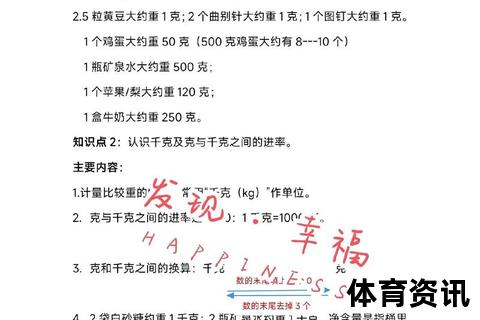

基础换算公式看似简单:1公斤=2市斤,但实际应用存在诸多技术细节。国际标准单位中的"千克"(kg)是基本质量单位,而"斤"属于市制单位的衍生量值。转换时需要特别注意:

以62kg为例的详细计算过程:

1. 确定换算基准:1kg=2市斤

2. 建立数学等式:62kg × 2斤/kg = 124斤

3. 逆向验证计算:124斤 ÷ 2 = 62kg

4. 精度控制:原始数据不含小数,结果保留整数

特殊情境的转换技巧:

三、多领域的实践应用

在格斗类赛事中,单位换算直接影响选手分级。UFC轻量级标准155磅(70.3kg)对应140.6斤,运动员通常在赛前通过脱水减重精确达标。2023年某选手因将156磅误算为71kg(实际70.76kg)导致超重0.24kg,丧失比赛资格。

健身行业的营养计算更需严谨:

制造业中的材料核算更体现经济价值:

四、常见认知误区辨析

单位混用导致的典型错误包括:

体育领域的专业规范要求:

法律层面的计量规范:

理解单位转换的深层价值,在于把握标准化进程中的文明演进。从秦朝商鞅方升到现代电子秤,计量精度的提升映射着人类认知客观世界的深度。当我们在手机上输入62kg时,触发的不仅是124斤的数值转换,更是跨越时空的计量文明对话。这种基础换算能力的培养,本质上是在训练理性思维与科学精神的建立,这对运动员制定训练计划、普通民众进行健康管理都具有现实指导意义。