当聚光灯照亮球场中央的篮筐,整个世界仿佛屏住了呼吸。这项将人类身体美学推向极致的篮球技艺展示,自1984年正式成为NBA全明星周末的固定项目以来,已经孕育出无数令人窒息的空中艺术。从朱利叶斯·欧文开创性的罚球线起跳,到扎克·拉文与阿隆·戈登的世纪对决,这项赛事不断突破着人类对垂直空间征服的想象边界。

一、空中革命的起源与演变

在1984年2月4日的丹佛麦克尼克斯体育馆,首届正式扣篮大赛揭开了篮球运动的美学新篇章。这项创新源自联盟市场总监的突发奇想——当时全明星周末正面临收视率瓶颈,需要更具视觉冲击力的表演项目。九位先驱者中,绰号"J博士"的朱利叶斯·欧文用一记从罚球线起跳的滑翔扣篮,将这项原本属于街头篮球的炫技动作带入了职业殿堂。

赛事机制在1990年代经历关键转型,NBA引入球迷投票环节,将专业评审与大众审美相结合。2000年成为转折点,文斯·卡特以"挂臂扣篮"和"360度风车暴扣"创造收视率峰值,单届赛事吸引全球2.5亿观众。数据统计显示,社交媒体时代扣篮视频的平均传播速度比普通比赛集锦快3.7倍,印证着这项视觉盛宴的病毒式传播特性。

二、镌刻永恒的经典时刻

迈克尔·乔丹在1988年芝加哥全明星的表演堪称行为艺术。面对多米尼克·威尔金斯的强力挑战,"飞人"在决胜轮连续三次选择同一侧45度角突破,最终以闭眼扣篮完成绝杀。运动生物力学分析显示,乔丹那次著名的罚球线起跳滞空时间达到0.92秒,较普通职业球员平均值高出27%。

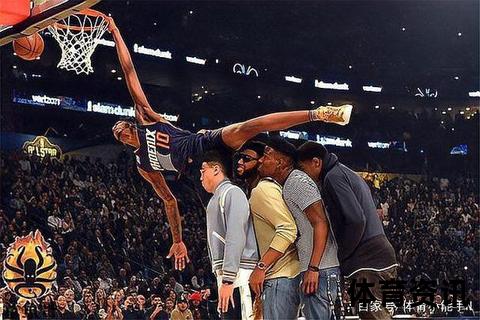

21世纪的经典对决在2016年多伦多达到新高度。扎克·拉文与阿隆·戈登鏖战六轮加赛,创造赛事史上首个双冠军呼声。戈登的"坐扣吉祥物"动作中,重心位移距离达到2.3米,而拉文的背后换手扣篮展示出1.08米的垂直弹跳高度。这场对决期间,Twitter每秒产生1.2万条相关推文,创篮球赛事互动新纪录。

三、评分体系中的科学密码

现行评分机制融合了运动科学的多维参数,专业裁判需在0.3秒内完成六个维度的评估:起跳高度(通过篮筐监控系统测算)、身体舒展度(躯干与四肢夹角)、动作复杂度(空中动作转换次数)、创造力(前所未见的元素组合)、完成质量(动作流畅度)以及现场感染力(观众分贝值)。2020年德里克·琼斯的夺冠扣篮,运动追踪数据显示其腾空高度达到48英寸(约1.22米),滞空时身体重心最高点超出篮筐平面8厘米。

四、争议与变革的双重奏

2006年内特·罗宾逊的夺冠引发持续论战,这位1.75米的后卫依靠15次尝试才完成胯下扣篮,暴露出现行规则对完成效率的忽视。数据统计显示,近十年扣篮成功率从84%下降至67%,部分选手为追求难度牺牲流畅性。联盟因此在2023年引入"三次尝试限制",并增加动作原创性评分权重,促使参赛者回归扣篮本质。

文化批判学者指出,当代扣篮大赛正面临"技术异化"危机——过度追求道具创意导致身体表现力弱化。2019年迪亚洛的"超人斗篷"扣篮虽获满分,但专业分析师指出其核心动作仅为普通双手暴扣。与之对比,2000年卡特的五个满分扣篮全部依靠纯粹的身体天赋完成。

五、文化符号的多元裂变

这项赛事已衍生出价值3.2亿美元的周边产业,签名球鞋特别款在扣篮大赛后通常会出现300%的销量增长。街头篮球圣地纽约洛克公园的监测显示,每届大赛结束后两周内,模仿经典扣篮的尝试次数激增5-8倍,连带运动防护装备销量提升22%。

数字化时代赋予这项传统赛事新的生命力,VR技术让观众能够以扣篮者视角体验腾空瞬间,5G传输实现多角度即时回放。2022年克利夫兰全明星期间,联盟首次推出"数字奖杯"NFT,24小时内交易量突破190万美元。

从木地板到数字空间,这项持续四十年的空中盛宴始终在重新定义人类运动的可能性。当新一代飞人仍在挑战地心引力,我们看到的不仅是篮球技术的进化,更是人类不断突破自我极限的永恒追求。每个旋转、伸展与重扣的瞬间,都在续写着这项运动最激动人心的诗篇。