在体育赛事的浩瀚星河中,世乒赛始终是乒乓球爱好者心中最璀璨的明珠。这项汇聚全球顶尖选手的赛事,不仅展现了竞技体育的极致魅力,更成为各国观众跨越地域、共享激情的桥梁。而如何通过权威平台捕捉每一记扣杀与旋转的精彩瞬间,则是球迷们最为关切的问题。本文将从赛事转播的核心需求出发,系统梳理CCTV5及关联体育频道的直播布局,为观众提供一份兼具实用性与专业性的观赛指南。

一、央视平台:赛事传播的“黄金三角”

作为国家级体育赛事传播的主阵地,CCTV5(中央电视台体育频道)始终是世乒赛直播的“第一窗口”。其转播体系以CCTV5为核心,辅以CCTV5+(体育赛事频道)和CCTV16(奥林匹克频道)形成立体覆盖。例如2022年成都世乒赛期间,男团决赛通过CCTV5独家直播,而小组赛则分流至CCTV5+和CCTV16同步呈现。这种分频策略既保证了焦点赛事的集中曝光,又通过多频道协作满足全天候观赛需求。

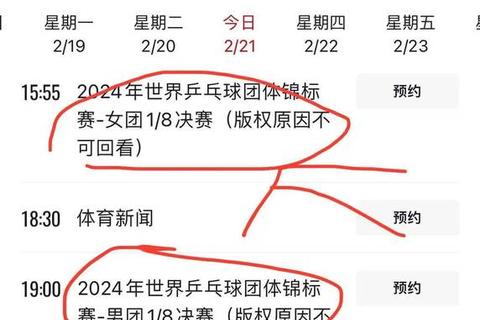

从历史数据看,CCTV5的直播规划具有高度延续性。2017年杜塞尔多夫世乒赛、2019年布达佩斯世乒赛到2024年釜山世乒赛,CCTV5均采用“黄金时段直播+次日录播回放”的模式,每日安排4-6小时的核心直播时段,覆盖单打、双打及混双关键场次。例如2019年混双决赛及2021年休斯顿世乒赛单打八强战,均通过CCTV5实现全程无间断直播。

二、卫视协同:地域化传播的补充网络

在央视主频道的辐射基础上,部分省级卫视体育频道通过与央视的版权合作,形成区域性转播补充。例如广东体育频道、上海五星体育等平台,常通过延时直播或精选集锦的形式参与赛事传播。这类合作尤其惠及地方观众,解决了部分时段频道冲突的问题。以2025年多哈世乒赛为例,CCTV5直播男单半决赛的广东体育频道同步转播女双四强赛,形成差异化内容供给。

卫视平台的另一价值在于本土化内容深耕。四川卫视在成都世乒赛期间推出《赛事最前线》特别节目,除直播中国队比赛外,还穿插川籍选手技术解析、场馆探秘等特色内容,将赛事传播与地域文化紧密结合。这种“全国+区域”的双层传播结构,有效提升了赛事的覆盖深度。

三、数字生态:多屏互动的观赛革命

移动互联网的普及催生了观赛模式的革新。以咪咕视频、央视频APP为代表的数字平台,通过多视角直播、实时数据追踪等功能,构建起沉浸式观赛场景。在2022年成都世乒赛中,咪咕视频首创“AI战术分析”功能,实时显示选手击球线路与旋转强度,帮助观众理解技术细节。而央视频的“多机位切换”功能,则让观众可自主选择全景视角、选手特写或慢动作回放。

数字平台的另一突破在于社交化观赛体验。2025年重庆冠军赛期间,咪咕视频嵌入弹幕互动与明星球员“云见面会”,单场赛事弹幕量突破200万条,形成“观看-讨论-衍生内容消费”的完整生态链。这种从单向传播到双向交互的转变,标志着体育赛事传播进入3.0时代。

四、国际视角:全球转播网络的协同效应

世乒赛作为国际乒联旗舰赛事,其转播权覆盖全球150余个国家和地区。欧洲体育频道(Eurosport)与东京电视台(TV TOKYO)分别承担欧美及亚洲地区的信号制作,并与CCTV5建立内容共享机制。这种国际合作不仅提升赛事影响力,更催生出跨文化传播的典型案例——德国名将波尔在中国的主场比赛时,曾因技术风格深受当地球迷喜爱,引发央视与德国ZDF电视台联合制作专题纪录片。

在技术标准层面,4K/HDR超高清直播已成为主流。2025年多哈世乒赛首次实现全部场地8K信号制作,CCTV5通过“5G+8K”转播车完成开幕式及决赛直播,画面动态范围提升至传统高清信号的40倍,极大还原了乒乓球运动的微观美感。

五、观赛指南:从时间管理到技术解读

对于普通观众,高效获取赛事信息需把握三大要点:

1. 日程匹配:关注央视节目单更新,优先锁定中国队出战时段(通常安排在19:00-22:30黄金档)。

2. 平台选择:追求沉浸体验选数字平台(如咪咕的战术分析功能),偏好传统观感则选电视频道。

3. 技术预判:通过选手历史数据(如樊振东正手得分率68%、孙颖莎接发球抢攻比例52%)预判比赛焦点。

对于深度爱好者,建议结合《乒乓球竞赛规则解读》等专业资料,对照直播画面分析裁判判罚依据,例如2021年规则修订后“发球高度不低于16厘米”条款的实际执行差异。

从胶片时代到8K超高清,世乒赛的传播史恰是体育媒体技术进化的缩影。当CCTV5的转播信号跨越山海,将乒乓球的韵律传递至每个角落时,我们看到的不仅是竞技的胜负,更是一个民族对体育精神的永恒追求。在这场视觉盛宴中,每一位观众都是历史的见证者——无论通过电视屏幕还是手机客户端,只需轻触播放键,即可与全球亿万球迷共享这份跃动的激情。