当脚底的水泡成为跑步者挥之不去的“隐形对手”,每一次迈步都可能演变成煎熬。如何在这场与摩擦的博弈中占据主动?答案藏在科学认知与细节管理中。

一、跑步脚起泡的三大核心原因

跑步脚部水泡的形成并非偶然,而是多重因素共同作用的结果。

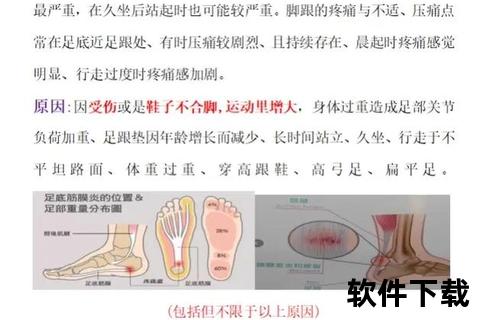

1. 摩擦与压力的双重作用

皮肤与鞋袜的持续摩擦是水泡产生的直接诱因。尤其在长距离跑步中,足部与鞋底接触面的反复滑动会导致表皮层与真皮层分离,组织液渗出形成水泡。

关键诱因:

鞋子不合脚:过紧的鞋挤压脚趾,过松的鞋增加滑动摩擦(亚洲人脚型普遍较宽,需注意鞋楦宽度选择);

袜子材质不当:纯棉袜吸汗后变硬,增加摩擦系数,尼龙或混纺速干袜更优;

足部湿润:汗水或雨水软化皮肤,降低其抗摩擦能力。

2. 运动习惯与身体适应性

跑步姿势错误:如“擦地跑法”导致局部受力集中;

缺乏足部强化:新手跑者皮肤较薄,未经长期训练的足部易因反复摩擦受损;

训练强度突变:突然增加跑量或更换新鞋,超出足部适应能力。

3. 环境与装备的隐形风险

高温潮湿环境:加速足部出汗,增加摩擦风险;

新鞋磨合不足:未经短途适应直接长跑,易引发水泡;

足部护理忽视:老茧分布不均可能加剧局部压力。

二、预防策略:从源头减少摩擦

预防水泡的关键在于减少足部与鞋袜的异常摩擦,并增强皮肤耐受性。

1. 装备选择的黄金法则

鞋子:

试穿时留一指空间,确保脚趾自然舒展;

优先选择透气性强的跑鞋,避免防水涂层(如GORE-TEX)在高温环境使用。

袜子:

无缝设计、吸湿速干材质(如COOLMAX纤维);

长距离跑步可穿双层袜:内层薄尼龙袜减少摩擦,外层缓冲压力。

2. 跑步前的主动防护

润滑减阻:在足弓、脚跟等易磨部位涂抹凡士林或专用防摩擦膏;

压力分散:使用水泡贴(如Moleskin)或弹性胶布覆盖高风险区域;

足部强化:定期用单宁酸(浓茶浸泡)增厚皮肤角质层。

3. 环境与习惯的精细管理

湿度控制:雨天跑步后及时更换鞋袜,使用足粉保持干燥;

循序渐进训练:新鞋需从短距离开始磨合,逐步增加里程;

足部护理:定期修剪脚趾甲,避免老茧过度堆积。

三、应急处理:科学应对已形成的水泡

水泡的处理需根据其大小、位置及感染风险分级应对。

1. 未破水泡的保守处理

保护优先:用中空环形胶布覆盖,避免压迫;

自然吸收:直径小于1厘米的水泡无需刺破,3-5天可自行消退。

2. 需引流的紧急处理

消毒准备:用酒精或碘伏清洁水泡及周围皮肤,针具需高温或酒精消毒;

穿刺技巧:

从水泡边缘斜刺2-3个孔,避免垂直穿刺损伤真皮层;

轻压排出液体,保留表皮作为天然敷料;

后续护理:涂抹抗菌药膏(如百多邦),覆盖透气敷料,每日更换。

3. 感染风险的识别与干预

警示信号:红肿加剧、脓性分泌物、发热或疼痛放射;

应对措施:立即停跑,清除坏死组织,口服抗生素(如头孢克肟)并就医。

四、特殊场景的针对性方案

不同跑步场景需调整预防策略:

马拉松赛事:赛前在补给包中备凡士林、水泡贴,赛中每10公里检查足部状态;

越野跑:选择高帮鞋防止砂石进入,涉水后及时更换袜子;

高温训练:穿网眼跑鞋增强散热,每30分钟补涂防摩擦膏。

互动问答:你的经验值得分享

Q:穿两双袜子真的有效吗?

A:双层袜通过减少滑动摩擦降低风险,但需确保鞋内空间充足。

Q:水泡贴和普通创可贴有何区别?

A:水泡贴(如Engo)材质更厚且粘性持久,专为高摩擦场景设计。

(结尾)

水泡虽是跑步者的常见困扰,却非不可战胜。从一双合脚的鞋开始,到每一步的科学落地,细节的优化将助你无痛驰骋。立即检查你的跑鞋与袜子,分享你的防泡心得,让更多人远离足部困扰。

参考文献:综合整理自运动医学指南与跑者实践经验。

相关文章:

文章已关闭评论!